Лауреат Государственной премии Коми АССР (1973). Лауреат премии Союза писателей РСФСР (1982). Награждён орденом «Знак Почета» (1984). Народный писатель Республики Коми (1991). Заслуженный работник культуры РСФСР (2000).

Умер писатель 20 мая 2009 года в г. Сыктывкаре.

.

Источники:

Соратники : памяти Ивана Павловича Морозова / Коми респ. обществ. фонд им. И. П. Морозова ; ред. Л. И. Кудряшова : отв. за вып. Ф. И. Коснырев. - Сыктывкар, 2004. - 346 с.

Родом из Мылдiна : Г. А. Федоров в документах, фотографиях, воспоминаниях / сост. Лызлова В. В. ; МБУК «Троицко-Печорскаяя МЦБ им. Г. А. Федорова». – Троицко-Печорск, 2009. – 50 с. : фот.

.

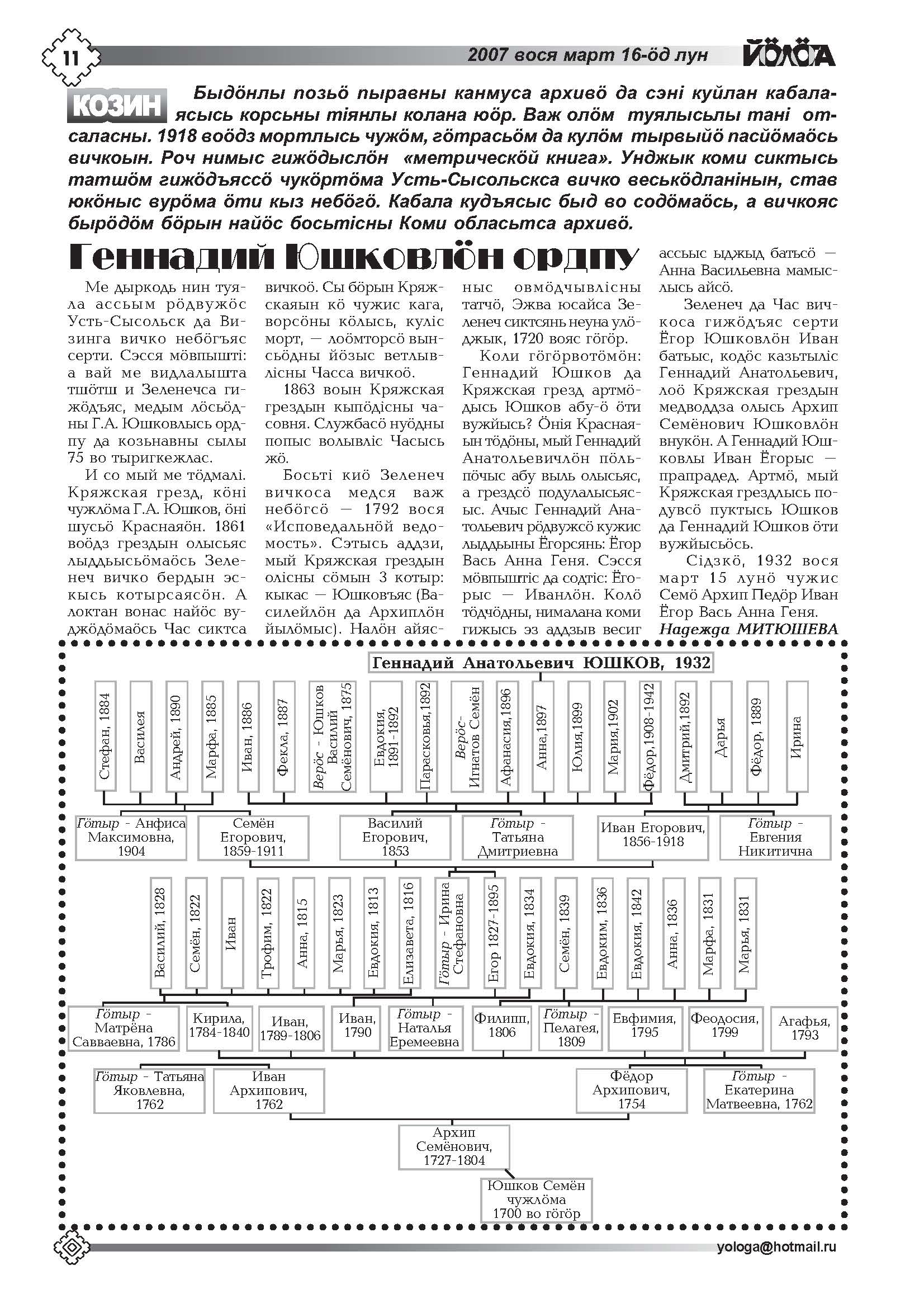

Г. А. Юшков – прозаик, поэт, драматург, автор произведений для детей, внесший весомый вклад в коми литературу второй половины ХХ – начала ХХI веков.

Геннадий Анатольевич Юшков родился 14 марта 1932 года в деревне Красная Часовского сельсовета Сыктывдинского района Автономной области Коми. Окончил неполную среднюю школу села Часово (1947), среднюю школу № 12 имени О. Кошевого города Сыктывкара (1950). В 1950–1953 годы был сотрудником Коми республиканского радиокомитета. В 1953–1958 годы Г. Юшков учился в Литературном институте имени А. М. Горького, где занимался на семинарах таких известных писателей, как М. Светлов, К. Паустовский, Б. Ромашов. С 1958 по 1961 год – литературный консультант в Союзе писателей Коми АССР. В 1961–1965 и 1968–1971 годы находился на творческой работе. В 1965–1967 годы занимал должность ответственного секретаря в редакции журнала «Войвыв кодзув». В 1971–1978 годы – заместитель председателя, в 1978–1993 годы – председатель писательской организации республики.

Член Союза писателей СССР (1961).

Г. Юшков принимал непосредственное участие в общественнополитической жизни республики: избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР восьмого (1971–1975), девятого (1975–1980), десятого (1980–1985) созывов, возглавлял постоянную комиссию по народному образованию, в 1989 году был избран председателем Комитета возрождения коми народа «Коми котыр».

Народный писатель Республики Коми (1991), заслуженный работник культуры Российской Федерации (1996), почетный гражданин Сыктывдинского района (2002), почетный гражданин Сыктывкара (2003). За сборник стихов «Кывбуръяс» Г. Юшков удостоен Государственной премии Коми АССР имени И. А. Куратова (1974), за роман «Чугра» – премии Союза писателей РСФСР (1982), награжден орденом «Знак Почета» (1984).

Писатель ушел из жизни 20 мая 2009 года, похоронен на Краснозатонском кладбище города Сыктывкара.

Первое стихотворение Г. Юшкова «Мирлöн асыв» (Утро мира) опубликовано в журнале «Войвыв кодзув» в 1952 году, а его первая книга – сборник стихов «Медводдза сёрни» (Первый разговор) – увидела свет в 1959 году.

В конце 1950-х годов Г. Юшков получил известность как поэт − глубоко талантливый и самобытный; писатель внес немалый вклад в развитие жанровой системы коми поэзии: он − автор песен, стихотворных миниатюр, стихотворного портрета и рассказа, баллады, частушек, юмористических четверостиший для деревенских молодежных посиделок; одним из ключевым в его поэзии становится жанр «лирико-философского раздумья». В республике широко известны песни, написанные на его стихи – «Коми ань» (Коми женщина), «Маръямоль» (Северный пион), «Мича ижемка» (Красавица-ижемка), «Тувсов вой» (Весенняя ночь), «Войвыв кодзув» и др. Уже первый сборник стихов Г. Юшкова отличает бесстрастность, зрелость и лаконичность суждений, естественность и задушевность интонации, ёмкость и выразительность языка. Стихам писателя свойственна дальновидность и концептуальность аналитической мысли, жизненность и реалистичность образов, психологическая глубина в изображении внутреннего мира героев.

В ранних стихах внимание автора обращено на историю родного края – его промышленное освоение, рост городов, зарождение и развитие образования на коми языке. Автор преисполнен чувства неброского, благородного вдохновения, чувства благодарности по отношению к тем преобразованиям в жизни народа, что вывели его на новый уровень экономического и социокультурного развития. В воссоздании ценностных ориентиров народа, пережившего в недавнем прошлом тяготы военного времени, поэт выражает мечты современника о простой, совершенно обычной и будничной, но мирной жизни на земле. Лирический герой поэта выражает психологию и мировидение крестьянина − человека рационального и основательного, знатока мельчайших фактов о специфике народного и сельского быта, природно-климатических особенностей родного края, его животного и растительного мира. Полнота, красота жизни заключена, по мнению автора, в труде и житейской практичности, в крепко сколоченном, ладном, полном достатка деревенском доме, в природных дарах, в единстве материального и нравственного благополучия человека («Медым» – Чтобы; «Ме кö вöлi ыбöн…» – Если б был я полем…; «Ме кö художникöн вöлi» − Был бы я художником).

Многие стихотворения Г. Юшкова – это портрет, посвящение или стихотворный рассказ (сценка); в высокохудожественном переплетении живой, непринужденной речи героев и психологически достоверной, талантливо сконструированной «реалистичной» или комической ситуации автор вскрывает глубинные, сущностные черты человеческого характера − достойные как уважения, так и порицания («Тьöщапу ордын» − В гостях у будущей тещи; «Мамö, тэ нинöм он тöд» − Ничего-то ты не понимаешь, мама; «Педьö дедö» − Дед Федор; «Парпонь йылысь» − О Парфене и др.). Шутливо и непринужденно, с немалой долей иронии поэт раскрывает такие недостатки и слабости человека, как ворчливость и скверность характера, празднословие, склонность к бездействию, равнодушию, тунеядству и др. В изображении характера автор нередко обращается к сопоставлению с образами природы («Кодлы шуштöм чужан муыс» − Кому уныл и неприветлив край родной; «Кыдз колö кусöдчигöн тэрмасьны…» − Вот как стремишься потушить пожар…). Особый интерес к изображению характера был обусловлен актуальной литературной задачей тех лет – воссоздать облик современника, заявить о социальных, психологических, духовных потребностях послевоенного общества. Стихи Г. Юшкова раскрыли в нем не только дарование утонченного юмориста и мастера в создании реалистичных, лаконичных историй, но и психолога, способного проникать в глубины человеческой личности; как справедливо отмечают исследователи, «именно в его книгах стихов… по-своему закодированы сюжеты многих его драматических и прозаических произведений, характеры многих его героев».

Положительный, нравственно цельный герой Г. Юшкова, или «олöм пыкöд» (человек, на котором держится жизнь) − это, прежде всего, сильная, целеустремленная, закаленная невзгодами личность; человек, не принимающий проявления несправедливости и безнравственности; человек, способный силой своего позитивного, творческого мышления преобразить, украсить, облагородить суровые природно-климатические условия севера. В стихах автора это – труженик, рабочий, мастер своего дела, это женщина-солдатка, стойко преодолевшая боль утраты любимого человека и тяготы работы в тылу, это человек − носитель народной мудрости, непотребительского, разумного, бережного отношения к природе («Семö юкмöс» − Колодец Семена; «Сьöд нитш да ва, да урöс пуяс…» – Черный мох да вода, да сгнившие деревья… и др.). Сила, выносливость воссозданы автором и в образах животного, растительного мира родного северного края («Руч» − Лиса; «Быдмö тундраын гöна юр» − Растет в тундре пушица).

Г. Юшков расширяет представление о предназначении человека, выводя его за рамки сугубо физического труда, достатка и общественной пользы; автор акцентирует внимание на уникальности характера каждого из живущих на земле, на духовной природе человека − его внутренних потребностях, чувствованиях и переживаниях сердца, которое не менее, чем тело, нуждается в «пище»… Поэт высоко ставит такие качества, как человечность, умение сочувствовать, сострадать, проживать жизнь умом и сердцем. Он отрицает бессмысленный, беспросветный труд, но возводит в ценность осознанное, осмысленное отношение к жизни («Медым аскисьыс эз ков повны…» − Чтобы не бояться завтрашнего дня; «Тöждысьöм» − Заботы и др.). В осмыслении основ жизни и характера нравственно цельной личности в конце 1960-х годов писатель обращается к формулированию лаконичных, афористичных, исполненных смысловой ёмкости суждений − стихотворных миниатюр, что определяются автором как «кывбура мöвпъяс» (поэтические раздумья), «öктас» (урожай).

И гаг оз шедöдчывлы. Сiдз öд?

Öд тшöтш и сылöн дона юр.

Но кодыр морт куш асьсö видзö,

То мыйöн гагсьыс сiйö бур?

И насекомое не сдастся просто так. Не так ли?

Ведь и ему − своя цена.

Но когда человек живет лишь для себя,

То чем он отличается от насекомого?

С годами исследование Г. Юшковым человеческого характера приобретает большую философичность: обогащаясь раздумьями о дореволюционной и фронтовой жизни народа, непростом жизненном опыте своего поколения, сущностной природе художественного творчества, об условиях формирования древних, архетипических черт народного характера, эти стихи транслируют глубинную потребность автора осмыслить и познать истоки и сущностную природу самого себя. Суть народного характера, заключенная для поэта в таких качествах, как физическая выносливость и духовная стойкость, причудливое сочетание некоторой угрюмости и несловоохотливости с щедростью и открытостью души, чуткое, бережное отношение к природе и многое другое осмысливается автором в тесном переплетении факторов природноклиматических, исторических, культурно-этических и семейно-родовых («Ме − коми морт» − Я – коми; «Нимъяс» − Наименования; «Югыд вир» − Светлая кровь и др.). Введение в стихи этнографических нюансов позволяет воссоздать визуально объемный, колоритный, самобытный мир коми крестьян («Тадз некод ньöбантор оз бöрйы» − Никто не выбирает так товар). Национальным колоритом исполнена и образность поэта: так, автор уподобляет свою поэзию, литературное творчество лесной избушке, в которой каждый может обрести отдых и временное пристанище («Менам чом»). Поэт не просто выявляет истоки формирования народного характера, но стремится проследить его эволюцию, и зачастую мысли автора о современном коми не лишены критических суждений… В поддержании непосредственной связи с материальными и духовными ценностями родителей и предков автор видит залог сохранения уникальной культуры народа. В осмыслении современности и переосмыслении советского прошлого народа все чаще звучит нота некоторой разочарованности…

Г. Юшков известен как автор книг для детей младшего и среднего школьного возраста; эти произведения отличаются тематическим и жанровым разнообразием (стихи, загадки, песни, потешки, считалки и скороговорки); для них характерны утонченность юмора, непринужденность изложения, умеренная, талантливо воплощенная поучительность.

Г. Юшков внес весомый вклад и в развитие коми прозы, работая в жанрах рассказа, повести и романа. Для Г. Юшкова-прозаика характерно вдумчивое отношение к жизни, стремление рассмотреть сущностное в характерах и обстоятельствах, их формирующих. Его творчество рождалось в период «оттепели»; характеризующие его социокультурные факторы во многом определили ценностные установки писателя. В прозе Г. Юшкова отчетливо стремление понять прошлое, осмыслить опыт войны (рассказы «Ая –пиа» – Отец с сыном, 1959; «Висьтасьöм» – Исповедь, 1963; повести «Вилядь сиктса ань» – Женщина из села Вилядь, 1964; «Ловъя лов» – Живая душа, 1975). Так, неспроста размышления автора о Поликарпе, герое повести Г. Юшкова «Ловъя лов», для которого душевная чистота и гармония являются необходимым, органичным условием полноценной жизни, вызывают ассоциативную связь с матерью, перенесшей на своих плечах все тяготы войны и вдруг почувствовавшей необходимость сходить в церковь. А Анна Конакова, главная героиня повести Г. Юшкова «Вилядь сиктса ань», испытывает необходимость в том, чтобы испросить прощения. «Война бöрас сöмын, кор эз нин ков ёна чорыда овны, кори энькалысь прöща штрапуйтöмсьыд. И эг куш энькалысь, мукöдыслысь кори и кодöс кыдзкö дойдöма лои менам» (Только после войны, когда уже не надо было очень жестко поступать, жить, попросила у свекрови прощения за то, что оштрафовала. И не только у свекрови, у других просила, кого каким-то образом обидела), – говорит она. Страдания юшковских героев выражают глубокую драму, что переживает народ, вынужденный в трудные годы войны принять жесткие методы руководства. Пронзительная сила психологизма характеризует рассказ Г. Юшкова «Висьтасьöм», который занимает особое место в коми литературе. Неприкрытую душевную боль переживает героиня, которая в годы войны, будучи председателем колхоза, проявила жесткость по отношению к односельчанам. Художественный эффект усиливает то обстоятельство, что мироотношение героини не меняется с развитием действия: оно определяется тяжелой ношей вины. В определенной степени героиня лишена черт индивидуализации; особенности характера героини позволяют вести речь о глубоком, близком к онтологическому, значении вины, формирующемся в этом небольшом по объему, но емком произведении. Проза писателя тяготеет и к тому, чтобы осмыслить отношения человека и государства, этические аспекты коллективизации. Если в повести Г. Юшкова «Пияна ош» (Медведица с медвежатами, 1969) мотив, связанный с коллективизацией и жесткими мерами по раскулачиванию, открывает один из аспектов нравственного мира героя, в повести «Воййыв турун, еджыд дзоридза» (Иван-чай с белыми цветами, 1972) автор стремится более глубоко исследовать характер спецпереселенца.

Для писателя свойственно стремление рассмотреть глубинные основы характера, связанные с народной культурой и выражающие тяготение к совершенному. По сути, общение юного героя рассказа Г. Юшкова «Конö Семö» (1967) с Конö Семö, который не только помог ему освоить навыки сельского труда, но и преподнес уроки нравственности, являют вековечный акт развития традиций культуры народа. «Конö Семö вöлi меным олöм-ягас лöсас кольысьöн» (Конö Семö был для меня тем, кто в лесу-жизни оставлял затесы-зарубки на деревьях), – признает герой. Обостренное чувство ответственности, совестливость, присущие Насте, героине рассказа Г. Юшкова «Мыжа Наста» (Виноватая Настя, 1970) (в заглавии произведения – ирония, характерная для художественного мышления автора и формирующая в данном случае образ), также органично связаны с необходимостью все делать основательно. И в неординарных (порой – откровенно комичных) ситуациях, в которые она попадает, раскрывается характер народный, который во все времена являл высокоморальные качества. Именно данное обстоятельство придает глубину характерам юшковских героев. В характерах героев, получивших меткое определение Г. Юшкова «олöм пыкöд» (опора жизни), нашло выражение концептуально значимое положение о герое прозы как основе жизни – «стройной, продуманной и последовательно развиваемой нравственно-философской концепции о людях, как «опоре жизни», о людях – «живых душах»5. Важно, что данная концепция имеет глубокие общехудожественные традиции и в общем выражает органичное для народной культуры тяготение к идеальному.

В художественном осмыслении жизни Г. Юшковым немалую роль играет категория комического. Если в рассказе Г. Юшкова «Мыжа Наста» комическое преимущественно концентрируется в плоскости сознания автора, в его отношении к герою, в рассказе «Конö Семö» оно – в сфере характерообразования главного героя.

Раздумья Г. Юшкова о судьбах народа находят выражение и в романе «Чугра» (1979). Временная протяженность действия романа – 20–70-е годы ХХ века. Обращаясь к усложненной (не характерной для коми литературы) композиции, рассматривая перипетии судеб нескольких поколений семьи, автор пытается воссоздать путь развития советского общества, далеко не свободный от противоречий.

Постепенно писатель формирует концептуальный взгляд, утверждающий мысль о самобытности истории и культуры родного народа. Г. Юшков усматривает основы жизни в духовном могуществе человека, вечных законах, на которых зиждется жизнь; он словно пытается по-своему «заслонить» свой народ от «воздействия» социальных, идеологических факторов, утверждая вековечное, что лежит в основе жизни народа – самобытность исторического опыта. Автор утверждает могущество родовой, семейной общности, видя в ней истоки жизненной силы; в родной земле, родовых связях усматривает прозаик основы бытия. Писатель стремится к воссозданию конкретного материального знака, выражающего реально существующие семейно-родовые связи, прибегает к конкретизации символа: на страницах романа «Рöдвуж пас» (Родовой знак, 1987) воссоздан родовой знак семьи главного героя, в романе «Бива» (Огнивница, 1999) своеобразным знаком рода становится передаваемая из поколения в поколение огнивница. Семантика символа формируется и финальным этапом действия, когда семья Бияра, главного героя романа «Бива», подобно легендарному племени чудь, предпочла быть захороненной заживо, чтобы не подчиниться воле Москвы. Этим же целям служит и особая композиционная роль антитетичных эпизодов в романе Г. Юшкова «Рöдвуж пас». Так, сцена обстоятельного объяснения отца маленькому Прокö Ваське его родового имени, в котором указаны имена предков, а также ознакомления с родовым знаком противопоставлена сцене знаменательного диалога умирающей матери и взрослого Прокö Васьки. Он, подводя своеобразные итоги пережитого, вновь ведет речь о родовом знаке как о некой духовной эстафете, перенятой им от отца. В романе «Бива», воссоздающем период христианизации народа коми и присоединения Коми края к Русскому государству (XIV век), особо выразительно звучит стремление пробудить национальное самосознание родного народа и заявить мысль о его наличии. В произведении озвучен голос интеллигенции, который искал формы выражения в столь напряженный период; яркая история жизни главного героя романа Бияра – это напоминание народу о его былом величии (возвышенный пафос изображения во многом сближает роман с поэмой К. Жакова «Биармия» (1916). Памятуя слова Д. С. Лихачева о том, что «всякое литературное произведение является общественным поступком», считаем нужным подчеркнуть, что роман Г. Юшкова был поступком, которого ожидали определенные слои современного общества; его появление было подготовлено духовной атмосферой того времени. Так же, как и в поэме К. Жакова «Биармия», в произведении Г. Юшкова властвуют огромной силы чувства, рожденные глубоко личным отношением – чувства обожания и трепетного почтения по отношению к своему народу. Автор в чем-то отходит от тяготения к реалистической разработанности характеров и обстоятельств, свойственной эпическим жанрам: произведение во многом родственно лирике, что обусловлено значимой ролью субъектного начала. Роман Г. Юшкова – словно зов, обращение к народу. В крупном эпическом произведении Г. Юшкова наблюдается определенного рода трансформация свойственной его прозе аналитической природы (это было веление времени). Г. Юшков утверждает мысль об этническом самосознании как одной из важнейших сфер духовной жизни народа. Даже второстепенные реалии, изображающие, подчеркивающие национально характерные черты образа жизни героев, получают возвышенный пафос. Пафос возвеличения скрыт и в особой энергии слога, насыщенного скрытой эпической силой (и в этом выражается близость с поэмой К. Жакова «Биармия», также воссоздавшей величественный образ народа).

Г. Юшков, обращаясь к художественным формам, несущим печать индивидуальности художника, публикует и цикл рассказов (1989–1990). Он освещает аспекты, которые вошли в литературу «перестроечного» периода, выражая умонастроения общества: спецпереселенцы, ГУЛАГ, репрессии 30-х годов ХХ века, отношение к религии и др. («Часовня», 1989; «Лов пыкöс» – Опухоль души, 1989; «Морт дон» – Цена человека, 1989; «Шыöдчöм» – Заявление, 1989; «Му выв олысь» – Живущий на земле, 1989 и др.). Цикл рассказов Г. Юшкова при абсолютной предметности изображения имеет обобщающее значение. Конкретные житейские ситуации, изображенные в его рассказах, имеют обобщенный смысл и выражают вполне определенные социальные явления и тенденции. Небольшие рассказы создают впечатление афористически емкого высказывания, сентенции, мудрого суждения. Ощущение рассудочности, завершенности сближает данный тип рассказов и с афоризмами (именно данное качество позволяет отнести произведения и к коротким рассказам). Подобно афоризмам, они насыщенны и немногословны. Их художественная функция концентрируется не в сфере анализа, а синтеза. Отсюда и обобщающая энергия; она заложена изначально, будучи связана с особенностями художественного мышления автора.

Г. Юшков внес вклад и в прозу, адресованную юному читателю. Его рассказы и сказки, опубликованные как в периодической печати, так и отдельных изданиях, насыщены глубокими чувствами и мудрой дидактикой («Катша рöмпöштан» – Сорочье зеркало, 1989; «Ур шог» – Беличья беда, 1989; «Эня-пиа» – Мать с сыном, 1991 и др.).

Значима роль Г. Юшкова и в развитии коми драматургии. Созданные им драматургические произведения – особый раздел в истории национального театрального искусства. Глубина знаний автором народной жизни, языка своего народа, актуальность рассматриваемых в его пьесах социальных проблем, яркость и неординарность характеров их героев, сценичность его пьес – вот что делает популярным Г. Юшкова как среди режиссеров, так и среди широкого круга зрителей.

К написанию драм Г. Юшков приступает в 1950-е годы. Пьесы Г. Юшкова этого периода выявляют многие проблемы, в основном связанные с развитием коллективных хозяйств. В первой пьесе автора – «Сизимöд председатель» (Седьмой председатель, 1958), а также в пьесе «Кодi сэки ловйöн коли» (Кто тогда остался жив, 1975), написанных в жанре социально-нравственной драмы, художник воссоздает суровые будни послевоенного села, выявляя не только переживаемые коллективными хозяйствами трудности, например, истощение фуража, нехватку рабочих рук, падение скота, но и создавая психологический портрет прикладывающего максимум усилий в восстановление деревни председателя. Реалии сельской жизни отображены Г. Юшковым в популярном в этот период жанре комедии. В произведениях данного жанра – «Макар Васька – сиктса зон» (Макар Васька – сельский парень, 1960), «Тадзи и колö, Юля» (Так и надо, Юля, 1963), «Кыськö тай эмöсь!» (Есть же такие!, 1968) – господствуют ирония и юмор, с помощью которых драматург изобличает безграмотность, тунеядство, праздный образ жизни. Вместе с этим в комедиях Г. Юшкова мастерски изображены различные типы деревенских жителей – людей трудолюбивых и не очень, крючкотворов, руководителей, склочниц, молодых людей-максималистов и энтузиастов и т. д. – в каждом из них сельский зритель видит своего соседа, друга, коллегу по работе. Конечно, самыми запоминающимися среди созданных драматургом характеров являются Даньö Иван («Кыськö тай эмöсь!») и Макар Васька («Макар Васька – сиктса зон»). Первый – представитель старшего поколения, пережившего военное лихолетье и кризис послевоенного времени, поднявшего деревенское хозяйство из руин. Он прошел через многое и знает жизнь изнутри, ему присуще стремление проповедовать (что иногда принимает ироническую форму), наставлять молодое поколение. Макар Васька – молодой человек, только вступающий во взрослую жизнь. Особенности характера героя – ребячество, озорство, шаловливость – становятся причиной многих неурядиц, смешных ситуаций и, соответственно, причиной недовольства его односельчан. Однако последние не видят в его характере другие черты – аналитическое мышление, способность к экспериментированию, увлеченность, энтузиазм, которые впоследствии Васька уже сможет направить на решение острейшей проблемы своего села (нехватки воды).

Вторым значительным периодом в драматургическом творчестве Г. Юшкова является период 1990–2000-х годов – последние десятилетия жизни автора. Пьесы автора этого времени, как и литература в целом, кардинально меняются: модифицируются характеры героев, размываются жанровые границы, трансформируются средства художественной выразительности. Г. Юшков уже почти не рассматривает производственные проблемы села, хотя действие в его произведениях чаще всего развивается в деревне. Его герои не обладают сильными характерами, они не способны преодолеть собственное неблагополучие, не говоря уже о проблемах колхоза. Инфантильность персонажей приводит драматурга к коротким жанрам – маленьким комедиям и маленьким драмам, в которых чаще всего рассматриваются внутрисемейные отношения. Это пьесы – «Кула кö эськö» (Вот если умру, 1998), «Шутöгыс олас» (Сойдет и без слов, 1998), «Вöтлы, вöтлы» (Прогони, прогони, 1998), «Лок, пырав» (Иди, загляни, 1998), «Мый он виччысь» (Чего не ждешь, 1998), «Забеднö» (Обидно, 1998), «Öпитенньö» (Епитимья, 1998), «Матö пукта» (Рядом положу, 1998), «Кодi шуис?» (Кто сказал? 1998). В этот период Г. Юшковым написаны и многоактные драматургические произведения: комедии «Коми бал» (1993), «Коркö муса, коркö абу» (Когда мил, когда не мил, 1995), «Му вежан лун» (День изменения земли, 2001), в них также отражены внутрисемейные, деревенские дела и заботы. Выделяется созданная Г. Юшковым пьеса-сказка «Ен ныв» (Дочь Бога, 1990), в которой автор воссоздает мифологическое прошлое зырян, стремясь найти истоки духовной слабости современного коми в давно ушедших временах. Как бы то ни было, в 1990–2000-е годы Г. Юшков, оставляя производственно-сельскую тематику, в большей степени разрабатывает тему семьи, выявляя необходимость сохранения семейного института во имя духовного возрождения нации, России, переживающей на рубеже веков нравственные катаклизмы.

Составной частью драматургии Г. Юшкова являются также пьесы, предназначенные для зрителей юного возраста. В пьесах «Тöла додь» (Ветряные сани, 1995), «Тури козин» (Подарок журавля, 1996) сильно стремление драматурга утвердить в детской аудитории идеи добра, ответственности.

Драматургия Г. Юшкова, поднимая актуальные проблемы современности, обладает высокой сценичностью. Автор мастерски выстраивает драматургический текст, созданные им характеры правдивы и полнокровны, он умеет индивидуализировать речь каждого персонажа, находит необходимые конфликты, в которых раскрываются характеры героев. Автор при написании пьесы соблюдает законы жанра – как драмы, так и комедии. Режиссерам и артистам легко работать с его произведениями, поэтому его пьесы не сходят с театральной сцены.

.

Источник:

Малева А. Василий Васильевич Юхнин / А. Малева, Т. Кузнецова, Н. Горинова // Писатели Коми : биобиблиогр. слов. : в 2 т. – Сыктывкар, 2022. - Т. 2 : М - Я. - С. 820 - 830.

.

Красное знамя. 1988 год. 2 июля

Йöлöга. 2007. 16 марта

.