Пищевые запреты и ограничения

Для традиционной системы питания коми-зырян были характерны постоянные и временные запреты на продуктовое сырье. Коми не употребляли в пищу мясо пушных животных, его отдавали собакам.

Мясо белки (ур) считалось нечистым. Мотивация запрета на потребление бельчатины связывается со святым Стефаном Пермским. Согласно преданию, он предупредил жителей д. Кошки, что нельзя есть беличье мясо. Отказ от бельчатины приравнивался к отказу от язычества. Однако промысловики во время долгих переходов ели ее. Коми старообрядцы также полагали, что нечистую белку можно употреблять в пищу только под угрозой голодной смерти. Хотя в некоторых населенных пунктах Усть-Куломского района Республики Коми отмечалась практика включения в рацион питания белок, а также клестов (уркай).

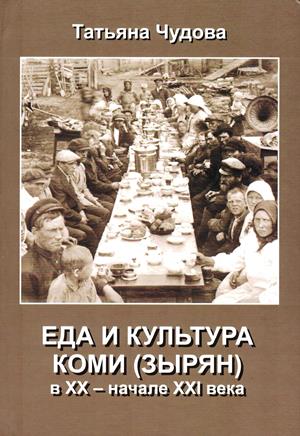

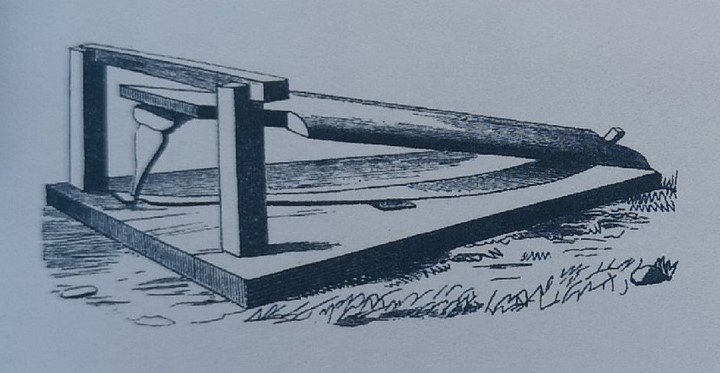

Беличья западня.

Из книги: Охотничьи тропы : традиционный промысел в повседневной жизни и мировоззрении коми-зырян = Hunting Paths : traditional Hunting in komi-zyryans' everyday life and outlook : [альбом-каталог]. - Сыктывкар : Национальный музей Республики Коми, 2020. - 121, [2] с.

К числу нечистых животных коми-зыряне относили и зайцев (кöч), объясняя это тем, что мясо животных с когтями не едят. Однако в ряде районов зайчатину все же включали в рацион питания: «Зимой мама привозила на санях, как дрова уложены [зайцы]». Мотивировка снятия запрета на зайчатину отражена в мифе, согласно сюжетной линии которого процесс творения зайца происходил в борьбе двух демиургов – Ена (Бог) и Омöля (Леший). Победу одержал Ен и наделил зайца черными кончиками ушей, что и выступало маркером включения его в рацион питания.

Коми старообрядцы долго не включали зайца в рацион питания, хотя запрет на зайчатину у вашкинских старообрядцев не отмечен: «Очень много зайцев ели». При этом они зайчатину, как и лосятину, вымачивали в воде, чтобы выпустить кровь. Эта практика согласуется с традицией старообрядцев усть-цилемов не включать в рацион питания давленую дичь.

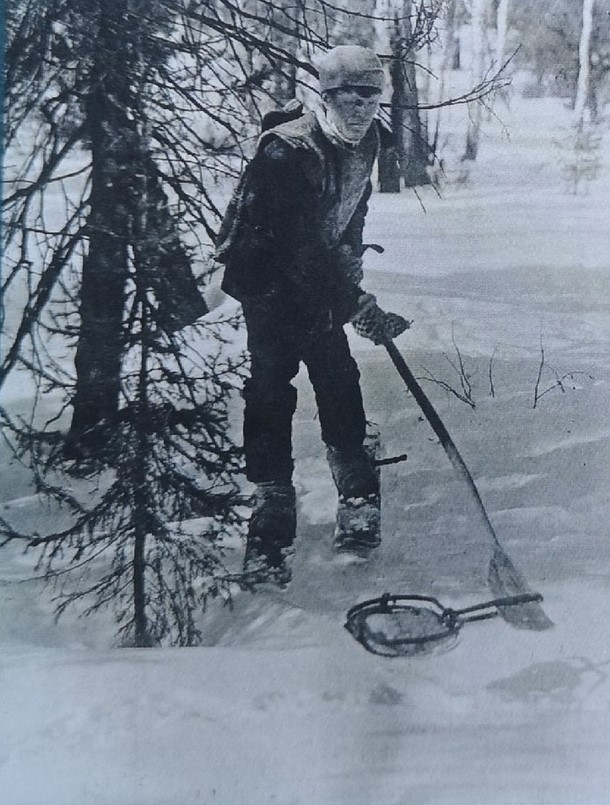

Охотник-промысловик устанавливает капкан на зайца на заячьей тропе при помощи койбеди. Коми АО. 1910-1935 г. Национальный музей Республики Коми

Из книги: Охотничьи тропы : традиционный промысел в повседневной жизни и мировоззрении коми-зырян = Hunting Paths : traditional Hunting in komi-zyryans' everyday life and outlook : [альбом-каталог]. - Сыктывкар : Национальный музей Республики Коми, 2020. - 121, [2] с.

Отношение к медвежатине (ош яй) тоже было двойственное. Одни не включали ее в меню: «На медведей не охотились», другие рассматривали медвежатину как деликатес: «Медвежатину тушили в печи».

На рубеже XIX-XX вв. П. А. Сорокин отмечал, что медвежатину в пищу не включают. Основа запрета на медвежатину связывается с тем, что медведь, согласно мифопоэтическим представлениям, представал как сын верховного божества Ена и некогда жил на небе. Очень часто информанты отмечали, что охотники, не имея возможности вывезти все мясо медведя, забирали только филейную часть и жир, который рассматривался как эффективное лекарственное средство от простудных заболеваний.

Не употребляли в пищу мясо голубей, галок, воробьев, ворон, стрижей и кукушек. Табу на употребление в пищу мяса лебедя отражено в фольклорных текстах. Такая практика отмечается у многих народов: русского населения Европейского Севера и старообрядцев Забайкалья, вепсов и карел.

Охотник Ефим Ильич Уляшов со шкурой добытого им медведя. Охотобаза Расъю. Коми АССР. Троицко-Печорский район. 1930-е гг. Национальный музей Республики Коми

Из книги: Охотничьи тропы : традиционный промысел в повседневной жизни и мировоззрении коми-зырян = Hunting Paths : traditional Hunting in komi-zyryans' everyday life and outlook : [альбом-каталог]. - Сыктывкар : Национальный музей Республики Коми, 2020. - 121, [2] с.

Элементы ранних, дохристианских верований сохранялись в среде охотников-промысловиков, они выполняли ряд действий символического характера, направленных на благополучный исход охоты.

У локчимских коми перед отправкой на охоту вводились некоторые ограничения в способы приготовления пищи. Исходя из магической формулы «подобное вызывает подобное», они не пекли колобки на масле, так как при выпечке издается треск («джиз» ‘звук шипящего масла’), поэтому зверь может ускользнуть («джиз» ‘быстро, мгновенно’).

Перед выходом на осеннюю охоту охотники, собираясь возле церкви, жертвовали овцу, мясо которой делили на три части: одна предназначалась церковному причту, вторая шла на продажу в пользу церкви, а из третьей готовили общую трапезу.

Для успеха в охоте нужно, чтобы каждую ночь в доме на столе оставались хлеб и соль. Заходя в лес, охотник обязательно приносил подарок лешему: «Лешак, бери, лесной дядя, бери, это я тебе даю, а ты мне дай зверей и птиц». В качестве «дара» выступала первая добыча, оставляемая на пне. В ответ на правильное поведение охотника леший одаривал его добычей.

Аркадий Мошев. Иллюстрация к сказке «Лесной человек Пера-богатырь»

Правила поведения требовали бережного обращения охотников с лесом и добычей: «Есть запреты, когда охотнику нельзя дичь ловить, нельзя куницу ловить, на все определенное время».

При поимке ценного зверя ему оказывалось особое почтение, устраивали праздничный ужин по такому случаю. Перед трапезой «почетного гостя» (ценного зверя) приглашали к трапезе. По мнению коми охотников, как и других народов таежной зоны Европейского Севера России, воплощением лесного духа «вöрса» считался медведь, сакральность которого подчеркивалась обрядом, называемым «юм сибöдöм» (букв, «к сладкой каше приглашение»), когда охотник готовил сладкую кашу в котелке и оставлял его на улице возле лесной избушки, иначе охота будет неудачной. Точно так же варили кашу, только из репы, коми-пермяки для угощения медведя.

Перед охотой у медведя просили прощения, а после удачной охоты немедленно доставали его сердце, разрезая крестообразно. Охотясь на медведя, охотники произносили слова прощения: «Не сердись, не по своей воле убиваем, судьба твоя такая».

На Сысоле считали, что в медведя нельзя стрелять повторно в случае неудачного выстрела, так как он может ожить даже при смертельной ране. Чтобы этого не случилось, следовало сделать крестообразный надрез на сердце или вырвать когти и выбить зубы.

Охота на лося считалась более опасной, чем на медведя; убитый лось мог ожить, пока у него не перебиты голени.

Н. П. Кулаков с друзьями-охотниками возле добытого медведя. Коми АО, пригород Усть-Сысольска. 1910-1920-е гг. Национальный музей Республики Коми

Из книги: Охотничьи тропы : традиционный промысел в повседневной жизни и мировоззрении коми-зырян = Hunting Paths : traditional Hunting in komi-zyryans' everyday life and outlook : [альбом-каталог]. - Сыктывкар : Национальный музей Республики Коми, 2020. - 121, [2] с.

У коми считалось, что все рыбы были созданы злым духом Омöлем, но Бог Ен видоизменил их, и людям было разрешено употреблять их в пищу.

На верхней Вычегде щука считалась нечистой, и ее в пищу не употребляли. Коми рыбаки за живое воплощение духа воды (Вакуля) принимали крупных старых щук, которых опасались бить острогой, так как верили, что острога может обернуться против самого рыбака. Возможно, вера в сверхъестественную силу щуки как живое воплощение духа водной стихии лежит в основе запрета на ее включение в поминальную трапезу, зафиксированную у старообрядцев на Летке, верхней Вычегде и Печоре.

Рыбаки на тоне. Р. Печора, 30-е гг. ХХ в.

Из книги: Охотничье-рыболовецкое снаряжение народа коми в фондах Национального музея Республики Коми = Коми Республикаса Национальнöй музей чукöртöдын коми войтырлöн вöралан да чери кыян кöлуй = Hunting and fishing equipment of the Komi people in the collections of the National Museum of the Komi Republic : каталог. - Сыктывкар : 2011. - 47, [1] с., 6 л. ил. с. : ил., карты.

К налиму было точно такое же отношение: «Налимсö быдöн оз сёй да ми бурöн ог лыддьö ciйö. (Налима не все едят, да и мы не считаем его хорошим)». В настоящее время отношение к щуке и налиму у этнографических групп разное. Ижемские коми до сих пор не включают щуку в рацион питания, считая ее нечистой, а летские коми считают ее самой вкусной рыбой. Объяснение такого разного отношения связано с географической средой проживания. Ижемцы живут в бассейне р. Печоры, где водятся ценные породы рыб, а летские коми — в бассейне маленькой р. Летки.

Стерлядь, которая появилась в Вычегде из Камы через Северо-Екатерининский канал, долгое время считалась поганой. Но в настоящее время она, как и минога, рассматривается как деликатес. Пищевые запреты были характерны не только для коми. Жители Сибири считали, что щука и налим - запретные, бросовые, сорные рыбы, так как они заражены гельминтозом. В некоторых вепсских деревнях называли щуку «нечистым продуктом». Коми (пермяки) не употребляли щуку, хотя ее (щуку) почитали.

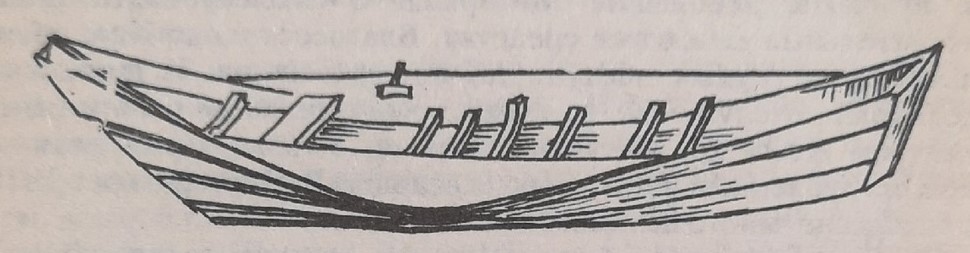

Лодка (пыж)

Из книги: Коми-зыpяне : Истоpико-этногpафический спpавочник / сост.: Н. Д. Конаков. - Сыктывкар : Коми книжное изд-во, 1993. - 174, [1] с. : ил.

Сакральностью отличалось не только отношение к щуке. Рыбаки соблюдали определенные нормы поведения во время лова любой рыбы: нельзя оскорблять рыбу, мять руками, позволять детям с ней играть. Ижемцы при еде не разбрасывали рыбьи кости, полагая, что удача отвернется от рыбака. Вымские коми в начале рыболовного сезона в качестве жертвоприношения духу водной стихии бросали в реку кусок хлеба с солью и сахаром со словами: «Ме тэн вайи гöснеч, а тэ меным эн жалит, черисö сет. (Я тебе гостинец принес, а ты мне не жалей, рыбу дай)».

Значение хлеба с солью как символа достатка дополнительно усиливалось использованием сахара. Аналогичная словесная формула зафиксирована и у верхневычегодских коми, которые в Петров день бросали в реку небольшой рыбник или хлеб с солью (приуроченность к Петрову дню объясняется тем, что с этого дня начинался рыбный промысел для питания во время сенокоса). В качестве дара водяному выступала первая и последняя пойманная рыба. Жертвоприношение перед началом рыбной ловли не было правилом исключительно у коми-зырян. Коми-пермяки перед началом рыбной ловли бросали в реку или озеро горбушку хлеба.

К сакральной форме поведения, связанной с началом промысла, относилась и практика приготовления обрядового обеда из рыбы первого улова. Так, на Печоре из первой пойманной крупной рыбы готовился обед для всей артели. Особенностью его приготовления является то, что рыбу потрошили, обходясь без ножа, выдавливая внутренности руками. Необычность разделки рыбы подчеркивала важность такой трапезы, так как в традиционной культуре с концептом «первый» связаны жертвоприношения.

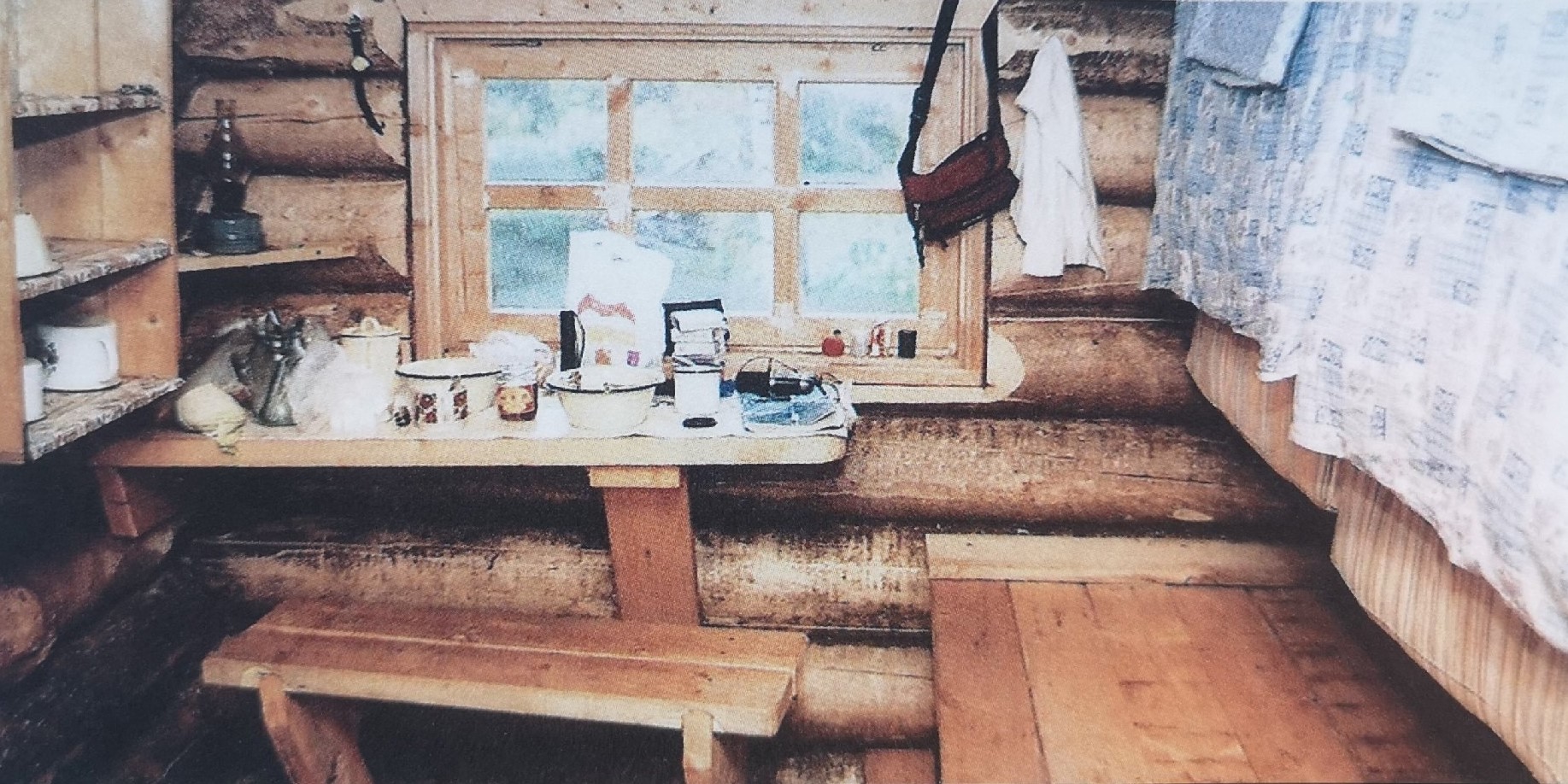

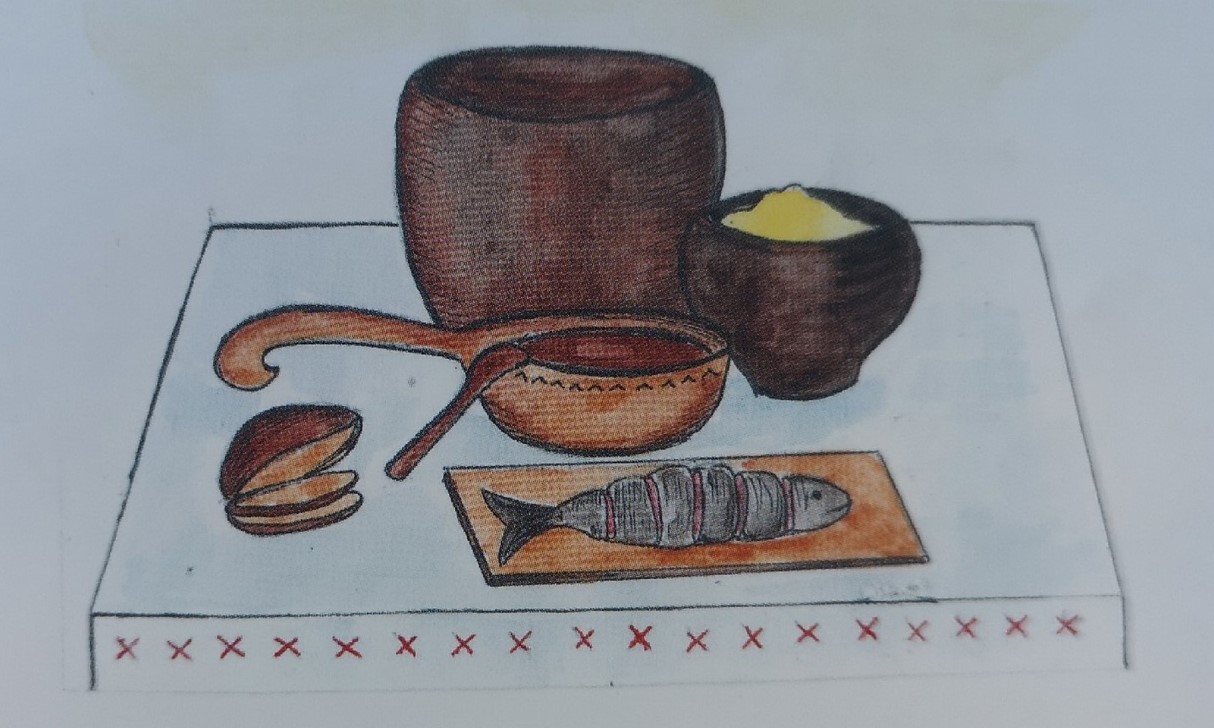

Внктреннее убранство промысловой избы РыбацкаявОр керка пытшкос. Республика Коми. Усть-Куломский р-н. 2002 г. Национальный музей Республики Коми

Из книги: Охотничьи тропы : традиционный промысел в повседневной жизни и мировоззрении коми-зырян = Hunting Paths : traditional Hunting in komi-zyryans' everyday life and outlook : [альбом-каталог]. - Сыктывкар : Национальный музей Республики Коми, 2020. - 121, [2] с.

До 1920-х годов сохранялось табу на картофель у коми старообряцев верхней Вычегды и Печоры. Согласно легенде, картофель появился в результате связи пьяной женщины с кобелями, что закрепилось в его названии «пон кольк» (букв. «кобелиные яйца»). Однако на Вашке запрет на употребление картофеля у старообрядцев не фиксировался.

Староверы долго сохраняли запрет на спиртные напитки, табак и чай. Налагались временные запреты на употребление овощей и ягод нового урожая. В основе таких запретов лежит рациональное решение: в меню должна включаться только зрелая продукция, что было связано с заботой о сохранении здоровья человека.

Негативное отношение к конине достаточно устойчиво в культуре питания как приверженцев старой веры («Конину не ели»), так и последователей официальной церкви. В голодные годы на сенокосных угодьях готовили суп из конины, но женщины в общественных трапезах участия не принимали. Мясо жеребят в пищу не употребляли вовсе.

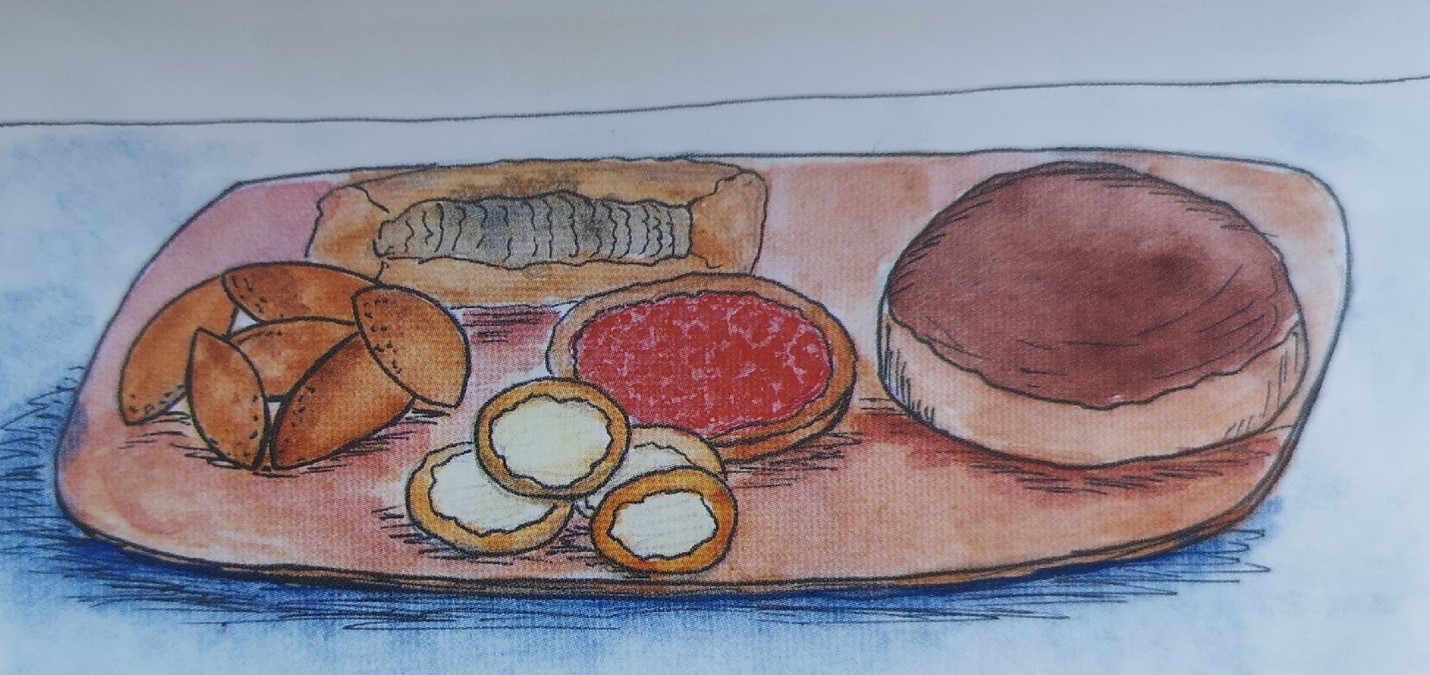

Из книги: Егорова Е. Л. В далеком северном краю. Традиционная культура коми народа : детская энциклопедия : [для дошкольников и младших школьников]. - Сыктывкар, 2019. - 87 с. : цв. ил.

Христианские нормы вносили временные ограничения на потребление скоромной пищи, что позволяло «очистить» организм человека как в нравственном, так и в физическом отношении. Введение пищевых запретов в период поста не столько имеет рациональную основу, выступая в виде разгрузочной диеты, которая не вредит организму человека, учитывая, что основные дни поста приурочены к межсезонью, сколько выступают проявлением религиозности отдельного человека и общества в целом. Сочетание скоромных и постных дней составляло целостную систему, где постный стол составлял часть рациона питания коми-зырян. Соблюдение правил регламентации пищи на постную и скоромную соответствовало сезонному характеру трудовой деятельности, когда мясоед приходился на насыщенный физической работой период.

Религиозные установки деления питания на постные и скоромные дни в течение исследуемого периода менялись. В дореволюционный период крестьянское сообщество в полном составе соблюдало нормы пищевого поведения во время постов, за редким исключением. Продовольственный кризис времен Первой мировой и Гражданской войн отрицательно сказался на уровне потребления пищи, но практика соблюдения постных дней сохранялась, основу постного питания составляли дикоросы. В первые годы советской власти практика деления пищи на постную и скоромную сохраняла свое значение и в государственной столовой, о чем свидетельствует заметка в газете «Зырянская жизнь» от 17 апреля 1920 г. В газетной статье отмечали, что в «страстную пятницу» в столовой предлагали холодную капусту и чечевичную похлебку. В «страстную» субботу - капустную воду (теплую) и жидкую чечевичную похлебку. В понедельник - мясное с постным.

Антирелигиозная борьба советского времени привела к следующему: «Тогда был атеизм, да постные дни не соблюдали». Однако не все следовали принципам антирелигиозной борьбы. Крестьянин с. Усть-Кулом И. С. Рассыхаев подробно описывает гонения, которым он подвергся за свои религиозные убеждения. Несмотря на все трудности, от веры он не отказался. Среди приверженцев официальной церкви в советский период практику разделения пищи на постную и скоромную соблюдали, как правило, только пожилые люди, особенно женщины, которые придерживались правил строгого воздержания от запретного.

В старообрядческой среде все общество долгое время соблюдало христианские нормы в системе пищевых ограничений.

Из книги: Егорова Е. Л. В далеком северном краю. Традиционная культура коми народа : детская энциклопедия : [для дошкольников и младших школьников]. - Сыктывкар, 2019. - 87 с. : цв. ил.

Верующие соблюдали и продолжают соблюдать четыре многодневных и однодневные посты.

Великий пост (Ыджыд видз) – самый строгий и самый соблюдаемый верующими людьми пост, продолжительностью 40 дней. В первые два дня ничего не ели, кроме хлеба и воды. В последнюю неделю старообрядцы верхней Вычегды строго постились.

Рождественский пост (Рöштво видз) (15/28.11-25/06.01), продолжительностью 40 дней, нестрогий, по субботам и воскресеньям можно есть рыбу, однако последние пять дней перед Рождеством соблюдается строгий пост.

Петровский пост (Петыр видз) начинается через неделю после Троицы и заканчивается в Петров день. На верхней Вычегде коми старообрядцы в Петров пост на первой неделе строго постились, а далее по воскресеньям ели рыбу.

Успенский пост (Госпöжöвöй или Оспöжöвöй видз), продолжительностью две недели, с 14 по 28 августа, самый строгий пост после Великого: «По средам и пятницам не едят даже растительное масло».

Соблюдали также пост в особо отмеченные Церковью дни. Например, в день памяти св. Иоанна Предтечи (9.08/11.09) нельзя есть ничего круглого (репу, лук). Однодневные посты были по средам и пятницам: «Среда, пятница — постные дни», - что было характерно для всех этнографических групп. В старообрядческой культуре постились дополнительно еще и в понедельник.

В календарном году от 192 до 216 постных дней, когда наложен запрет на потребление мяса, молока и яиц: «Во время поста мясо не ели»; «Мясо нельзя, молоко нельзя, яйца нельзя, в это время нельзя кушать жаркое»; «Постный день соблюдали, мясной суп в постные дни нельзя есть, тогда только крупяную похлебку да картофельный суп варили, молочный суп не делали»;

Во время поста существовал запрет также на приготовление выпечки: «Во время поста шаньги нельзя было печь. На воде только хлеб можно делать, ничего нельзя туда класть. Если шаньги делают, то с конопляным семенем, с брусникой, картофельные нельзя потому, что их нужно сверху сметаной смазать. Раньше все время пост держали»; «Во время поста нельзя было готовить выпечку»; «Во время поста с маслом и сметаной нельзя готовить... Тогда больше использовали конопляное масло. Тогда сливочное масло, сметану нельзя [использовать]. Это постный день».

Из книги: Егорова Е. Л. В далеком северном краю. Традиционная культура коми народа : детская энциклопедия : [для дошкольников и младших школьников]. - Сыктывкар, 2019. - 87 с. : цв. ил.

Атрибутами постного стола долгое время выступали хлеб, крупяная похлебка, грибной суп, разнообразные каши, капуста, грибы и ягоды. В рацион питания входило толокно («Толокно обязательно на большой пост готовили»), что нашло отражение в присказке: «Семь недель поста - семь пудов толокна». Овощи включали в рацион питания: «Кто очень верующий, тогда ели брюкву (галанку), капуста всегда была, репу. Такие [постные] каши и супы. Мясо в пост не ели»; «Репу можно было есть во время поста»; «[Репа] главная пища, могли три раза в день есть».

В практике соблюдения постов имелись индивидуальные послабления для мужчин, занятых тяжелым физическим трудом, и детей: «Моя бабушка и мама соблюдали... Мы детьми были да всегда ели, нам не запрещали, что пост или не пост. А сами, бабушка особенно, не ели».

В голодные военные и послевоенные годы соблюдение скоромных и постных дней практически сошло на нет, так как главная задача населения состояла в том, чтобы как-то обеспечить себя едой.

Кос тшака салат. Салат из сушеных грибов

В современном обществе в связи с возвращением в лоно Церкви такое деление приветствуется, хотя и не все население соблюдает нормы церковного устава по регламентации пищи. При этом рацион питания в постные дни стал более разнообразным. Вариативность питания во время поста достигается за счет включения в меню овощей, ягод и фруктов. К картофелю, макаронным изделиям и кашам готовят поджарку из лука, грибов, помидоров и сладкого перца на растительном масле, которое в коми языке определяется как «постнöй вый» (букв. «постное масло»). Чтобы разнообразить питание в постные дни, овощи специально замораживают в холодильных камерах или готовят из них различные заготовки: «На зиму закатываем в литровые банки кабачки, помидоры, перец». В такие дни готовят разные постные супы и рагу из сушеных грибов и овощей. Подают на стол также соленые грибы и ягоды, которые вносят вкусовое разнообразие, одновременно обеспечивая витаминную составляющую рациона питания.

В дни, когда можно есть рыбу, подают уху или отварную рыбу, в качестве гарнира – отварной картофель или макароны. В рацион питания включают соленую рыбу с картофелем. В современном мире мотивацией соблюдения поста выступает иногда польза для здоровья.

.

Источники: