Утварь для приготовления пищи: предметы из дерева

Проживание коми-зырян в лесной зоне предопределило использование материалов, получаемых из дерева как наиболее доступного для изготовления предметов кухонного инвентаря.

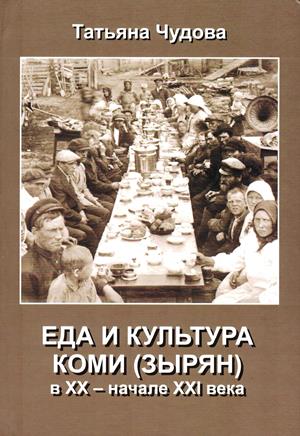

Первоначально обработка дерева производилась при помощи простейших операций: рубки, обтесывания, долбления, сверления и т. д. В конце XIX века появились специальные инструменты, что привело к усложнению технологических способов обработки дерева. Поэтому всю совокупность предметов, изготовленных из дерева, мы определяем как деревянную утварь…

Выделим шесть категорий предметов кухонной утвари. Это предметы из бересты, корней, луба, лозы, колоды и капа.

Предметы, изготовленные из лозы и корней деревьев

Заготовкой лозы занимались весной или осенью. Для придания эластичности перед началом плетения прутья замачивали в теплой воде, с них снимали верхний слой коры, то есть окоривали.

Заготовкой корней деревьев занимались весной, после спада воды. Корни, вымытые паводком, срезали ножом или обрубали топором, скручивая их в клубки. Корни, долго пролежавшие на поверхности, не собирали, так как они теряли свои эластичные свойства. Перед началом работы корни также замачивали в теплой воде и окоривали, часто расщепляя надвое.

Самым лучшим для плетения считался сосновый корень, который отличался длиной, гладкостью и красивым цветом. Можжевеловый корень использовался для плетения только на реке Усе. Гибкость корней давала возможность плести посуду сложной формы с фактурой, напоминающей ткань. Плетенные из лозы предметы малочисленны и представлены только корзинами и чашами, которые использовались для хранения продуктового сырья и готовых изделий.

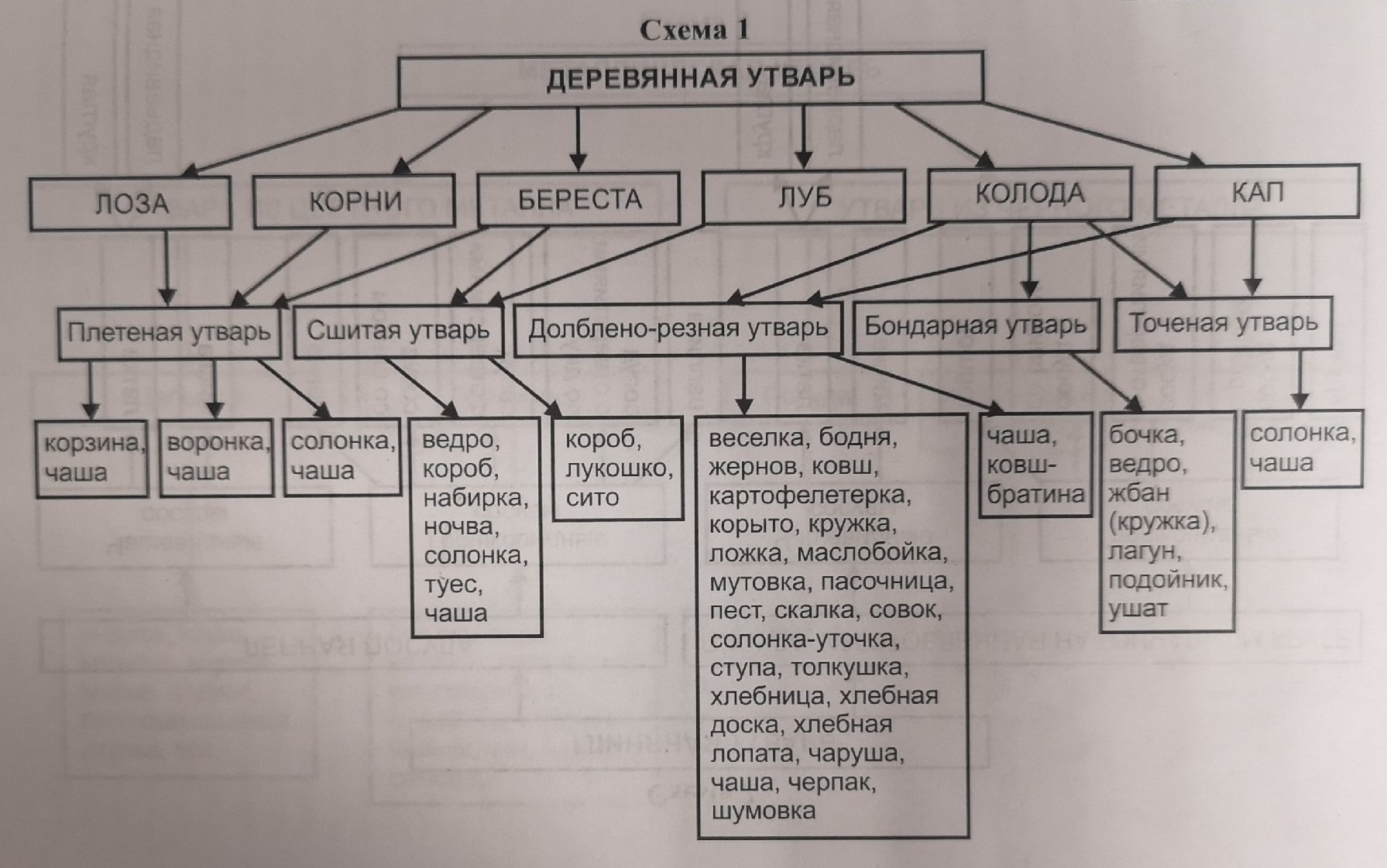

Плетение начинали от центра сосуда, дно плели вкрутую методом спирального плетения, плавно переходя к стенкам сосуда. Плотность плетения была достаточно высокой: такие изделия не пропускали воду. Корень как материал для изготовления чаши отражен в ее названии «кöрöник», она использовалась при формовке ржаного хлеба типа «чöлпан». Из корней изготавливали воронки для переливания жидкости.

Плетеная воронка предназначалась для переливания пива в бочку

Плетеная чаша с высокими бортами «кöрöник» использовалась как форма для ржаного хлеба – чöлпан

Плетеную корзину (кöрзина) из лозы предназначалась для хранения и подачи на стол продуктов.

Изделия из бересты

Изделия из бересты обладают пластичностью, гигроскопичностью, гидро- и термоизоляционностью, бактерицидностью. Заготовкой материала занимались мужчины в дождливую погоду. Снимать бересту начинали весной, во время движения березового сока, и заканчивали к Иванову дню. Внутренняя сторона бересты, обращенная к лубу, имеет различные оттенки в диапазоне желто-коричной цветовой гаммы. Именно эта сторона, как наиболее прочная и красивая, использовалась при изготовлении изделий как лицевая. Привлекательность бересте придают чечевички - небольшие узкие полоски черного или коричневого цвета. С особой тщательностью выбирали бересту для изготовления туесов, солонок и набирушек, так как эти предметы выступали определенным мерилом мастерства изготовителя. В зависимости от того, для чего будет использоваться береста, существовали три вида заготовок.

Плетеная чаша. Из фондов МАЭ СГУ им. Питирима Сорокина

Первый вид заготовки - пластовая. Пласт бересты, ограниченный по длине окружности ствола дерева, использовался для плетения небольших изделий, обшивки туесов, небольших предметов из цельного куска бересты. Для плетения крупных изделий использовали длинные спиральные ленты, для снятия которых делали спиральные надрезы вокруг ствола нужной ширины, начиная сверху вниз, и отделяли бересту. Полученные ленты сворачивали в рулоны или клубки лицевой стороной наружу. Это второй вид заготовки. Третий вид заготовки - сколотень, цельный цилиндр для изготовления туесов. Для этого вида заготовки выбирали дерево с прямым гладким стволом, кора которого имела небольшие чечевички. Снимать сколотень начинали с наименьшего диаметра хлыста. Ножом делали кольцевые разрезы, ограничивая длину сколотня. С обоих концов снимали небольшой участок коры до древесины. Затем под кору осторожно просовывали тонкий черемуховый или ивовый прут и легкими рывками отделяли берестяную трубку от ствола дерева. После этого сколотень легко снимался.

Утварь изготавливали сразу после снятия бересты, так как при длительном хранении она частично утрачивала свои свойства, и поэтому изготовленная из нее вещь была низкого качества.

Реже использовали бересту, которую долго хранили. Тогда перед началом работы ее замачивали в теплой воде для восстановления эластичных свойств.

По технике изготовления кухонную утварь из бересты можно поделить на сшитые и плетеные. Сшитые изделия представлены набирушками (чуман доз), ночвами (шердын), туесами, ведрами, солонками (сов доз).

Для изготовления ночвы два пласта бересты, тщательно подобранные, ровные, эластичные, без вздутий, клали друг на друга изнаночной стороной и сшивали между собой сосновым корнем или черемуховым прутом. Углы ночвы оформляли за счет загнутых боковин, которые прошивались вместе. Для придания устойчивости всей конструкции изделия по внешнему или внутреннему краю прокладывали черемуховый прут, который также прошивали берестяной лентой или сосновым корнем.

К сшитым изделиям из бересты относится туес - домашняя или дорожная посуда для хранения и переноса сыпучих и жидких продуктов. Размеры его варьировались от больших ведерных (диаметром 20-30 см) до маленьких (диаметром 5-6 см). По соотношению высоты и диаметра туеса делятся на три группы: большие, средние и маленькие. У больших туесов высота в два раза и более превышала их диаметр, у маленьких высота и диаметр были почти равны по своим показателям. Соответственно, средние туеса занимали промежуточное положение между большими и маленькими, у них соотношение диаметра и высоты имело пропорцию 2:3.

Туеса были трехслойными с деревянными дном и крышкой, которые изготавливались из древесины березы или ели. Диаметр дна и крышки туесов был чуть больше диаметра сколотня. Крышка туеса дополнительно снабжалась ручкой, которая выполнялась из цельного, реже расщепленного, черемухового прута. Края ручки вставлялись в отверстия, выполненные в крышке, а крепеж осуществлялся с помощью небольших клинышков с внутренней стороны. Крышка плотно садилась в туес, поэтому закрытый сосуд можно было смело переносить на дальние расстояния.

Внутренний слой туеса изготавливали из сколотня. Наружный слой туеса, называемый «рубашкой», выполняли из четырехугольного или прямоугольного пласта бересты, края которого соединялись с помощью фигурно оформленного замка или сшивались березовой нитью, сосновыми или еловыми корнями.

Замковое соединение стандартного вида имело зигзагообразную форму, состоящую из удлиненных треугольников, расположенных по обе стороны от места соединения. Замок выполнялся следующим образом: на одном конце пластины вырезались треугольные «окошечки», на другом - точно такие же «окошечки», но они были смещены на одно деление относительно первых. Делая там разрезы, получали шипы для замкового крепления. Сгибая шипы полукругом, вставляли их сверху в отверстия противоположного края бересты так, чтобы они оказались с внутренней стороны обшивки. К нестандартным соединениям можно отнести замки с двойными треугольниками и замки с прорезями, выполненными в виде геометрических фигур. В последнем случае под прорези подкладывали ткань, что делало туес нарядным. Туесов с подобным замковым соединением было мало.

Третий слой туеса опоясывал нижнюю и верхнюю части сосуда, которые назывались «поясками». Нижний поясок придавал устойчивость всей конструкции сосуда, верхний - соединял слои бересты у горловины туеса. Слои сшивались березовой нитью или сосновыми корнями.

У некоторых туесков верхний поясок отсутствовал, хотя встречается такая практика нечасто. Высота верхнего и нижнего поясков варьировалась, что также вносило разнообразие в типологический ряд туесов. Соединительные швы на верхнем и нижнем поясках могли совпадать по вертикали, хотя это не было обязательной практикой. Шов на туесах, кроме утилитарной функции соединения пластов бересты, выступал и в качестве декора. Декоративную роль выполняли верхний и нижний пояски, а также замковое соединение.

Существовал еще один способ изготовления туеса из сколотая. Отличие наблюдалось только в оформлении верхнего края туеса. При изготовлении таких туесов сколотень выступал над вторым слоем бересты. Когда все детали были сшиты, верхнюю часть сколотая распаривали в горячей воде, затем ее загибали наружу, в результате она плотно обхватывала верхний край туеса, образуя верхний поясок «на выворот». Этот поясок выполнял как утилитарную функцию по скреплению слоев бересты, так и декоративную.

Туеса были сшивными - внутренний и наружный слои изготавливались из пластовой бересты, соединялись швами. По аналогичной технологии изготовлялись ведра и солонки.

К данному разделу относятся солонки и короба. Плетеные солонки изготавливались в виде закрытого сосуда разной формы (фляжки, бутылки, кубики), иногда изделиям придавали форму водоплавающей птицы.

Солонка-уточка. Из фондов Национального музея Республики Коми

Все они имели деревянную втулку, плотно пригнанную к отверстию в солонке. Плетение солонок начиналось со дна. Основанием объемного изделия служил коврик-полотно, сплетенный из берестяных лент прямым или косым переплетением. Прямое плетение - это плетение, когда берестяные ленты в изделии в переплетенном виде располагались относительно плоскости стола под прямым углом. В прямом плетении коврик по ширине и длине мог иметь как равное количество лент, так и неравное. Высоту изделия при прямом плетении определяли дополнительные ленты. Косое плетение - это плетение, когда берестяные ленты сгибаются под углом 45°. Для набора полотна способом косого плетения необходимо одинаковое количество лент по вертикали и по горизонтали. При косом плетении углы полотна и углы изделия не совпадали. В изделиях с квадратным дном угол расположен посередине набранных лент, а с прямоугольным — с некоторым отступлением от середины. Высоту изделия, выполненного способом косого плетения, считают по ромбикам плетения от угла, то есть количество клеточек вертикально вверх. Когда необходимый размер полотна сплетен, то с каждой из четырех сторон поднимали две средние рядом лежащие ленты, перегибали их через поперечный край ленты и образовывали углы в основании изделия. Верхний край изделия оформляли либо уголками, либо ровно.

В домашнем быту достаточно большое распространение получили плетенные из бересты открытые сосуды, имевшие форму углубленной чаши-короба (куд), которые отличались размерами: от маленьких для хранения ложек до двух-трехведерных для хранения зерна. Технология их изготовления аналогична плетеным солонкам.

Бактерицидные свойства бересты предопределили функциональное назначение туесов, ведер, солонок и чаш-коробов как емкостей для хранения продуктового сырья и пищи, а легкость материала позволяла использовать утварь для перемещения на дальние расстояния.

Изделия из луба

По технологии изготовления изделия из луба представлены только сшитыми. Лубяные волокна древесины в размоченном виде имеют высокую эластичность, а высохнув, становятся очень прочными. Это свойство использовалось при изготовлении предметов.

Утварь из луба представлена различными коробами, ситами и лукошками, в количественном отношении они малочисленны.

Короб (куд) представлял собой сосуд округлой или овально-вытянутой формы со съемной или навесной крышкой. Стенки сосуда изготавливали из луба, а крышку и днище делали из тонких дощечек. Предварительно по длинной стороне пласта луба наносили насечки, затем его замачивали, что позволяло без проблем придать любую выбранную форму. Пласт гнули руками, концы соединяли, сшивая расщепленным корнем. Дно вставлялось в специальный паз, выполненный на лубяной стенке короба с внутренней стороны. Иногда у таких коробов днище делали из берестяных полосок, сплетенных прямым или косым плетением.

Дополнительно такие короба украшались росписью, но в количественном отношении расписных коробов было немного. Они предназначались для хранения крупы, муки и других продуктов.

Лукошко (куд) и сито изготавливали по схожей технологии.

Утварь из колоды

Ассортимент долблено-резаной утвари из колоды весьма разнообразен и представлен 27 типами (жернова, ковши, ложки, кружки, корыта и др.), в количественном отношении они преобладают среди кухонного инструментария. Это позволяет утверждать, что данный технологический тип наиболее древний. Ствол дерева обладает такими свойствами, как прочность, твердость, раскалываемость, цвет, текстура, блеск и др. Эти физические и механические свойства древесины учитывались при ее заготовке и в технологии изготовления предметов.

Так, например, древесина сосны с узкими годичными кольцами очень высоко ценилась и называлась «рудовой», а с широкими годичными кольцами, менее ценная, называлась «мяндовой».

Веерное расположение веток использовалось при изготовлении мутовок. Первичная обработка дерева выполнялась топором, теслом и долотом. Болванку сушили на печи. Внутреннюю поверхность оглаживали резцами, внешнюю — ножом и скобелем. Для придания эстетических характеристик изделие иногда покрывали олифой.

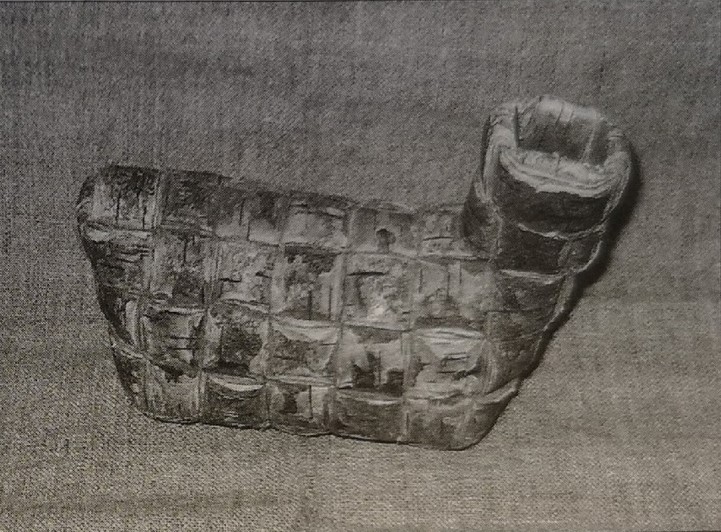

Жернов из березы. Из фондов МАЭ СГУ им. Питирима Сорокина

Среди долблено-резной утвари из колоды интерес представляют жернова (изки), когда две березовые чурки ставились одна на другую и соединялись между собой с помощью железного стержня. Верхний круг жернова благодаря наличию отверстия (одновременно служило воронкой для засыпания зерна) насаживался на стержень, укрепленный в центре нижнего круга. На рабочую поверхность жернова набивали железные пластины, которые нарубались из вышедших из употребления кос и серпов. Вращали жернов с помощью деревянной рукоятки, крепившейся на верхний круг жернова.

Буквальный перевод коми названия жернова «каменная рука» - это свидетельствует о том, что первоначально жернова были каменными.

На севере, у коми ижемцев, долгое время сохранялись именно каменные жернова, они конструктивно мало отличались от деревянных. Значительный вес каменных жерновов требовал постоянного местонахождения, и это место определяли на повети или в сенях. Замена камня березовой чуркой произошла только в южных районах, где выходы камня встречаются значительно реже. Жернова вне зависимости от материала изготовления предназначались для помола муки и крупы-сечки, для получения которой зазор между рабочими поверхностями увеличивался.

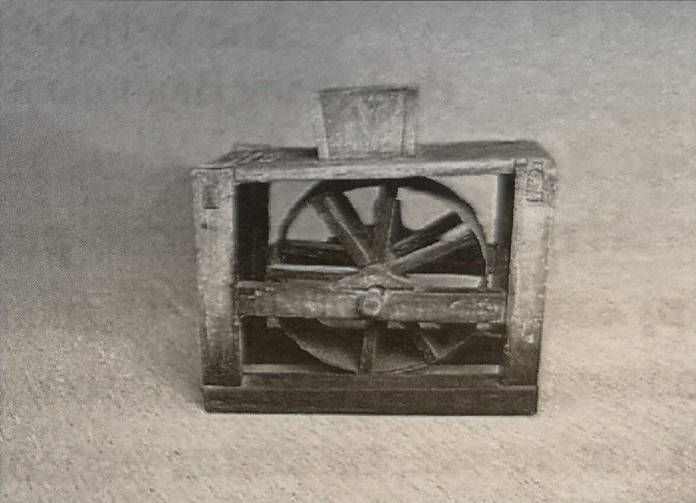

Картофелетерка. Из фондов МАЭ СГУ им. Питирима Сорокина

Развитие картофелеводства способствовало появлению у коми (зырян) картофелетерок - роторных терок, вставленных в каркас в виде деревянного остова подквадратной формы. Внутрь конструкции был вставлен барабан, изготовленный из тонких реек. На него надевалась терка, изготовленная из оцинкованного железа, на который наносились сквозные отверстия, расположенные в шахматном порядке. Барабан приводился в движение с помощью деревянной ручки, крепящейся на втулке, закрепленной в центре барабана. Она предназначалась для изготовления крахмала.

В составе долблено-резаных предметов представлены ковши, открытые чаши округлой или ладьевидной формы различных размеров с одной длинной или короткой ручкой. Иногда у ковша оформлялась пара небольших ручек. Двуручным ковшам придавался вид плывущей птицы, когда одна ручка оформлялась в виде стилизованной головки водоплавающей птицы, а другая - в виде ее хвоста. Эти ковши предназначались для подачи пива на праздничный стол. Ковши с короткой ручкой использовались для разлива жидкости, а с длинной ручкой - при засолке капусты горячим способом или при варке пива.

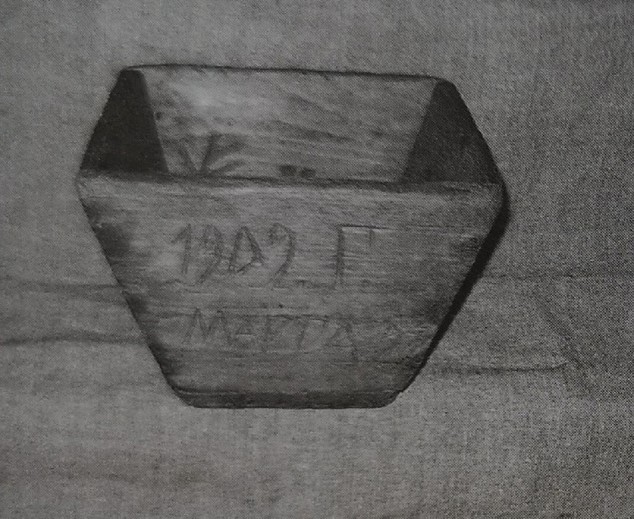

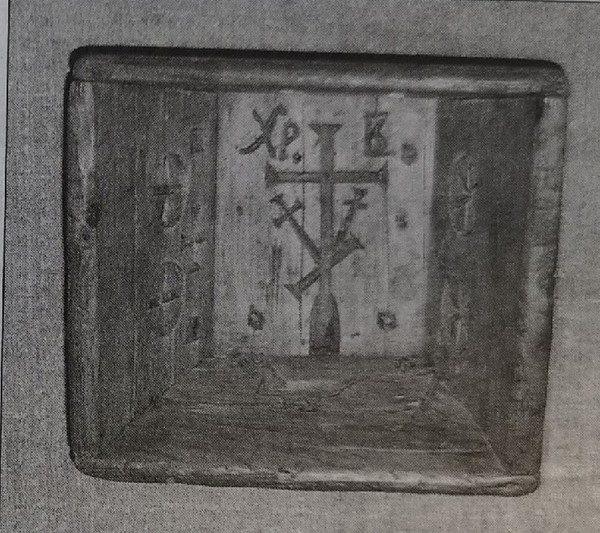

Пасочница (рысь нянь доз). Из фондов Национального музея Республики Коми

Христианская традиция отмечания Светлого Воскресенья предопределила появление в составе долблено-резаной посуды пасочницы (рысь нянь доз, рысь латка) для изготовления творожной пасхи (личкöм рысь). В коллекции Национального музея Республики Коми хранится пасочница, уникальность ей придают вырезанные на внутренней поверхности знаки. Дата ее изготовления вырезана на внешней поверхности: «1902 г., марта 24». На дне пасочницы с внутренней стороны вырезаны монограмма «Хр. В» и шестиконечный крест, под нижней перекладиной которого слева и справа оформлены два шестиконечных креста меньших размеров. На одной из боковых поверхностей вырезан четырехконечный крест, рядом - два небольших квадрата и два круга с крестами. На противоположной боковине — две розетки с шестью лучами. На двух других боковых сторонах пасочницы изображены утка, ель и крест. Изображения на внутренней поверхности пасочницы отражают мифологические (изображение утки и ели) и христианские (кресты разной конфигурации) представления коми как слияние профанного и сакрального.

Пасочница (рысь нянь доз). Из фондов Национального музея Республики Коми

Из колоды в долблено-резаной технике вырезали ложки (пань) и кружки с блюдцами. Первые имели унифицированный вид, но в коллекции Национального музея Республики Коми хранится уникальная ложка, на конце черенка которой вырезана фигурка рыбки.

Кружка с блюдцем — редкое явление в традиционной культуре коми-зырян.

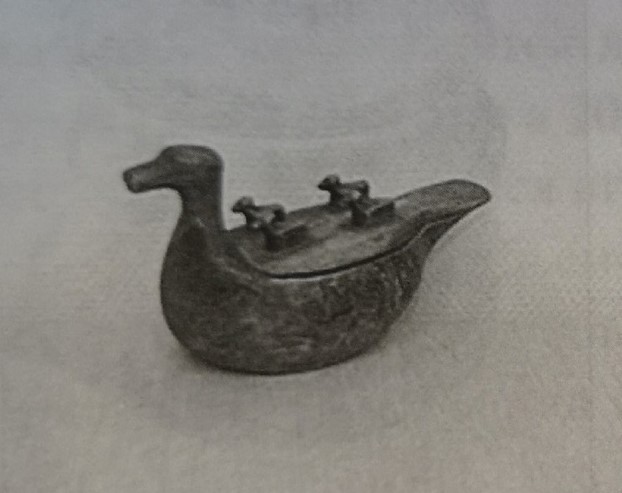

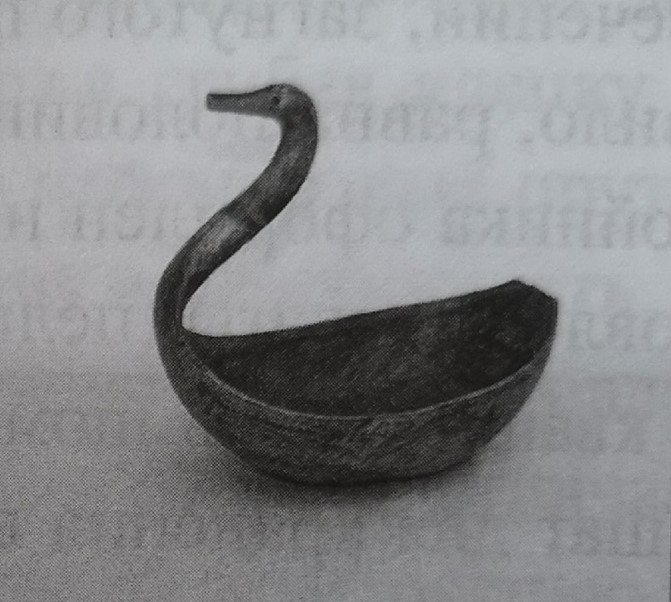

Солонка-утица. Из фондов Национального музея Республики Коми

Солонка-утица (сов доз) представляет собой закрытый сосуд в форме уточки, в тулове которой оформлена чаша. Солонка снабжена подвижной крышкой, на которой фигурно вырезаны утята, реже - фигурки рыбок. Размеры солонок варьируются от маленьких (5x3x3 см) до больших (20x8x8 см). Солонка-утица с утятами на крышке фактически выступала предметным воплощением мифа о сотворении мира: утка сносит шесть яиц, четыре из которых она роняет в пучину океана, а из двух появляются боги-демиурги в образе утят, которых мать-утка носит на спине.

Солонка-утица. Из фондов Национального музея Республики Коми

В долблено-резной технике изготовлены различные чаши, которые отличались размерами и способом оформления дна и венчика.

Традиция есть рыбу и мясо отдельно от бульона предопределила появление в арсенале хозяек шумовки (дар) в виде лопаточки с вырезанным крестообразным отверстием для извлечения рыбы или мяса из бульона.

Шумовка (дар). Из фондов Национального музея Республики Коми

Следующая категория предметов из колоды - бондарные изделия, при их изготовлении пользовались топорами, ножами, пилами, рубанками, фуганками, уторником и специальными деревянными щипцами, с помощью которых, слегка сгибая клепку, «надевали» металлические обручи, заменившие черемуховые пруты.

Древесина легко разбухает; это ее свойство, как и пластичность, использовали при изготовлении бондарных изделий. Для изготовления клепок брали ель, сосну или осину, древесина которых отличалась прямолинейностью волокон.

Дерево заготавливали осенью или зимой, а выделка начиналась весной и продолжалась летом. Его распиливали на чурки, длина каждой из них равнялась высоте будущего бондарного сосуда. Чурки кололись на две половины, затем на четверики, каждый обтесывался топором до получения доски, толщина которой не превышала 2,5 см, а ширина доски могла варьироваться. Дно вычерчивалось циркулем, выпиливалось по кругу и вставлялось в желобок. Обручи изготавливали из черемухового или елового прута, расщепленного пополам. Концы прута соединяли в виде замка. Позднее стали использовать металлические обручи, что предопределило появление нового инструмента - «тяги». Количество обручей варьировалось в зависимости от объема сосуда, но, как правило, оно было нечетным.

Бочонок для пива (сур лагун). Из фондов Национального музея Республики Коми

Утварь бондарной работы подразделяется на однодонную и двудонную, что является типологическим признаком. Бочки (бочка) как двудонные сосуды, яйцевидная форма которых функциональна, сопротивляется давлению веществ изнутри и толчкам снаружи. Бочки объемом в 200—250 л, на дне которых было сделано отверстие, закрывающееся втулкой на длинной ручке, предназначались для варки пива. Объемом в 50-100 л - для хранения рыбы, капусты, грибов и ягод, а объемом в 20—30 л — для творога. Молочная продукция хранилась в бочках из еловой клепки, а квашеная капуста — из осиновой.

Среди двудонных сосудов выделяются жбан (вугъя доз) и лагун (сур лагун) – сосуды цилиндрической формы. Они предназначались для хранения пива, кваса или браги. Однодонные сосуды представлены ведрами и подойниками с «ушками», которые фигурно выполнены из клепки и выступают над венчиком сосуда. В ушки была вставлена дужка, сделанная из металлического дрота круглого в сечении, загнутого петлеобразно на концах. Длина дужки, как правило, равна половине окружности сосуда. Для удобства слива у подойника оформлен носик-рожок. По аналогичной технологии изготовлены ушаты (пельса). Ушат с одним «ушком» использовался как квашня (нянь шомöс), что продиктовано удобством ее переноса. Ушат для хранения воды был с двумя ушками, дополнительно снабжался четырьмя ножками.

Кухонная утварь из колоды токарной работы появилась на рубеже ХIХ-ХХ вв. Эти предметы по форме и размерам не отличались от долблено-резаной посуды, что в целом свидетельствует о наличии определенного стандарта в процессе их изготовления.

Изделия из капа

Изделия из капа отличались красотой формы и текстуры древесины. Это братины, ковши и чаши. Удорские коми называли чаши из капа «свалöвэй чась», а верхневычегодские коми - «йог бэкар», подчеркивая материал. Чаши из капа по форме и способу изготовления мало отличались от деревянных чаш, но материал с красивым свилеватым рисунком придавал им нарядный вид. Иногда встречалась практика изготовления детских чаш из нароста на корне березы в долблено-резной технике. Этот материал отличался повышенной прочностью и интересной фактурой: поверхность светло-желтого цвета имела черные прожилки.

Ковш-братина из капа. С. Большая Пысса, Удорский район. Фото В. Э. Шарапова. 1991 год

Братина представляла собой чашу округлой или овальной формы, снабженную одной или двумя ручками, оформленными часто в виде птичьей головы и хвоста, то есть братинам придавали вид птицы. Довольно представительна музейная коллекция братин с моделировкой водоплавающей птицы, образ которой, как правило, определялся как утица. Длинная шея, ее плавный изгиб на некоторых изделиях позволяют трактовать образ птицы как лебедя, что особо ярко выражено на братинах, предназначенных для подачи сура (домашнего пива). Размер братин варьировался от малых до больших, диаметр которых достигал 30 см.

Ковш-братина из капа. С. Большая Пысса, Удорский район. Фото В. Э. Шарапова. 1991 год

В современном обществе большая часть деревянной утвари вышла из употребления за ненадобностью или была заменена изделиями из другого материала. До сих пор хозяйки пользуются ситом, скалкой, мутовкой, толкушкой, хлебной доской, туесами и солонками. Долго свои позиции сохраняли бочки для солений, но и они были заменены на металлические баки с эмалированным покрытием, что можно объяснить простотой их обслуживания в быту.

Изготовлением предметов из капа в современных условиях занимаются мастера декоративно-прикладного искусства. Такие предметы изящны и красочны, пользуются большим спросом как подарочные экземпляры.

.

Источник: