История пищевой промышленности

В экономическом отношении Коми край в конце XVIII - первой половине XIX веков оставался отсталым сельскохозяйственно-промысловым районом России. Земледелие в первой половине XIX в. сохраняло полунатуральный, а в ряде районов натуральный характер. Однако нужда в деньгах для уплаты податей и повинностей, а также для покупки необходимых товаров, по словам Т. И. Беленкиной, «обуславливала все большее втягивание крестьянского хозяйства в товарно-денежные отношения, укрепление его связи с рынком, развитие в земледелии товарного производства. Часть крестьян заготовляла сено на продажу, арендуя для этого у казны десятки, а иногда и сотни десятин сенокосных угодий. Практиковалось в небольших размерах производство хлеба на рынок в селениях Визингском, Межадорском, Благовещенском и некоторых других».

Медленно развивалось крестьянское животноводство. В Усть-Сысольском и Яренском уездах оно для большинства крестьянских хозяйств было лишь подспорьем к земледелию. В отдельных же случаях животноводческие продукты поступали на продажу на местные ярмарки. «Иная картина была в северных волостях края - Ижемской и Усть-Цилемской, где животноводство являлось одним из главных занятий населения. Здесь крестьянские хозяйства были лучше обеспечены и рабочим и крупным рогатым скотом. Значительная часть продуктов животноводства в этих волостях производилась на продажу и поступала не только на местный рынок. Большими партиями откормленный скот, говяжье мясо, масло и другие продукты отправлялись отсюда на ярмарки за пределы края (Важскую, Пинежскую и др.)».

В Печорском крае Мезенского уезда крестьяне занимались оленеводством. Поголовье оленей в первой половине XIX века быстро росло. В конце XVIII века в крае было около 10 тыс. оленей, в 40-х-50-х годах XIX века их численность уже достигала 120 -190 тыс. Основная масса оленей была сосредоточена в руках зажиточной крестьянской верхушки Ижемской волости. Оленеводческое хозяйство ижемских богатеев носило торговый характер. Продукты оленеводства сбывались на ярмарках в Архангельске, Пинеге, Шенкурске, Нижнем Новгороде, вывозилось в Москву и Петербург.

Необходимо отметить, что природно-географические условия оказали влияние на развитие крестьянского хозяйства края, поделив его на земледельческо-промысловый Юг и скотоводческо-промысловый Север.

Фото с сайта https://uraloved.ru/komi-ziryane

Потребность в деньгах заставляла крестьян края заниматься внеземледельческими промыслами, так как сельское хозяйство не давало возможности накопить необходимую сумму для удовлетворения своих нужд. Самыми распространенными из них по-прежнему были охота и рыболовство. Об этом свидетельствует численность «профессиональных» охотников и рыболовов Яренского и Усть-Сысольского уездов по сравнению с численностью крестьян, занятых на других промыслах. Так, в 50-х годах в южных уездах края охотой и рыболовством занимались более 7000 человек, тогда как на Сереговском солеваренном заводе работало 600 человек наемных работников из крестьян окрестных волостей, а на Кажимских заводах до 2320 человек. Больше всего добывалось белки (от 100 до 400 тыс. штук в год) и рябчика (до 200-300 тыс. штук). На Печоре ловили ценные сорта рыбы (семгу, нельму, пелядь и др.). Охота была наиболее товарной отраслью крестьянского хозяйства. Так в 1853 году в Яренском уезде было добыто зверя на 8768 руб. 50 коп. Из того числа было продано на 8500 руб. В Усть-Сысольском уезде в том же году было добыто зверя на 20050 руб. 55 коп., продано на 19480 руб.

Промышленность в крае была слаборазвитой. Сереговский солеваренный завод с 1820 года принадлежал вологодским купцам Витушешниковым. Все работы на нем выполнялись вручную. Техническое оснащение завода было примитивным. Промышленная мощность была невелика, добыча соли по сравнению с началом XIX в. выросла очень мало. В 1804 году было выварено соли 129716 пудов, а в 1859 году - 181530 пудо.

На Нювчимском, Кажимском и Нючпасском заводах в первой половине XIX века тоже почти не изменилось основное оборудование. Однако к 40-м годам XIX века по сравнению с 80-ми годами XVIII века производство чугуна и железа выросло. Если в 80-х годах XVIII века на этих заводах было произведено до 130 тыс. пудов чугуна и до 72 тыс. пудов железа, то в 40-х годах XIX века было выплавлено 135500 пудов чугуна и выковано около 153200 пудов железа. Затем начинается сокращение производства.

Таким образом, сельское хозяйство и промышленность края, несмотря на сдерживание их развития господствовавшими в стране феодальными отношениями, постепенно двигались вперед. И в сельском хозяйстве, и в промышленности зарождаются капиталистические товарно-денежные отношения. В то же время феодальные производственные отношения еще играют значительную роль. Взаимовлияние, сцепление, сплетение старых и новых явлений проявлялось и в области торговли.

Историография проблемы крайне бедна. Из работ, посвященных торговле в Коми крае в изучаемое время можно назвать только статью Т. И. Беленкиной «Развитие торговли в Коми крае в первой половине XIX века» (Ученые записки Коми государственного педагогического института. Вып. 37. Сыктывкар, 1968).

Фото с сайта https://uraloved.ru/komi-ziryane

В пореформенный период XIX века, т.е. в 60-90 годы, утверждение капитализма в центральных и ряде других регионов России способствовало оформлению и развитию капиталистического уклада и началу формирования капиталистического способа производства на территории Коми края. В эти годы здесь усилилось развитие мелкой капиталистической промышленности в виде мастерских по переработке сельскохозяйственного, минерального и древесного сырья, наметилось их перерастание в мануфактуру. Значительное развитие получила лесозаготовительная промышленность, по экономической сущности приближающаяся к капиталистической простой кооперации.

На основе растущего социального расслоения деревни несколько повысилась товарность сельского хозяйства, прежде всего животноводства, для которого в крае имелись благоприятные условия. Товарность животноводства быстрей росла в Печорском уезде, где наряду с разведением крупного рогатого скота население занималось оленеводством.

В условиях малоземья, дальнейшего развития товарно-денежных отношений и увеличения взимания денежных повинностей росло обращение малоимущих и среднесостоятельных крестьян к неземледельческим занятиям, связанным с продажей рабочей силы (участие в местных лесозаготовках, отход на заработки за пределы края). Охота и рыболовство продолжали играть роль в жизни крестьян тех районов, где природные условия были малоблагоприятными для земледелия (в верхневычегодских и верхнепечорских волостях Усть-Сысольского, верхневымских и удорских волостях Яренского уездов и в Печорском уезде).

Неземледельческие занятия, связанные с продажей рабочей силы, вводили крестьян в сферу капиталистических отношений, превращали в наемных сезонных рабочих, которые продолжали заниматься и сельским хозяйством. Зажиточные крестьяне стремились к предпринимательству с использованием труда наемных работников, пополняя ряды местной буржуазии.

На продвижение Коми края по общероссийскому капиталистическому пути положительное влияние оказало проведение буржуазных реформ 60-70-х годов, особенно создание рядом с органами государственной власти всесословных выборных учреждений – земского и городского самоуправлений, а также органов крестьянского общественного управления.

Совокупность ряда объективных и субъективных факторов (географическое положение и природные условия, экономическая отсталость в эпоху феодализма, направленность правительственной политики на превращение Европейского Севера России в сырьевую базу и рынок сбыта для центральных регионов и пр.) обусловили развитие в пореформенном крае капитализма преимущественно в начальных формах, сочетавшихся с остатками феодальных производственных отношений, с низким уровнем технического оснащения сельского хозяйства и промышленности. Крупных земельных собственников, специализирующихся на производстве товарной земледельческой продукции, не было. Земледелие, где главным производителем оставался малоземельный крестьянин, сохраняло в основном потребительский характер. Отраслевая структура перерабатывающей промышленности была узкой. Отсутствовали отрасли, производящие ткани, одежду, обувь и другие необходимые предметы домашнего хозяйства и промыслов.

В условиях невысокой товарности сельского хозяйства и отсутствия развитой фабрично-заводской промышленности большую роль в социально-экономическом развитии аграрно-промыслового Коми края играла внешняя и внутренняя торговля, вовлекавшая его в систему всероссийского рынка.

.

Источник:

Мацук М. А. Торговля и пути сообщения в Коми крае в ХIХ веке / Мацук М. А., Шаньгина В. В. – Сыктывкар, 1996. – С. 5-8; 129-130.

.

Состояние путей сообщения в Коми крае в конце XVIII – первой половине XIX века

Водные пути сообщения

Основными путями сообщения в Коми крае в первой половине XIX века, как и прежде, были реки. География населенных пунктов такова, что почти все они были расположены по берегам рек. Наиболее значительными из них являются Печора и ее притоки Уса, Ижма, Цильма, Щугор, Илыч; Вычегда и ее притоки Сысола, Вымь и другие реки. Южная часть Усть-Сысольского уезда лежала в верхнем течении Лузы. По рекам направлялась основная часть грузов, перевозимых в пределах Коми края. Они являлись путями, связующими Коми край с соседними территориями. Рассмотрим по порядку роль каждой речной системы в хозяйственной жизни Коми края в первой половине XIX века

Печора и ее притоки

Великая река Севера Европейской части России издавна служила людям как столбовая дорога, ведущая от Среднего Урала и Поволжья к Северному Ледовитому океану. В первой половине XIX века она уже потеряла значение транзитного пути из Европы в Сибирь и обслуживала немногочисленное, разбросанное население Европейского Северо-Востока, а также чердынских торговцев, ежегодно посещавших Печорский край по торговым нуждам. Начиналась весна, и перевезенные с Камского бассейна чердынские суда, груженые хлебом и «красным товаром» отправлялись от Якшинской пристани в верховьях реки вниз к Пустозерску. В начале XIX века к Пустозерску ежегодно шли от 20 до 25 каюков и от 3 до 5 жиганов (небольших судов, использовавшихся на Печоре чердынцами). Количество судов, отправляемых чердынцами к Пустозерску, осталось тем же и на протяжении всей первой половины XIX века.

Чердынский каюк вмещал от 1000 до 3000 пудов груза. Длина каюка от 50 до 80 футов, ширина 12-17 футов, глубина 7-9 футов; весь каюк покрывался крышей или палубой; по середине каюка находилась дверь для удобной выгрузки и погрузки товара. Каюк приводился в движение 6-8 большими веслами или гребками и имел кроме этого мачту, на которой поднимался большой рейковый парус. Жиганы вмещали в себя от 600 до 800 пудов, были в два-три раза меньше каюков.

Основными покупателями и поставщиками товаров для чердынцев были жители низовьев Печоры, пустозерцы. По пути к Пустозерску купцы делали только кратковременные остановки для того, чтобы обеспечить хлебом население печорских деревушек. До устья Печоры каюки шли караваном. В Пустозерском крае каюки разделялись.

Чердынцы проходили Ижму около 15 июня. В середине лета они появлялись в Пустозерске. Уезжала только часть купцов. Другая оставалась в деревнях, поджидая семгу. И в конце августа чердынцы, забрав семгу, отбывали домой.

По Большой Печоре вверх суда шли под парусом. От д. Почерем (Подчерье) каюки тянулись бичевой. К середине августа в эту деревню «из окрестностей самой Чердыни» приплывало вниз по Печоре на небольших лодках много рабочего народа, чтоб наняться на судах, возвращающихся с Ледовитого моря. Они подряжались тянуть эти суда бечевою по Печоре до Якшинской пристани.

Фото с сайта https://uraloved.ru/komi-ziryane

Жители Печорского края также активно использовали реку Печору и ее притоки для связей между собой. Однако на Печоре не было центра судостроения. С. Максимов отмечал, что «судов здесь строят мало, довольствуются рубкой мелких, вроде карбасов, лодок и челноков, закупая крупные или в Мезени, или заказывая их в дальней Кеми». В связи с развитием торговли и постоянным движением по реке грузовых чердынских судов на Печоре появляется ряд пристаней, видимо, со складским хозяйством и запанями. Прямых данных по этому вопросу немного, но косвенных достаточно.

Якша в первой половине XIX века становится главной перевалочной пристанью чердынцев, их аванпостом на Печоре. Это можно было сделать тем легче, что Якша находилась в первой половине XIX века в Чердынском уезде. По свидетельству В. Н. Латкина, на Якшинской пристани в 1840 году находилось «около сотни мелких амбаров, большею частью принадлежавших чердын-ским торговцам».

Кроме Якши пристани находились в селах: Подчерье, Усть-Щугор, Ижма, Усть-Цильма и в деревнях, расположенных в устье реки Печоры. Видимо, в изучаемое время начинает играть некоторую роль пристань в Троицком Печорском селе (селе Мылвенском).

Теперь рассмотрим пути, соединяющие бассейн реки Печоры с бассейнами рек Волги, Северной Двины и Оби.

Верховья Печоры и ее притоков очень близко подходят к речкам, текущим в Каму и Вычегду, а также, разделенные Уралом, в Обь. Это привело к тому, что волоки, соединяющие вышеупомянутые реки с Печорой, использовались с древности. Однако к началу XIX века изменения торговых связей привели к падению роли одних путей и сравнительному возвышению других. В частности, в конце XVIII - начале XIX веков возрастает значение Печорского волока, соединявшего Печору и Каму. Путь с Камы на Печору шел реками Колвою, Вишеркою, Чусовским озером, Березовкою и Еловкою в Вогулку. Вогулка соединялась 9-верстным волоком с Волосни-цей - притоком Малой Печоры.

Источники свидетельствуют, что еще в 1671 году Печорский волок имел значение перевалочного пункта. Деятельность чердынских торговцев по обустройству волока оживилась в конце XVIII векав. На Печоре создается Якшинская пристань, первоначально включающая в себя несколько амбаров для хранения хлеба. В 1784 году чердынские купцы Углицкий и Валуев купили строение на пристани волока «для усовершенствования хода торговли» и в течение 7 лег (1784-1793) содержали «на своем иждивении» перевозный Печорский волок. В конце XVIII - начале XIX веков волок переходит из рук в руки. В начале XIX века Печорский волок шел от верховьев Вогулки на Волосницу, что составляло расстояние в 4 версты. На волоке суда и груз перевозились «вольнонаемными извощиками». Н. С. Попов отмечал: «За перевозку каюка берут они по 7, жигана по 5 р.с. полтиною, повозка по 2 р. 75 к.; и с пуда всякой клади по 2 и 2 с половиной копейки». В 1815 году арендатор волока Прокофьев «поставил дело на широкую коммерческую ногу. У него работало 12 работников с 24 лошадьми».

Кроме Печорского волока, соединявшего Печору с Камой в первой половине XIX века, продолжают действовать соединительные пути между Печорой и Вычегдой, Печорой и Обью, Печорой и Мезенью.

Печора соединялась с Вычегдой тремя путями. Первый и основной шел через Вымский волок. Он состоял из рек Вычегды - Выми - Шомвуквы - Вымского волока - Ухты - Ижмы - Печоры. Данный путь активно использовался в конце XVI-XVII веков. В начале XVIII века он был официально закрыт и использовался в местных целях. В первой половине XIX века, видимо, часть хлеба и соли, посылаемых правительством в Пустозерск, шла по этому пути, хотя в это время уже была налажена подвозка продуктов морем, а также зимой на оленях из мезенских магазинов. Ижемские торговцы использовали этот водный путь еще в 1855 году для проезда на Нижегородскую ярмарку. Интересно, что они «на собственных плечах перетаскивают лодки через 8-миверстный волок к истокам р. Выми». Это говорит об отсутствии всяких приспособлений, помогающих преодолеть волок.

С системой реки Мезени Печора соединялась водными путями: по р. Цильме – Пезскому волоку (15 верст) – Пезе и по р. Печорской Пижме – Пижемскому волоку (3 версты) – Мезенской Пижме.

Если путь через Пижемский волок почти не посещался, то путь через Пезский волок видел летом небольшое число проезжающих. Он был частью дороги, ведущей из г. Мезени в Печорские селения. Этот путь шел от г. Мезени вверх по р. Мезень, далее по почтовому тракту до д. Усть-Пезской. Тут садились в баркас и ехали по р. Пезе, р. Рочуге, ее притоку, и достигали Пезского волока.

И наконец, с рекой Обью Печора могла быть соединена посредством Усы и Соби, Щугора и Сосвы и других печорских и обских притоков. Однако водными путями пользовались печорские жители очень редко, предпочитая езду на оленях.

Таким образом, на протяжении первой половины XIX в. летние пути сообщения в Печорском крае, хотя и медленно, развивались. В связи с развитием чердынской и ижемской торговли на Печоре образуется ряд пристаней, существующие пристани расширяются. Основным путем, соединяющим бассейн Печоры с внутренней Россией, становится Печоро-Камский волок, который оборудуется приспособлениями для перевозки товаров и судов из одной водной системы в другую. Другие же волоковые пути приходят в упадок.

Развитие водных путей сообщения и судоходство в системе реки Вычегды

Как и в XVIII веке из водных путей для Коми края в первой половине XIX века совершенно исключительное значение имела Вычегда с ее многочисленными притоками, из которых главными являются Сысола и Вымь. Значение Вычегды определялось ее срединным положением между Северной Двиной, в которую Вычегда впадает, Печорой и Камой, с притоками которых близко соприкасаются притоки Вычегды. Благодаря такому положению Вычегда и реки ее системы являлись путями для транзитной перевозки большого количества хлебных товаров с Волги к Архангельску и вывозу товаров из южной части Коми края.

Судоходство по Вычегде в полном объеме возможно было во время весеннего разлива и значительного поднятия горизонта реки, то есть 3-4 недели в год. В остальное время навигации передвижения по Вычегде большегрузных судов было затруднено, а часто и вовсе невозможно. Также обстояло дело и на притоках Вычегды.

Говоря о трудностях судоходства, мы имеем в виду, конечно, трудности передвижения крупных судов, тогда как для лодок местных жителей путь был открыт с ледохода до ледостава и, по свидетельству многих очевидцев, коми крестьяне предпочитали речной, водный, сухопутному пути.

Использовались такие типы судов, как барка, полубарка, шитик, дощаник, павоска, каюк, облас. Кроме этих судов в употреблении у местного населения были долбленые лодки из осины и лодки, сшитые из досок.

Прогресс в судостроении заключался и в том, что перестали строиться длинные и сравнительно узкие суда, которыми при сплаве по извилистому фарватеру трудно было управлять. Суда приспосабливались для перевозки большого количества грузов, делались более экономичными. Это связано было с необходимостью перевозить большое количество хлеба транзитом к Архангельску по Вычегодской системе.

В отличие от Печоры, на Вычегде существовал ряд центров судостроения, хотя долбленки для домашнего обихода изготовлял, как правило, каждый сам для себя. Крупную роль в организации этого промысла играл торговый купеческий капитал. Купцы были заинтересованы в строительстве судов для перевозки грузов на территории края и за его пределы.

В связи с резким увеличением хлебных перевозок к Архангельску через систему р. Вычегды судостроение на ней возросло. И если в конце XVIII - начале XIX веков с Камы торговцы предпочитали перевозить и груз и суда посредством волока, то в 10-х годах XIX века экономически оправдано и целесообразно было строить суда на Вычегде и ее притоках.

В связи с той же транзитной перевозкой хлеба выросли или обрели «новую молодость» пристани на реках Вычегодской системы. В XVIII веке действовали пристани в Вотче, Койгородке и других населенных пунктах. В 10-20-х годах XIX века начали действовать пристани Усть-Вочевская, на р. Северной Кельтме, Канавская возле Северо-Екатериненского канала, в деревне Лопыдине на р. Локчиме. В это же время расширяются пристани в Койгородке, Усть-Сысольске и других местах. Однако, когда направление хлебной торговли изменилось, и особенно с закрытием Северо-Екатериненского канала, пристани на р. Северной Кельтме хиреют.

В это же время Койгородская пристань становится главной по отправке хлебных грузов по рекам системы Вычегды. Усть-Сысольская же пристань развивалась довольно-таки медленно. По данным автора военно-статистического обозрения Вологодской губернии Услара, «отпуск товаров из Усть-Сысольска водяным путем бывает не каждый год и вообще незначителен: в последние пять лет нагрузки судов при Усть-Сысольской пристани вовсе не производились». В основном Усть-Сысольская пристань играла роль транзитного пункта, где, по словам В. В. Политова, «в ожидании оформления путевых документов скапливались десятки барок, дощаников, павозков, каюков с вятской мукой и рожью, казанской пшеницей, кажимским железом», отправленных с Койгородской и Усть-Вочевской пристаней. Из Серегова ежегодно отправлялось больше десятка барок с солью. Эта пристань также в первой половине XIX века получила дальнейшее развитие.

Северо-Екатериненский канал

Конец XVIII - первая половина XIX веков – время строительства, эксплуатации и закрытия искусственного водного пути, соединявшего бассейн Волги и Северной Двины. По данным В. Казнакова, первая мысль о соединении вод Каспийского моря с Белым принадлежит Петру I.

Однако до конца XVIII века его замысел не был претворен в жизнь. Поводом к исследованию возможности устройства канала и началу работ послужил следующий случай. Чердынские купцы, воспользовавшись большой весенней водой в 1771 году, сплавили несколько судов с хлебом вверх по р. Южной Кельтме до ее истока, а оттуда через Северную Кельтму в Усть-Сысольский уезд.

В том же 1771 году, по повелению Екатерины II, была наряжена особая комиссия для исследования положения этих рек и составления проекта их соединения. На основании данных, добытых этой комиссией в 1775 году, был составлен проект канала, названного впоследствии Северо-Екатерининским, длиной в 16 в. 322 с. (17 км 759 м), между реками Северной Кельтмой и Джуричем, притоком Южной Кельтмы.

Стоимость работ по строительству этого канала исчислялась в 400 тыс. руб. Предполагалось устроить несколько каменных шлюзов, выполнить большой объем земляных работ. Работы были начаты в 1786 году, но в 1788 году были прекращены по случаю турецкой и шведской войн.

Прошло около 15 лет, и по указу Александра I работы возобновились. На них было отпущено 450 тыс. руб. и назначено вместо каменных сделать деревянные шлюзы. Работы производились первоначально под ведением Департамента водяных коммуникаций Главного управления путей сообщения и за два года было освоено 150 тысяч рублей. В 1805 году для того, чтобы ускорить работы и усилить контроль за их выполнением, надзор за дальнейшим производством работ был поручен пермскому и вятскому генерал-губернатору Модераху. Эта смена руководства, хотя и приблизило начальство к каналу, но пользы не принесла. Если строительство канала финансировалось казной, то ремонт гидротехнических сооружений должен был осуществляться на средства местные. Так, в 1811 году из вологодских губернских доходов на ремонт гидротехнических сооружений было выделено 6000 рублей.

В начале 1812 года выемка земли была окончена, на что было затрачено свыше 125 тысяч рублей. Но прорывы, вызванные разливом вешних вод, еще не были заделаны, а между тем, из-за начавшейся Отечественной войны, работы были вновь приостановлены на неопределенное время.

Фото с сайта https://shoes-web.ru/mestnoe/vremya/komi/

В 1816 году встал вопрос о возобновлении работ на строительстве канала. В район канала для обозрения местности был послан генерал-майор Леонтьев, который, детально изучив положение, пришел к выводу, что канал необходимо закончить. Донесение генерал-майора Леонтьева дало делу благоприятный для канала оборот.

В 1818 году вновь приступили к работам на канале. И в 1822 году канал был сдан в эксплуатацию. На канале находились следующие сооружения: 1) при реке Джуриче однокамерный деревянный шлюз им. св. Николая; 2) на пересечении каналом реки Северной Кельтмы водоспуск им. св. Константина; 3) в 7 верстах от водоспуска однокамерный деревянный шлюз им. св. Александра; 4) от этого шлюза в 2 верстах однокамерный деревянный шлюз им. св. Екатерины.

При этих сооружениях построены были караульные дома, а при северном устье церковь во имя св. великомученицы Екатерины и несколько офицерских домов. Предполагалось открыть при канале больницу и оружейную контору. Уже в 1822 году из вологодских губернских доходов было отпущено на содержание при канале больницы 14120 р. и на содержание оружейной конторы - 3950 р. Данные суммы выделялись на три года. Мы не имеем данных о дальнейшей судьбе больницы при канале. Видимо, позже она была закрыта.

Так закончилась история многотрудного строительства канала. Началась не менее драматическая история его эксплуатации.

Однако канал не оправдал возлагавшихся на него надежд. Как отмечал В. Н. Латкин: «По Северо-Екатериненскому каналу проходило судов с грузами очень мало.

В 1833 году Главное управление путей сообщения, приняв во внимание, что по рекам Северной Кельтме, Южной Кельтме и Джуричу судоходство производится самое незначительное и только при высоких весенних водах, заключило, что Северо-Екатерининский канал не может быть причислен к числу государственных судоходных путей того времени, покуда означенные реки не получат надлежащего искусственного устройства. И поэтому приостановило предполагавшиеся в 1834 году разные устройства по Северо-Екатерининскому каналу и ограничилось необходимыми ремонтными исправлениями.

Еще не все было потеряно. Канал продолжал функционировать, но изменение направления торговли из-за введения в эксплуатацию канала герцога Виртембергского и незначительные размеры судоходства на канале побудили Главное управление путями сообщения в 1837 году передать Северо-Екатерининский канал в гражданское ведомство, не отпуская никаких сумм на его ремонт. Главной причиной было даже не то, что канал соединял мелкие, извилистые лесные речки. В конце концов их можно было привести в судоходное состояние. Смерть канала последовала в результате открытия прямого водного пути с Волги к Петербургу и переключения хлебной торговли на Севере России через Архангельский порт на хлебную торговлю через Петербургский порт.

В. Н. Латкин сам был купцом и в своем дневнике очень верно обрисовал эту главную причину гибели канала. Он писал: «Канал построен с целью – обратить сибирскую торговлю к Беломорскому порту, но она, по естественному ходу вещей, приняла то направление, которое обещая больше выгод, представляло меньше затруднений, а здесь торговля с берегов Камы или из Сибири не могла иметь такого удобного пути, какой открыт по Волге и судоходным системам к С.Петербургу; на бирже его для сбыта произведений представлялись всегда более верные виды, чем на бирже Архангельска, торговля которого, по отдаленности этого порта от портов Европы находится в руках небольшого числа негоциантов. Доставление же корабельных лесов к архангельскому порту с берегов Камы и ее истоков по этому пути производилась медленно и обходилась дорого, что, вероятно, и заставило оставить эти операции, а потому соединение Камы с Вычегдою, посредством Северо-Екатериненского канала не принесло выгоды».

В 40-х годах XIX века канал засоряется, мелеет. Деревянные гидротехнические сооружения ветшают и рушатся, канал превращается в канаву. Однако жители верхневычегодских селений используют его и в это время. Весной отправлялись обычно один или два каюка в Пермскую губернию с травой толокнянкой, которая употреблялась при выделывании кож, обратно везли соль.

Таким образом, водные пути сообщения бассейна Вычегды в первой половине XIX века развивались, хотя и медленно. Транзитная хлебная торговля поволжских и пермских купцов через систему реки Вычегды, направленная к Архангельскому порту, явилась причиной поднятия судоходства по Вычегде и ее притокам, возникновению новых и расцвету существовавших пристаней, строительству в 1786-1822 годах Северо-Екатерининского канала.

Однако перемещение торговых путей на юг, открытие прямого водного пути с Волги к Петербургу способствовало падению роли Вычегды, как транзитного пути для хлебной торговли, что повлекло за собой упадок судоходства, прекращение существования канала, закрытие некоторых пристаней. Это прежде всего касается пристаней Койгородской и Сереговской. Однако несмотря на кризис Вычегда оставалась главной водной артерией Коми края и ее значение во внутренней жизни края постоянно росло.

Река Луза. Ношульская пристань.

Одной из главнейших сплавных рек Коми края явилась Луза. Луза признавалась судоходной начиная с Ношульской пристани. Но только во время прибыли весенних вод, «возвышающих поверхность ее сажени на две». Судоходность Лузы зависела, в основном, от количества выпавшего снега. После зим малоснежных в холодные весны, при недостатке дождей, вода иногда не поднималась до надлежащей высоты, а барки должны идти с малым грузом, и даже случалось, что и вовсе не могли выйти. После же зимы многоснежной и особенно в теплую весну вода быстро поднималась и течение Лузы становилось чрезвычайно быстрым, что также представляло опасность при судоходстве. Несмотря на все препятствия эта сравнительно небольшая лесная река долгое время была важнейшим путем вывоза Поволжского и Вятского хлеба к Архангельскому порту. Еще в начале XVII века на реке Летке «на Вяцком волоку был основан Ляцкой (летский) погост, через который двигались грузы к Ношульской пристани на реке Лузе». В XVIII веке транзитное значение этой пристани еще более усилилось. В 1771 году, по свидетельству академика Лепехина, «с сей пристани отпущено было 70 барок».

Первая половина XIX века принесла дальнейший расцвет Ношульской пристани и поставила реку Лузу в один ряд с важнейшими водными путями Европейского Севера России.

Интересна история развития пристанского хозяйства в Ношуле. В связи с превращением Ношуля в казенный транзитный пункт с 1675 года там стали строить казенные амбары и к 1862 году их было уже 24. В XVIII веке происходило дальнейшее развитие пристани. В первой половине XIX века указывалось, что на пристани «на протяжении двух верст тянутся магазины». В начале 60-х годов XIX века амбары уже занимали 3 версты по обоим берегам реки.

Рядом со складами находились «верфи», где строились суда, на которых сплавляли груз к Архангельску и другим местам. Специально отведенного для постройки судов места не существовало, но, видимо, такие места складывались традиционно, так как постройка судов при Ношульской пристани велась с XVII века. Ежегодно строилось около 150 барок и некоторое количество других судов.

Строительство барок на Ношульской пристани в литературе описано довольно-таки полно. Поэтому мы не будем останавливаться на этом вопросе. Укажем только, что в Ношуле строились в основном барки. Обычные размеры их были такие: длина от 11,5 до 12,5 саж., ширина от 6 до 6,5 саж. и от 18 до 19 четвертей высоты. Иногда строились барки большего размера, достигавшие длины до 14 саженей. Были случаи, что барки строились длиной даже до 16-18 саженей. Грузоподъемность барок колебалась от 22 до 25 тысяч пудов. В единичных случаях доходила до 30 тыс. пудов.

Кроме барок в незначительном количестве строились в Ношуле полубарки и карбасы «зырянской конструкции». Полубарки бывали длиною от 8 до 10 саж., шириною от 4 до 5, высотою 3 аршина. Грузоподъемность полубарки колебалась в зависимости от размера от 12 до 18 тыс. пудов. Карбасы бывали длиною до 10 саж., шириною от 4 до 5 саж., высотою до 3 аршин. Грузоподъемность их достигала до 500 пудов. Таким образом, на Лузе ходили те же суда, что и на Вычегде.

Интересен вопрос о судовладельцах. В основном судовладельцами на Печоре, реках Вычегодской системы и Лузе были купцы. Причем на Печоре владельцами больших судов были чердынские купцы, на Лузе в основном вятские, а на реках Вычегодской системы и иногородние - вятские, пермские, архангельские и местные. Среди судовладельцев бывали дворяне (например, Курочкины - владельцы Кажимских заводов) а также мещане и крестьяне. Видимо, мещане и крестьяне, построив суда, сдавали их в аренду купцам, продавали готовые суда.

Сплав барок по реке Лузе был довольно-таки рискованным делом. Каждый год весной в губернской газете «Вологодские губернские ведомости» публиковались данные о гибели барок при сплаве. В некоторые годы по причине мелководья вообще барки не могли выйти из Ношуля.

Однако, несмотря на убытки, вятские купцы (а именно они были хозяевами на Ношульской пристани) не меняли Ношуль на какой-либо более удобный пункт. Быковская пристань, находившаяся на р. Лузе в двух днях пути от Устюга, не получила развития по той причине, что Ношульская пристань была традиционным перевалочным пунктом транзитной торговли с Архангельском и дорога к ней проходила по обжитой местности.

Количество сплавляемых барок с товарами с Ношуля к Архангельску в конце XVIII - первой половине XIX веков менялось каждый год. Как мы отмечали выше, в 1771 годы с Ношульской пристани было отправлено 70 барок. В начале XIX века усилившаяся торговля хлебопродуктами через Архангельск с европейскими странами способствовала увеличению объема отправляемых грузов с Ношуля. Однако в первой четверти XIX века произошло падение роли Архангельска во внешней торговле и в результате открытия прямого водного пути из Волжского в Невский бассейн к Петербургу. На транзитной торговле через пристани Вычегодского и Лузского бассейнов эта переориентация сказалась сильно, приведя к упадку такие пристани как Усть-Вочевская и Койгородская. Ношульская же пристань быстро оправилась от удара. В конце 30-х - 40-х годах навигация по Лузе с каждым годом более и более увеличивалась, как по количеству грузов, так и по ценности отправляемых товаров.

Наивысшего подъема число судов, сплавляемых с Ношульской пристани, достигло в 1830-м и 1846-1847 годах. В 1830 году было отправлено такое большое количество судов потому, что в это время Голландия и Англия требовали в неограниченном количестве хлеб, сало, лен, пеньку. После 1830 года на протяжении 30-х годов Англия и Голландия не покупали хлеб в Архангельском порту и в то же время, благодаря улучшению работы волжского судоходства, товары с Волги начали поступать в Петербург в тот же год в августе или сентябре. В 20-х же годах товары с Волги зимовали в Рыбинске и поэтому вятские купцы, привозившие те же волжские товары через Ношуль с зимовкой там, почти не испытывали конкуренции Петербурга. В конце 30-х годов по вышеуказанной причине (изменению направления торговых путей) резко сократился подвоз к Ношулю сала и льняного семени, что сказалось на количестве судов, отправляемых к Архангельску. Однако в 40-х годах вновь возрос интерес западноевропейских торговцев к русскому хлебу. Архангельская торговля вновь оживилась, и на середину 40-х годов приходится очередное и последнее повышение количества судов, шедших от Ношуля к Архангельску. В конце 40-50-х годах число барок, выходящих с грузом с Ношульской пристани, стабилизируется около 90-100 судов в год.

Потребности экономического развития страны настоятельно выдвигали необходимость усовершенствования путей сообщения, создания более удобных путей. В связи с этим в конце XVIII – первой половине XIX веков было высказано несколько предложений о соединении бассейна реки Печоры с бассейнами рек Вычегды, Камы и Оби.

В первой половине XIX века возникло несколько предложений соединения Печорского и Обского бассейнов путем прорытия канала между их притоками. Но дальше пожеланий дело не доходило. Эти предложения не вырастали в практические проекты и не могли быть осуществленными.

Сухопутные пути сообщения

Сухопутные пути сообщения в Коми крае делились на летние и зимние. Кроме того, сухопутные пути сообщения подразделялись на почтовые, торговые и большие проселочные дороги, тропы. Летние дороги мало использовались жителями Коми края, так как «в продолжение краткого тамошнего лета, сельские жители почти не имеют времени отрываться от домашнего своего хозяйства, и потому не пользуются вовсе проезжими дорогами...», «... потребность в летних путях здесь весьма ограничена и заключается в тесных пределах административных и почтовых сношений». Большое значение рек как летних путей сообщения, по которым шло значительное количество грузов, подрывало престиж летних сухопутных дорог. Тем более, что дороги, как большие, так и проселочные, почти все совпадали с течением рек. Незначительная роль летних дорог обусловила отсутствие в Коми крае в первой половине XIX века, как и в более ранние времена, колесных повозок. Колесные повозки в Коми крае появляются лишь в 50-х годах XIX века.

Основной сухопутной дорогой, связывающей южную часть Коми края с губернским центром, являлась почтовая дорога от Сольвычегодска через Яренск к Усть-Сысольску. Дорога шла по берегу реки Вычегды, От Сольвычегодска через Яренск до станции Часовской – по правому берегу реки. Около станции Часовской дорога пересекала Вычегду и левым берегом далее шла до Усть-Сысольска. Усть-Сысольск был конечным пунктом почтовой дороги. С конца XVIII века по этой дороге были устроены ямские станции. С 1803 по 1871 число их было неизменно. Станций от Сольвычегодска до Усть-Сысольска, включая конечные пункты, было 14. Расстояние между станциями колебалось от 20 до 30 верст. До 1829 года на каждой станции должно было содержаться по 6 лошадей. В 1829 году было приказано вследствие малого движения по дороге, на каждой станции содержать по 4 лошади. Дорога пересекала большое количество ручьев, речек и рек. Через ручьи и мелкие речки были перекинуты мосты. Через более значительные речки и реки налаживались переправы на лодках и паромах. Состояние дороги оставляло желать лучшего. Весной и осенью она была избита глубокими ямами и колеями от текущей воды. Большие части дороги затапливались вешней водой. Постоянно по дороге встречались крутые спуски и подъемы, которые обессиливали лошадей и путников и иногда становились причиной несчастных случаев.

Фото с сайта https://ador.ru/roads/history.shtml

Составитель военно-статистического обозрения по Вологодской губернии в 1848 году отмечал плохое состояние единственного почтового тракта. Он писал, что «поправка дороги после каждого разлива сопряжена с большими затруднениями: кроме наведения вновь снятых мостов, необходимо еще засыпать глубокие ямы, образованные разливом речек. Сверх того, - отмечал он, - многие мосты на ручьях пришли в ветхость».

Этот почтовый тракт имел большую административную важность в Вологодской губернии, так как посредством его пять уездных городов соединялись с Вологдой. Торговое значение тракта было небольшое. Зимой по льду Вычегды из Усть-Сысольска и Яренска по этому тракту проходили обозы с дичью и небольшим количеством рыбы, преимущественно печорской семги. Данная дорога была единственной почтовой дорогой в крае.

Торгово-почтовый путь, соединяющий Мезень с печорскими селениями, летом шел по рекам и через волоки. Зимой сообщение с Печорой было удобнее. Из города Мезени ехали вверх по льду Мезени до села Вожгорского (302 версты). Далее между реками Мезенью и Печорой проходила зимняя дорога, на которой стояло 9 станций. Каждая станция состояла из избушки и двора, где жили один или два ямщика и содержалась на мирской счет тройка лошадей. Всего дорога от с. Вожгорского до с. Усть-Цилемского протянулась на 235 верст. От города же Мезени до с. Усть-Цильмы зимней дорогой расстояние было 537 верст, что почти на 300 верст было короче летнего пути.

В Ижму и Пустоозеро из Усть-Цильмы зимой ездили по льду рек Печоры и Ижмы. Кроме вышеописанной дороги из г. Мезени в Усть-Цильму существовала дорога из г. Мезени в Пустоозеро, которая шла через д. Семжу, лежащую у устья р. Мезени в Белое море, потом «мимо самоедских церквей на р. Неси, в Канинской тундре и на р. Пеше в Тиманской тундре и далее через д. Великовисочную на р. Печоре». Дороги эти были временные, зимние. Они прокладывались осенью.

Э. Гофман описывает процесс прокладывания дороги. «Дорогу через болота обыкновенно прокладывают следующим образом. Перегоняют сперва через болота стадо оленей, которые так притопчут мох, что сверху него выступит вода и снег по всему следу исчезнет; если после этого дорогу схватит мороз, то она превращается в твердую ледяную массу...». По таким дорогам в основном следовали многочисленные обозы жителей Печорского края на ярмарки.

В южной части Коми края (Яренском и Усть-Сысольском уездах) существовали кроме почтового тракта, который был и торговой дорогой, грунтовые торговые и большие проселочные дороги. Главными из них были дороги: Усть-Сысольск – Орлов (Вятской губернии) и Усть-Сысольск – Лальск. Дорога Усть-Сысольск – Орлов шла левым берегом реки Сысолы. От д. Ентальской (с. Кибра) она 37 верст шла волоком в долину реки Лузы до д. Занульской. Дальше направлялась долиной р. Лузы, пересекая ее четыре раза до Ношуля. От Ношуля существовала старая дорога в Вятскую губернию. От Ношуля до д. Черемуховки Вятской губернии дорога шла лесом, после Черемуховки поворачивала на с. Березовское и далее шла к г. Орлову. На дороге было построено большое количество мостов и были устроены переправы через реки.

И если по части ее, пролегающей в Усть-Сысольском уезде, худо-бедно можно было ездить и летом, то вятская часть дороги становилась проезжей только с наступлением зимы.

Дорога Усть-Сысольск – Лальск отходила от вышеописанной дороги при д. Занульской. Шла по правому берегу Лузы. У Благовещенского погоста переходила на левый берег р. Лузы. На дороге были устроены две переправы через р. Лузу. Кроме переправ было на дороге сооружено несколько мостов. Эта дорога служила для прямого сообщения Усть-Сысольска с Устюгом. Она на 50 верст была короче почтового тракта. Однако, ею пользовались не очень часто.

По долине р. Сысолы проходила еще одна торговая дорога, соединявшая через село Гриву и Кажимский завод г. Усть-Сысольск с г. Кай Вятской губернии.

Через южную часть Коми края пролегал торговый путь, связывавший г. Лальск с г. Каем Вятской губернии. Он шел от Лальска через Лойму (45 в.), Объячево (50 в.), Койгородок (85 в.), Кажимский завод (33 в.), г. Кай (100 в.). Данная дорога функционировала в основном зимой. Служила дня проезда устюжских торговцев на Ирбитскую ярмарку и для перевозки Кажимского железа зимним путем на Койгородскую пристань.

Зимняя дорога с р. Сысолы на р. Кобру, впадающую в Вятку служила для перевозки железа из Кажимского и Нючпасского заводов на Кобринскую пристань. Дорога шла от Вадорского селения 60-верстным волоком до д. Кобры.

Еще один зимник связывал Корткерос с Нючпасским заводом. Путь проходил по левому берегу р .Локчима до д. Лопыдинской, от которой волоком 60 верст шел до Нючпасского завода. Общая протяженность его составляла 150 верст. По этой дороге крестьяне шли на работы на Нючпасский завод.

Важное в административном и торговом отношениях сообщение производилось между г. Усть-Сысольском и верхневычегодскими селениями. Позже эта дорога была проведена до Троицко-Печорска. Дорога от Усть-Сысольска шла до с. Керчомского. Выше по Вычегде в летнее время ехали на лодках или верхом до с. Мыелдинского. Оттуда на Печору приезжали на лодках по Мылвам (описано выше). В зимнее время путь этот значительно сокращался. От с. Усть-Кулом ехали через с. Пожег в Помоздино. Оттуда дорога шла волоком вверх по Вычегде и по левому берегу р. Сойвы на 137 верст до погоста Троицко-Печорского. На волоке, между Помоздином и Троицко-Печорском были устроены три избы для отдыха проезжающих. Этот зимний путь проходил через широкие болотистые пространства и поэтому не представлял возможности к движению в летнее время. Летом им пользовалось незначительное число людей.

В 1859 году была проложена дорога на Троицко-Печорск протяжением в 140 верст. Эта дорога связала вычегодские селения с верхнепечорскими.

Удора была наиболее труднодостижимым местом от уездного центра. Чтобы попасть из Яренска на Удору, надо было ехать по рекам Вычегде, Выми, Пожегу, потом волоком на р. Ирву и по ней и Мезени можно было попасть в любой населенный пункт на Удоре. Кроме того, что проезд занимал много времени (около 2-х недель), неудобство заключалось в передвижении по маленьким лесным речкам. Зимой ехали по льду.

На наиболее значительных дорогах, торговых и проселочных, были организованы «обывательские» станции для провоза пассажиров. У нас нет данных о количестве станций в Яренском уезде, но относительно Усть-Сысольского уезда мы можем сказать, что тут в 50-х годах существовала сеть этих станций. Всего в 1856 году в Усть-Сысольском уезде было 42 станции. Эти станции надо отличать от почтовых станций на почтовой дороге. Данные станции отдавались с торгов желающим, и за проезд пассажиров деньги получал содержатель станции, а не государство.

Все дороги ремонтировались силами местного крестьянства, которое обязано было выполнять т. н. «дорожную повинность». Раскладка повинности была довольно простой. Бралась длина дороги и число ревизских душ, живших в волостях, прилегающих к дороге. Вычислялось количество саженей на одну ревизскую душу. И крестьяне должны были отремонтировать «свои» сажени. Инструмент у крестьян должен быть свой, лес выдавала казна бесплатно. Обычно на исполнении этой повинности было занято много народу. Так в 1856 году в Яренском уезде было выставлено 7280 человек, в Усть-Сысольском - 19712 человек. Тяжесть повинности состояла в том, что крестьян летом отрывали на 2-3 дня от домашнего хозяйства, и кроме того, были волости и общества, которые отстояли от дороги, исправлять которую приходилось силами их крестьян, на 20-40 верст. Тяжесть повинности вызывала протесты крестьян, жалобы. Однако крепостническое правительство ничего не делало для облегчения участи крестьян.

Таким образом, в конце XVIII - первой половине XIX веков система путей сообщения Коми края претерпевает незначительные изменения. Основными путями, как и в XVIII веке, остаются реки. Каких-либо улучшений условий судоходства на них не производилось, что вело к гибели судов, людей и грузов. И если на Печоре судоходство было как сплавное, так и взводное, то в Вычегодском бассейне и на р. Лузе доминировало сплавное судоходство.

Строительство и ввод в эксплуатацию Северо-Екатерининского канала не привели к переориентации транзитного движения хлебных грузов. Основной сплавной рекой для них продолжала оставаться Луза.

Пристанское хозяйство развивалось на Печоре и Лузе. В Вычегодском же бассейне основные пристани, после короткого периода взлета и расширения, в связи со снижением объема перевозок к середине XIX века переживали период застоя, а некоторые (Усть-Вочевская) и упадка.

Сухопутные пути также остались без значительных изменений. В это время в крае была проложена лишь одна дорога, соединяющая верхневычегодские селения с верхнепечорскими.

Дороги в крае оставались неблагоустроенными, запущенными, малоудобными для перевозки товаров. Весной и осенью, а также после проливных дождей дороги приходили в совершенно непригодное состояние. Они очень слабо удовлетворяли нужды и потребности края.

Пути и средства сообщения в 60-90-е годы XIX века

В 60-90-е годы XIX века на территории Коми края в связи с отсутствием шоссейных и железных дорог сообщение между населенными пунктами продолжало осуществляться по грунтовым дорогам и судоходным рекам, среди которых главную роль играли Вычегда и Печора с их притоками.

Наряду с устроенными грунтовыми дорогами, наиболее удобными для проезда зимой, для гужевого сообщения немаловажное значение имели «зимники», проложенные по замерзшим рекам и болотам.

Для перевозки товарных грузов использовались торговые и проселочные дороги (грунтовые и «зимники»), а также почтовые тракты.

Среди старых торговых свое значение сохраняли дороги: Вятский торговый тракт, соединявший Усть-Сысольск с Вяткой, проходивший через села Визинга, Занулье, Объячево, Ношуль; Лальский торговый тракт (от села Занулье до г.Лальска Велико-Устюжского уезда); Вычегодско-Печорский торговый тракт (от Усть-Сысольска до с. Троицко-Печорска Усть-Сысольского уезда); торговые «зимники» – от с. Кажим до г. Кай Вятской губернии, от с. Канава Усть-Сысольского уезда до г. Чердынь Пермской губернии, от с. Усть-Цильма Печорского уезда до с. Вожгоры Мезенского уезда Архангельской губернии. Определенную роль в торговых перевозках продолжал играть почтовый тракт Усть-Сысольск – Яренск – Сольвычегодск – Великий Устюг – Тотьма – Кадников – Вологда.

Почтовая станция к Большеписогорам Мезенского уезда.

Фото из коллекции А. С. Сидорова с сайта https://ador.ru/roads/history.shtml

Для жителей Печорского края важное значение сохраняло водно-гужевое сообщение между Печорским и Камским бассейнами через Якшинскую пристань, остававшуюся главным складочным и перевалочным пунктам для товаров, идущих из Чердыни на Печору и обратно.

По грунтовым и зимним дорогам грузы везли на конных подводах и оленьих упряжках, по рекам до появления пароходов на небольших сплавных парусных и весельных судах: барках, полубарках, павозках, каюках, жиганах, карбасах, шнягах и пр.

Между тем нужды хозяйственного развития и постепенное вовлечение Коми края в экономическую систему пореформенной капиталистической России требовали усовершенствования как путей сообщения, так и средств передвижения.

Мысли об освоении природных богатств Европейского Севера России, в т. ч. Коми края, о необходимости развития там парового транспорта и создания благоустроенных путей сообщения, связывающих его с другими регионами, все больше занимали умы как представителей правительства, так и частных предпринимателей. В донесении министру внутренних дел архангельский губернатор А. П. Энгельгардт писал: «Печорскому краю не достает, как и вообще всему северу России, удобных путей сообщения, быстроты сношений, приноровленных к современным требованиям торговли».

Уроженец Усть-Сысольска купец В. Н. Латкин в 1859 году создал Печорское лесное товарищество, организовавшее вывоз печорской лиственницы в Лондон на зафрахтованных английских кораблях. В 1864 году товарищество приобрело в Твери пароход, на котором управляющий его делами инженер Н. Олейников обследовал фарватер и устье Печоры и обосновал возможность открытия здесь порта. Однако финансовые дела товарищества вскоре расстроились, его организатор В. Н. Латкин был объявлен несостоятельным должником, и товарищество перестало существовать.

В 1867 году один из бывших членов Печорского лесного товарищества красноярский купец первой гильдии М. К. Сидоров на построенном в устье Печоры корабле «Ломоносов» доставил в Кронштадт 10 тысяч куб. футов печорской лиственницы и таким образом открыл прямое морское сообщение между Печорой и Невой. «Это был первый корабль, который пришел с Печоры в финские воды», – вспоминал впоследствии сам Сидоров. В сентябре 1869 года корабль «Ломоносов» отправился с печорскими продуктами в Шотландию. На Печоре М. К. Сидоров построил еще одно морское судно «Доблестный генерал Дмитриев», спущенное на воду 5 мая 1869 года.

Однако начало постоянному пароходному движению по Печоре положили торговцы из Чердыни и Чердынского уезда Пермской губернии, которым пароходы были нужны для буксировки барж с товарами. Первым в 1881 году пустил по Печоре буксирный пароход торгующий чердынский крестьянин И. А. Суслов, за что получил золотую медаль от «Общества содействия русской промышленности и торговле». По его инициативе был также расчищен затруднявший плавание по Печоре порог, находившийся на 44-й версте от Якшинской пристани.

Летом 1866 года по Печоре от Якши до с. Куя ходили 3 буксирных, колесных, с деревянными корпусами парохода. 2 из них («Городок», мощностью в 25 л. с., и «Печорец», мощностью в 40 л. с.) принадлежали И. А. Суслову, третий - чердынскому купцу М. В. Черных. Пароходы буксировали баржи с грузами, принадлежавшими их владельцам и торговцам, с которыми пароходовладельцы заключали выгодные сделки. Трудность водно-гужевого сообщения между Чердынью и Печорским краем вызвала создание в заинтересованных торгово-промышленных кругах многочисленных проектов улучшения этого пути и оживленное обсуждение их в периодической печати.

Торгующий крестьянин Суслов в начале 80-х годов представил проект строительства переносной железной дороги системы Дековиля, протяженностью 30 верст, между Сусловской (на реке Березовке) и Якшинской пристанями. Он подсчитал, что при бесплатном отпуске правительством леса верста этой дороги обойдется не дороже 10 тысяч рублей.

Подобную же железную дорогу предлагал построить инженер А. Великанов, исследовавший летом 1886 года по поручению правления Казанского округа путей сообщения водный торговый путь между Камой и Печорой. Одни из представлявшихся в правительственные органы проекты были нереальными, осуществление других требовало больших капитальных вложений. В Чердынском земском собрании в 70-90-е годы не раз обсуждался вопрос об устройстве летней грунтовой дороги между Чердынью и Якшинской пристанью, но всякий раз дело останавливалось из-за отсутствия денег. Осуществляя программу улучшения водных путей и благоустройства коммерческих портов, в основном в центре и на юге России, правительство, заинтересованное в экспорте сельскохозяйственных продуктов и древесины, вынуждено было сделать кое-что в этом плане и для севера. В 70-80-е годы было составлено подробное описание и рекогносцировка ряда рек, в том числе Северной Двины и Печоры. В конце 80-х – 90-е годы были проведены работы по углублению и устройству фарватера в устье Северной Двины, что открыло доступ большим морским судам в Архангельский порт, грузооборот которого должен был увеличиться в связи с предстоящим открытием движения по Вологодско-Архангельской и Пермь-Котласской железным дорогам.

Летом 1894 года Морское министерство направило в устье Печоры военный крейсер «Вестник» и транспорт «Бакан», которые провели здесь гидрографические работы. В результате была доказана доступность устья Печоры для морских судов на протяжении 120 верст вплоть до с. Куя и, следовательно, возможность учреждения пароходного движения по Северному Ледовитому океану от Архангельска до Печоры. После этих исследований архангельский губернатор А. П. Энгельгардт вошел к министру финансов О. Ю. Витте с ходатайством об учреждении регулярного, содержащегося на правительственную субсидию, пароходного сообщения по Печоре, а также между ее устьем и Архангельском.

После Высочайше утвержденного 8 мая 1895 года положения Государственного Совета об учреждении на Печоре регулярного, субсидируемого правительством пароходства контракт на его содержание на 1895-1896 годы был подписан с чердынским купцом М. В. Черных. За период с 17 мая по 22 сентября 1895 года два его колесных парохода («Александр», мощностью 38 л. с., и «Михаил», мощностью 30 л. с.) сделали по Печоре между Куей и Щугором (на расстоянии около 1 тысячи верст) 7 рейсов с заходом в реки Ижма и Уса. Они перевезли 24 тысячи пудов разного груза и 157 пассажиров. В навигацию 1896 года пароходы М. В. Черных, сделав 8 рейсов, доставили 17,8 тысяч пудов груза и 308 пассажиров.

Пароход, подплывающий к Усть-Сысольску

Фото с сайта http://www.tribuna.nad.ru/neispovedimy-transportnye-puti-pervye-paroxody-silno-perepugali-zhitelej-komi-kraya/

В январе 1897 года содержание печорского регулярного пароходства на 12 лет по рекомендации губернатора А. П. Энгельгардта было передано состоятельному лальскому купцу С. Н. Норицыну, уже 30 лет проживающему в Ижме. Имея 2 колесных парохода («Ижму», мощностью 30 л. с., и «Печору», мощностью 45 л. с.) и получая за каждый рейс правительственную субсидию в 1250 рублей, С. Н. Норицын обязался каждую навигацию делать по 8-10 почтовопассажирских рейсов между Куей и Усть-Кожвой (на расстоянии 700 верст). В 1897 году его пароходы перевезли 2,8 тысячи пудов груза и 943 пассажира, в 1898 году соответственно – 6,5 тысяч и 1,2 тысячи. В это же время по Печоре наряду с пароходами С. Н. Норицына ходили непаровые суда и 5 буксирных пароходов, принадлежавших чердынским торговцам. Последние в навигацию 1898 года доставили 182,9 тысяч пудов груза. Основными пароходными пристанями на Печоре были Куя, Тельвисочное, Оксино, Пылемская, Великовисочное, Абрамово, Бугаево, Усть-Цильма, Усть-Кожва, Щельяюр, Няшабож, Кычкар, Мутный Материк, Просканская, Усть-Уса, Усть-Лыжа, Аранец, Щугор, Троицко-Печорск, Якша. В половодье пароходы из Печоры заходили в р. Ижму до деревни Порожек, на расстояние 235 верст, и в реку Усу до сел Усть-Колва и Болбан, на расстояние соответственно 20 и 230 верст.

С 1895 года правительство учредило также регулярное морское пароходное сообщение между устьем Печоры (селом Куя) и Архангельском. Контракт на его содержание в 1895-1896 годах был заключен с иркутским купцом первой гильдии А. М. Сибиряковым. Его пароход «Норденшельд», приспособленный к плаванию в северных морях, за навигацию (с 8 июля по 2 сентября) 1895 года совершил между Куей и Архангельском 3 рейса и перевез 30 тысяч пудов груза и 35 пассажиров, в 1896 году - 2 рейса, доставив 20,4 тысяч пудов груза и 112 пассажиров.

С 1897 года на 12 лет содержание морского пароходства было передано акционерному обществу «Товарищество Архангельско-Мурманского срочного пароходства». Два почтово-пассажирских парохода этого общества, сделав в 1897 году 3 рейса, перевезли 20,4 тысяч пудов груза и 229 пассажиров; в 1898 году - 5 рейсов, с заходом на о. Колгуев и Югорский Шар (до с. Хабарово), доставив 72,9 тысяч пудов груза и 270 пассажиров.

В рассматриваемый период пароходы появились и на Вычегде. Сначала, с 1858 года, открылись регулярные пароходные рейсы по Северной Двине между Великим Устюгом и Архангельском. Их делали суда Северо-Двинского пароходного общества, одним из учредителей которого был пароходовладелец из Вятки Ф. В. Булычев, выражавший интересы вятского купечества, вывозившего по Северной Двине в Архангельский порт сельскохозяйственное сырье.

В 80-е годы по Северной Двине между Великим Устюгом и Архангельском с заходом в Вычегду до Усть-Сысольска ходил буксиро-пассажирский пароход, построенный в 1884 году в г. Тотьма Вологодской губернии и принадлежавший усть-сысольскому купцу второй гильдии А. М. Забоеву, а также 3 буксиро-пассажирских парохода («Ф.Булычев», «Десятинный», «Сухона») архангельского купца, владельца Сереговского солеваренного завода А. В. Булычева. Его пароходы заходили в р. Вымь до Серегова.

По сведениям статистического отдела Министерства путей сообщения, в 1897 году от Архангельска по Северной Двине и далее по Вычегде до Усть-Сысольска регулярные рейсы совершали 2 парохода. Один, «Вымичанин», деревянный, колесный, буксирный товаро-пассажирский пароход, мощностью 15 л. с., принадлежал торгующему крестьянину д. Козловской Турьинской волости Яренского уезда П. Н. Козлову. Другой, «Соколик», железный, колесный, буксирный товаро-пассажирский пароход, мощностью 40 л. с., принадлежал купцу А. Е. Корельскому. В навигацию 1897 года до Усть-Сысольска по Вычегде доходил также буксиропассажирский пароход «Лальск», совершавший рейсы между Великим Устюгом и Лальском по рекам Югу и Лузе и принадлежавший лальскому купцу И. Е. Шестакову.

В 1900 году, по данным того же отдела Министерства путей сообщения, от Архангельска по Северной Двине и дальше по Вычегде до Яренска ходили 9 пароходов, до Усть-Сысольска – 8. Все они были буксирными, товаро-пассажирскими и принадлежали частным лицам (торговцам из Архангельска, Велико-Устюжского, Яренского и других уездов), нуждавшимся в быстрой и дешевой доставке своих товарных грузов из мест покупки к местам сбыта.

Пароходное движение по Печоре и Вычегде способствовало расширению и установлению более постоянных торговых связей Коми края с промышленными и торговыми центрами России. Первыми пароходовладельцами были представители иногородней и местной буржуазии (купцы и торгующие крестьяне), то есть лица, заинтересованные в росте своих торговых оборотов и прибыли, а, следовательно, совершенствовании средств перевозки своих товаров.

В усовершенствование сухопутного сообщения определенный вклад в 70-90 годы внесли Усть-Сысольское и Яренское уездные земства, в компетенцию которых входило содействие развитию торговли, содержание в порядке дорог и находящихся на них сооружений, а также устройство новых дорог. В состав гласных земских учреждений входили представители местной торговой буржуазии. Однако правовые и финансовые возможности уездных земств были сильно ограничены. Их деятельность зависела от местной и губернской администрации. Финансы, которыми они располагали, получая их путем сбора с населения земского налога, были невелики. В результате на содержание и строительство дорог денег выделялось мало. Так, Яренское земство в 1884 году ассигновало на эти цели 2 тысячи рублей, или 5,8% всех годовых ассигнований; в 1889 году – 1,8 тыс. рублей (3,5 %); в 1897 году - 5,5 тыс. рублей (5,4 %).

И все же уездные земства проложили несколько проселочных дорог, в частности в Усть-Сысольском уезде дорогу от с. Керчомья до д. Донской (длиной 12 верст), от с. Усть-Кулом до д. Носимской (2,5 верст) и др.

Яренская уездная земская управа после многолетнего ходатайства добилась разрешения на строительство грунтовой дороги между вычегодскими волостями и Удорским краем, наиболее труднодоступным районом Яренского уезда. Сообщение с ним осуществлялось зимой по «зимнику», проходившему через Косланскую волость, летом – по рекам. Строительство дороги (протяженностью в 135 верст) от д. Шежамской (Айкинская волость) до д. Бутканской (Косланская волость) было завершено в 1891 году.

Дорога обошлась Яренскому земству в 21,2 тыс. рублей. Вологодское губернское земство на ее строительство из запасного капитала выделило лишь 3 тыс. рублей.

В начале 90-х годов для административных надобностей правительство приступило к строительству грунтовой дороги от с. Койнас (на р. Мезень) до с. Усть-Цильма (на р. Печора), протяженностью в 249,5 верст. Строительство завершилось в 1894 году. На территории Печорского уезда это была первая грунтовая дорога. На ней было устроено 10 земских станций (5 – на территории Мезенского уезда, 5 – в Печорском). Вдоль дороги протянули телеграфную линию, соединив Печорский уезд с общей телеграфной сетью России. Дорога имела и торговое значение, поскольку связала Печорский уезд с важными торговыми центрами Европейского Севера - Мезенью и Архангельском.

В 1888 году на средства иркутского купца первой гильдии А. М. Сибирякова, стремившегося через устье Печоры вывозить из Сибири за границу разное сырье, было закончено устройство торговой зимней дороги. Она начиналась у д. Ляпин (на одноименном притоке р. Сосвы, впадающей в Обь) в Тобольской губернии и шла до с. Усть-Щугор на р. Щугор, притоке Печоры. Протяженность дороги составляла 180 верст. Движение по ней осуществлялось с начала ноября до 20-х чисел марта.

Источник:

Мацук М. А. Торговля и пути сообщения в Коми крае в ХIХ веке / Мацук М. А., Шаньгина В. В. – Сыктывкар, 1996. – С. 19-48; 133-141.

.

Пищевая промышленность в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

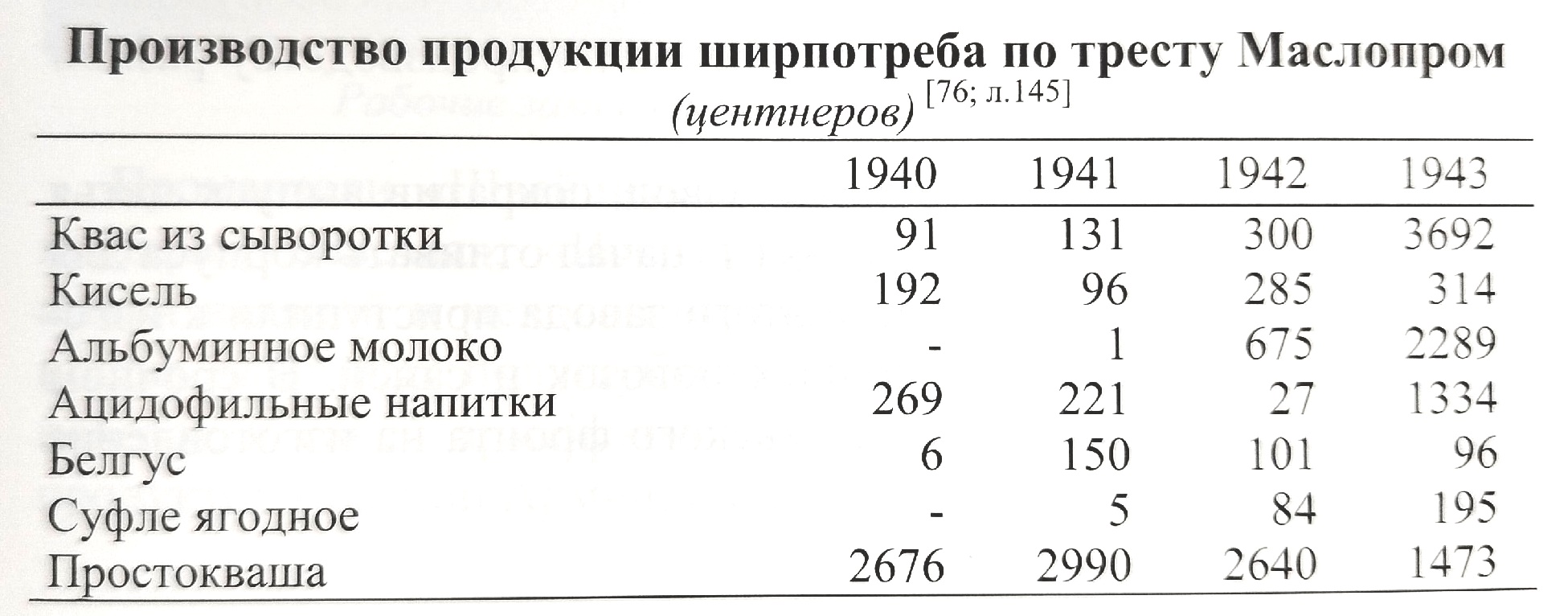

В 1942 году при Совнаркоме Коми АССР было создано Управление пищевой промышленности, которое возглавило работу по организации в районах пищевых комбинатов.

В 1943 году году были организованы райпищекомбинаты в 3 районах: Удорском, Летском, Усть-Куломском.

В 1944 году созданы районные пищевые комбинаты в Железнодорожном, Кожвинском и Усть-Вымском районах. Были организованы предприятия мясоширпотреба в Кослане, цехи молокоширпотреба – в Глотове, Важгорте и Ертоме, грибо-ягодное предприятие в Ертоме.

Если до войны пищевая промышленность выпускала только муку, крахмал и консервы, то на 1 июля 1944 года – более 40 видов пищевых продуктов. Валовая продукция по районным предприятиям Управления пищевой промышленности выросла с 66 тысяч рублей в 1940 году до 533 тысяч в 1943 году – в 8 раз.

Резка лапши на горпищекомбинате. Работницы слушают сводку информбюро

Из книги: Сыктывкар в прошлом и настоящем : исторические очерки / авторский коллектив: Жеребцов И. Л. (руководитель), Азаров О. И., Колегов Б. Р. [и др.]. - Сыктывкар : [б. и.], 2020. - 663 с.

В годы войны был введен в эксплуатацию Сыктывкарский горпищекомбинат и пивоваренный завод. Расширилась сеть мясомолочных предприятий, заново было организовано производство макаронных, кондитерских изделий, изготовление кофе из диких лесных плодов. Повсеместно проводилась заготовка и переработка дикорастущих плодов, выпускались продукты переработки огородных культур, лесных ягод, грибов, конфеты, пряники.

В 1945 году пищевая промышленность была представлена хлебокомбинатом, консервным, крахмальным, пивоваренным заводами, горпищекомбинатом и 9 райпищекомбинатами.

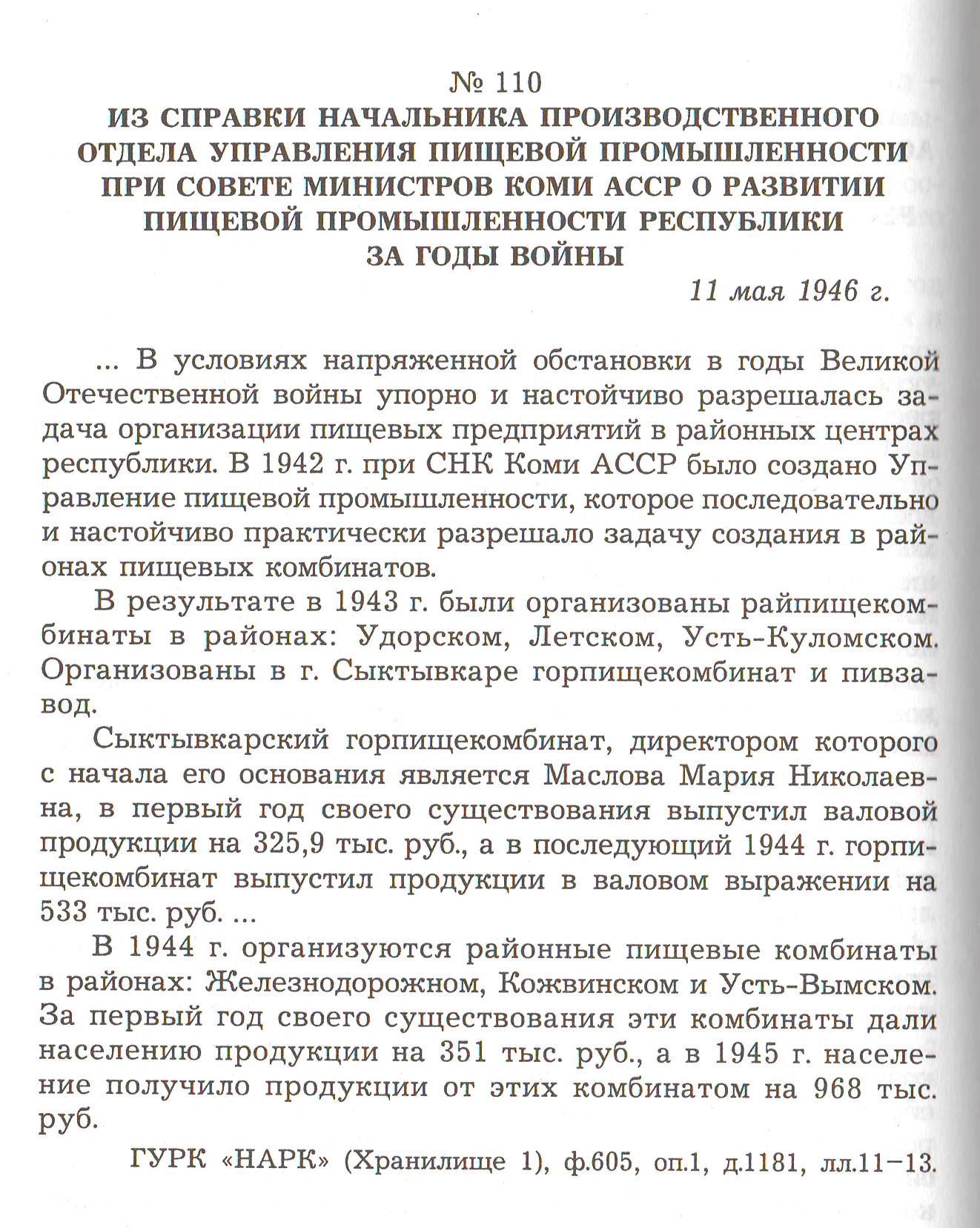

До войны пищевая промышленность не имела ни подсобного хозяйства, ни собственной сырьевой базы. После 1941 года каждое предприятие должно было создавать себе собственную сырьевую сельскохозяйственную базу.

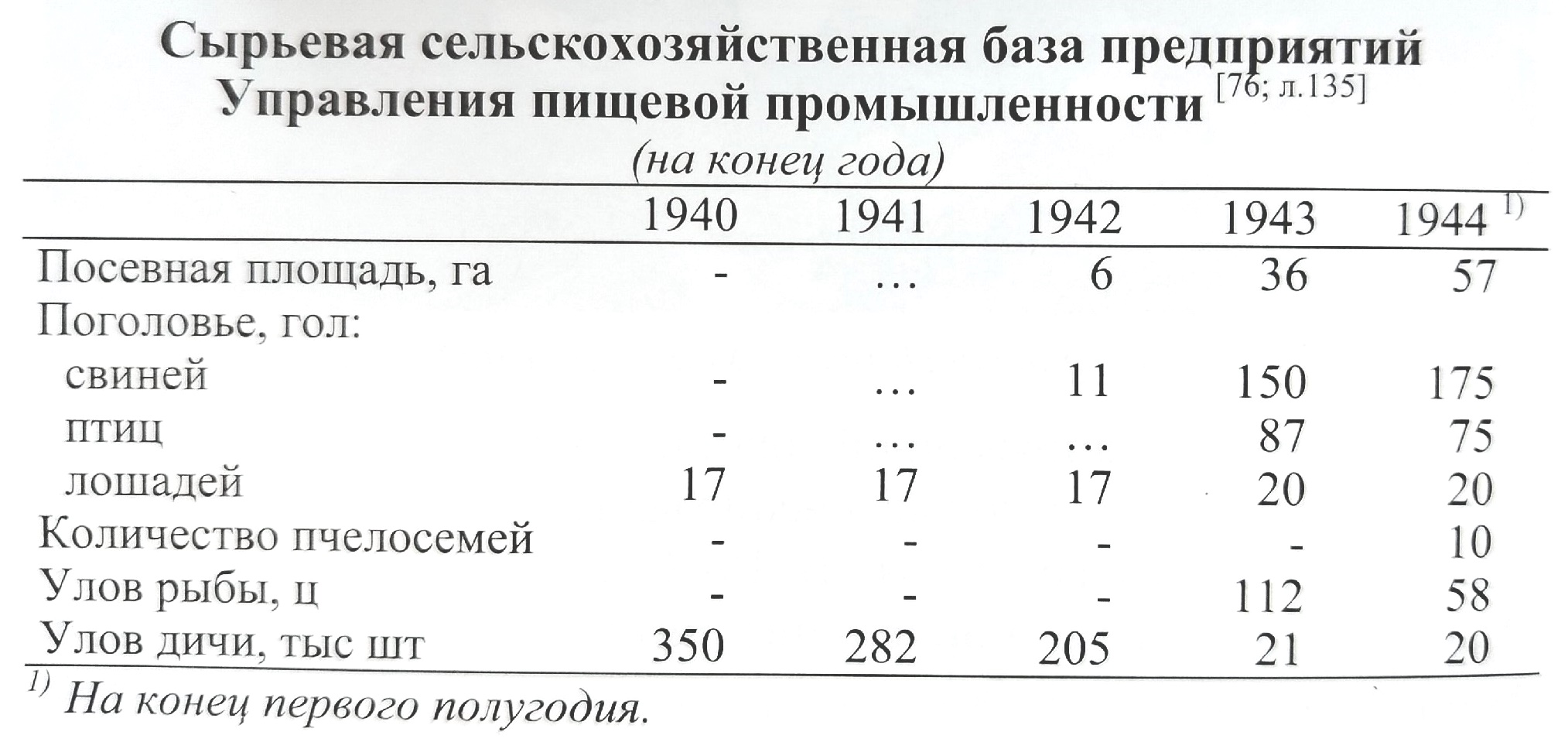

Мясокомбинат выполнял свою основную задачу по забою скота и выработке колбасных изделий. Одновременно он занимался производством продукции ширпотреба на базе мясных отходов, который реализовывался в основном через столовые общественного питания Сыктывкара.

В 1940 году из продукции ширпотреба производили только пельмени и мясные пирожки. За 3 года войны освоили 7 видов разной продукции, а валовый выпуск продукции ширпотреба Мясокомбината увеличился в 13 раз.

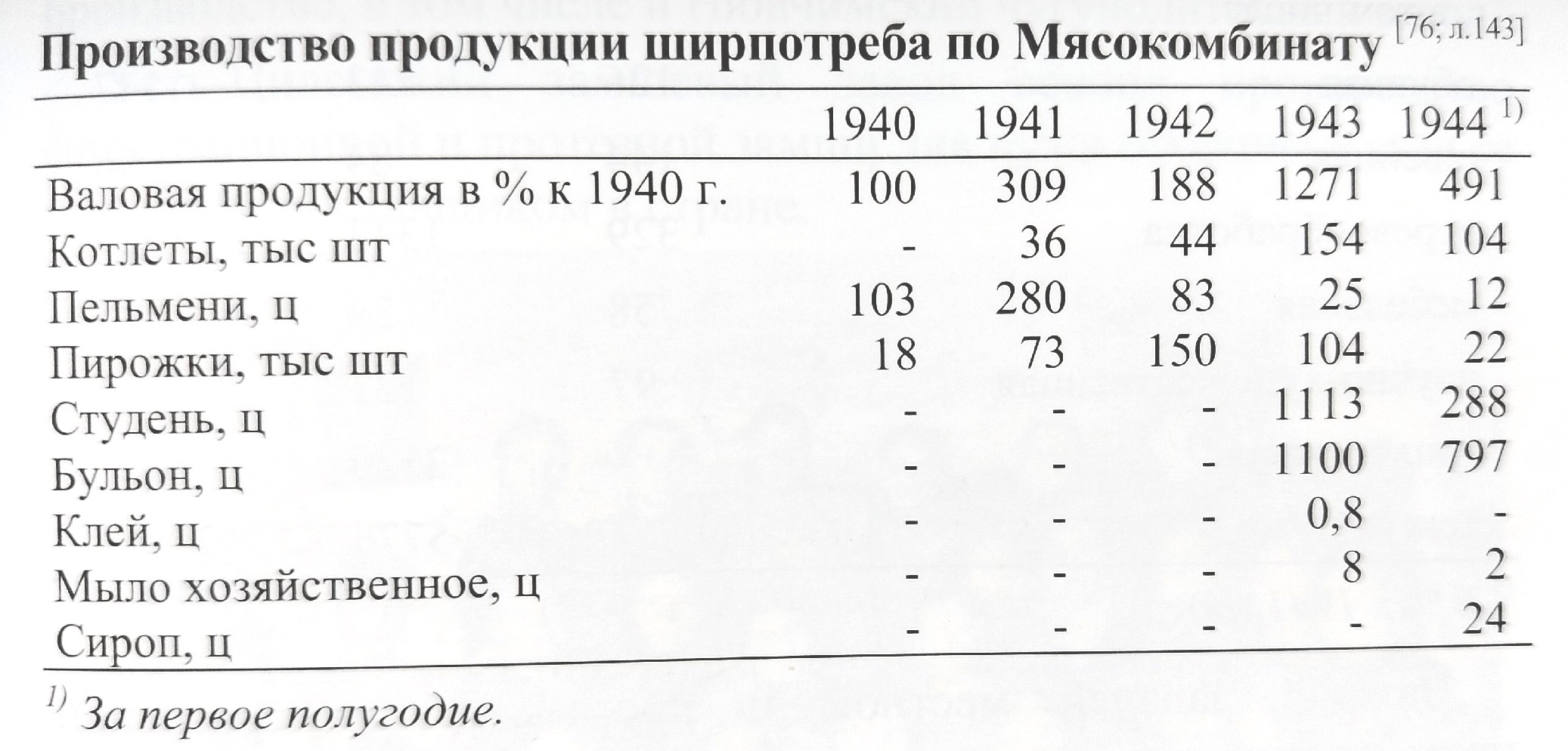

За время войны системой Маслопрома освоено 5 видов новых производств. Среди них: альбуминное молоко, сухой творог, суфле овощное, суфле ягодное. Многие заводы вырабатывали мороженое-суфле, где в качестве сырья использовались ягоды (брусника. Клюква, черника). Для фронта производили сушку картофеля.

.

Источники: