Крещенская ярмарка

Самая крупная по размерам оборотов ярмарка Коми края действовала на Удоре в селе Важгорт. Она с середины ХIX века проходила ежегодно с 6 по 18 января.

Ярмарка располагалась на удобном торговом пути, связывающем Печорский край с Пинегой, крупным торговым центром Поморья, куда на Никольскую ярмарку стекалась значительная часть продуктов оленеводства и пушнины Печорского края. Именно это способствовало формированию Важгортской ярмарки как наиболее значительной не только в уезде, но и во всей губернии, куда во все возрастающем количестве начинают поступать продукты животноводства и рыбных промыслов из Припечорских волостей. Важгортская ярмарка способствовала быстрому вводу в торговый оборот продукции обширного Печорского края, Удоры и других районов Коми края. В «Экономических примечаниях к генеральному межеванию» (конец XVIII века) указывалось, что на Важгортскую ярмарку «съезжаются купцы из разных городов с разными мелочными крестьянскими товарами и из разных волостей крестьяне и самоеды с оленями и печорской семгой для продажи купцам».

Важгорт. Картина Владимира Стожарова

На эту ярмарку приезжали устюжские, архангельские, сольвычегодские, красноборские, мезенские купцы и крестьяне. Цель ярмарки заключалась в мобилизации продуктов крестьянского хозяйства и рыбных промыслов северной части Коми края. Так, в 1844 году, обычном году для этой ярмарки, привоз рыбы, продуктов животноводства, охоты и крестьянских промыслов составил 58,6 % от общего привоза, а доля местных товаров среди проданных на ярмарке составила 82,6 %. Такое явление было типично для Важгортской Крещенской ярмарки.

На ярмарку приезжали купцы из Ижмы, Устюга, Яренска, Сольвычегодска, Вологды, Усть-Сысольска и других городов. Сюда они привозили товары для крестьян: печорскую сельдь, ижемские пимы и малицы, мануфактуру. Приезжали сюда и ненцы. Они во время ярмарки жили в чумах в ближайшем лесу. Ненцы покупали хлеб, сахар, а богатые – пряники, водку и другие наиболее дорогие товары. Продукция ижемцев - оленье мясо, шкуры, рога, замша - в больших количествах отвозились на ярмарку в село Важгортское.

Важгорт. Картина Владимира Стожарова

Местное население сбывало на ярмарке масло, мясо, холст, а приезжие купцы из Петербурга, Москвы, Архангельска закупали пушнину. Товары, нужные охотникам, продавали скупщики, а брали взамен меха. Купец оценивал товар удорцев на несколько процентов ниже курса ярморочного. А потом цены на них они поднимали до баснословной величины. Охотники вынуждены были свою добычу продавать на любых условиях, потому что негде было сбывать им пушнину. И это очень их разоряло.

На ярмарку также приезжали цыгане. В конце села они меняли лошадей.

Ассортимент товаров, привозимых на эту ярмарку был широк. Иногородние купцы везли хлеб, который закупался местными жителями, кожевенный товар, железные изделия, медную посуду, красный и мелочной товар; шелковые, шерстяные, бумажные ткани и изделия из них, сукна разных сортов, льняные и пеньковые изделия, табак, фарфоровую и стеклянную посуду, фрукты и бакалейные товары, олово, свинец, сахар, кофе, чай. Крестьяне продавали холст, сукна, кожи сырые, сало, масло, пушнину, соленую рыбу: семгу, сигов, лоховину, хариусов, нельму, осетрину, белую рыбицу, пелядь, птиц разного рода, оленью шерсть, пригоняли на продажу лошадей.

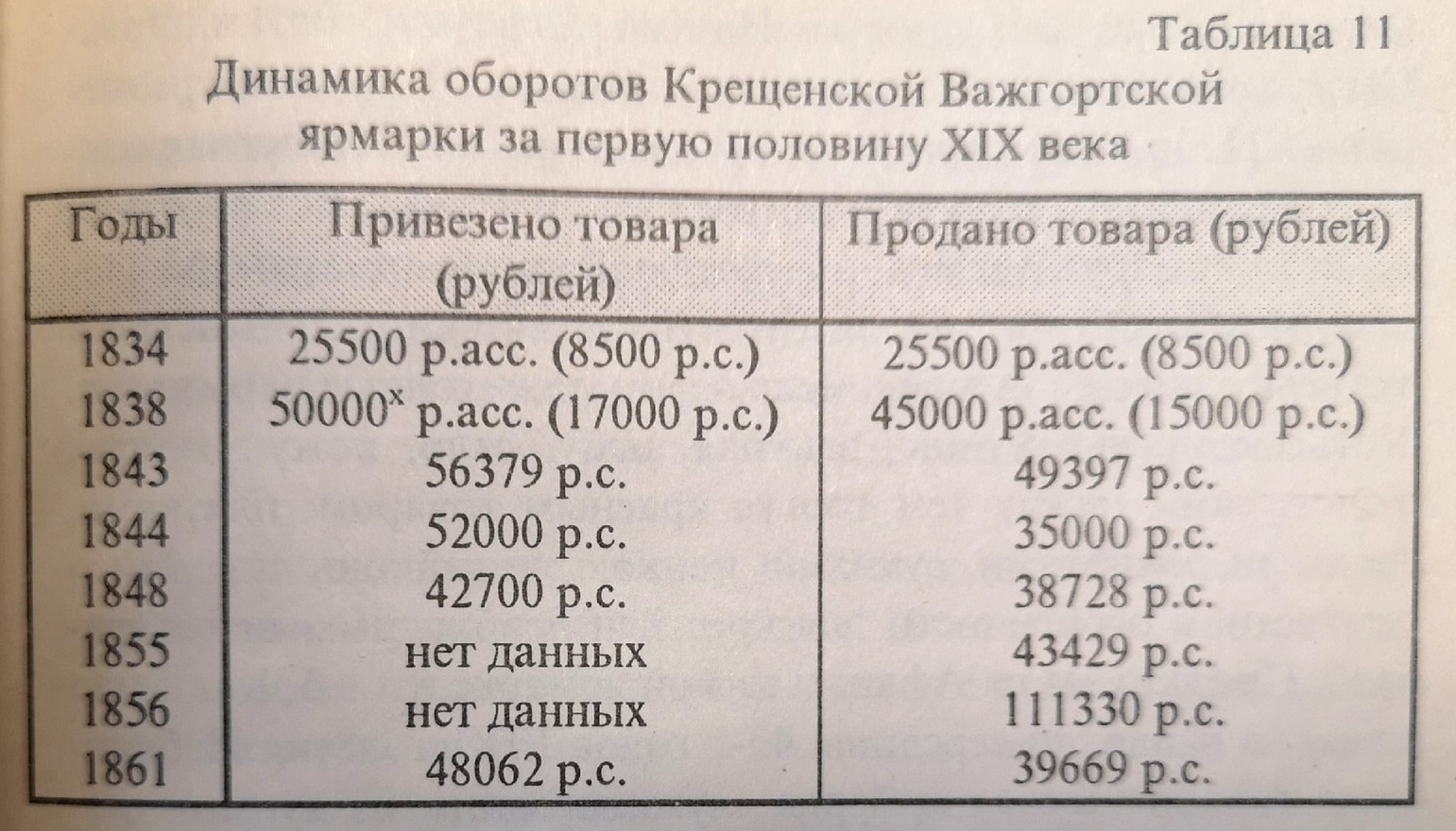

Из таблицы видно, что до 40-х годов происходит рост объема привоза на ярмарку. В 40-60-х годах объем привоза колебался в пределах 50000 рублей серебром, объем продажи стабилизировался в пределах 40000 рублей серебром. В 1856 году по причине очень хорошего лова рыбы и большого съезда купцов на ярмарку объем продажи подскочил до 111 тысяч р. с., но позже стабилизировался, опустившись до 40 тыс. р. с. – средней цифры продажи товаров. Деятельность таких ярмарок как Небдинские, Усть-Вымская не могла подорвать значения Важгортской ярмарки. В течение первой половины XIX века она развивалась стабильно и в отличие от остальных ярмарок края не испытывала горечи упадка.

В 60-90-е годы ХIX века на Крещенской ярмарке в Важгорте численность лавочных торговцев держалась примерно на одном уровне, составляя 45-50 человек. Среди них также доминировали крестьяне. Они приезжали прежде всего из Сольвычегодского и Велико-Устюжского уездов Вологодской, Мезенского, Пинежского и Шенкурского уездов Архангельской губерний. Были здесь и жители Важгортской волости. Крестьяне торговали из лавок бакалейными, кожевенными, игольными и прочими товарами. Малочисленное купечество, приезжавшее с мануфактурными изделиями, занимало ведущее место по торговым оборотам. Например, в 1890 году общий торговый оборот у 3 купцов (велико-устюжских В. Д. Власова и М. В. Охлопкова и сольвычегодского Н. А. Инкина) составлял 40 тысяч рублей, у 41 крестьянина –16,2 тыс. рублей, у 6 мещан – 1,6 тыс. рублей.

Ярмарка начиналась поднятием государственного трехцветного флага. Купцы в частных домах открывали лавки. Важгортские купцы на подводах заранее ездили в Москву, где продавали дичь, мясо. А к открытию ярмарки она привозили разные товары, пряности.

Ярмарки эти имели большое значение для Важгорта. Появилась уличная планировка, возвысились двухэтажные дома (в целях получения доходов за счет квартплаты купцов). Местные женщины стали носить жакеты, кофты, юбки. Широко распространялись русский язык, русские обычаи и т. д. Никаких культурных праздников и развлечений тогда не устраивали. Ярмарки просуществовали до 1924 года.

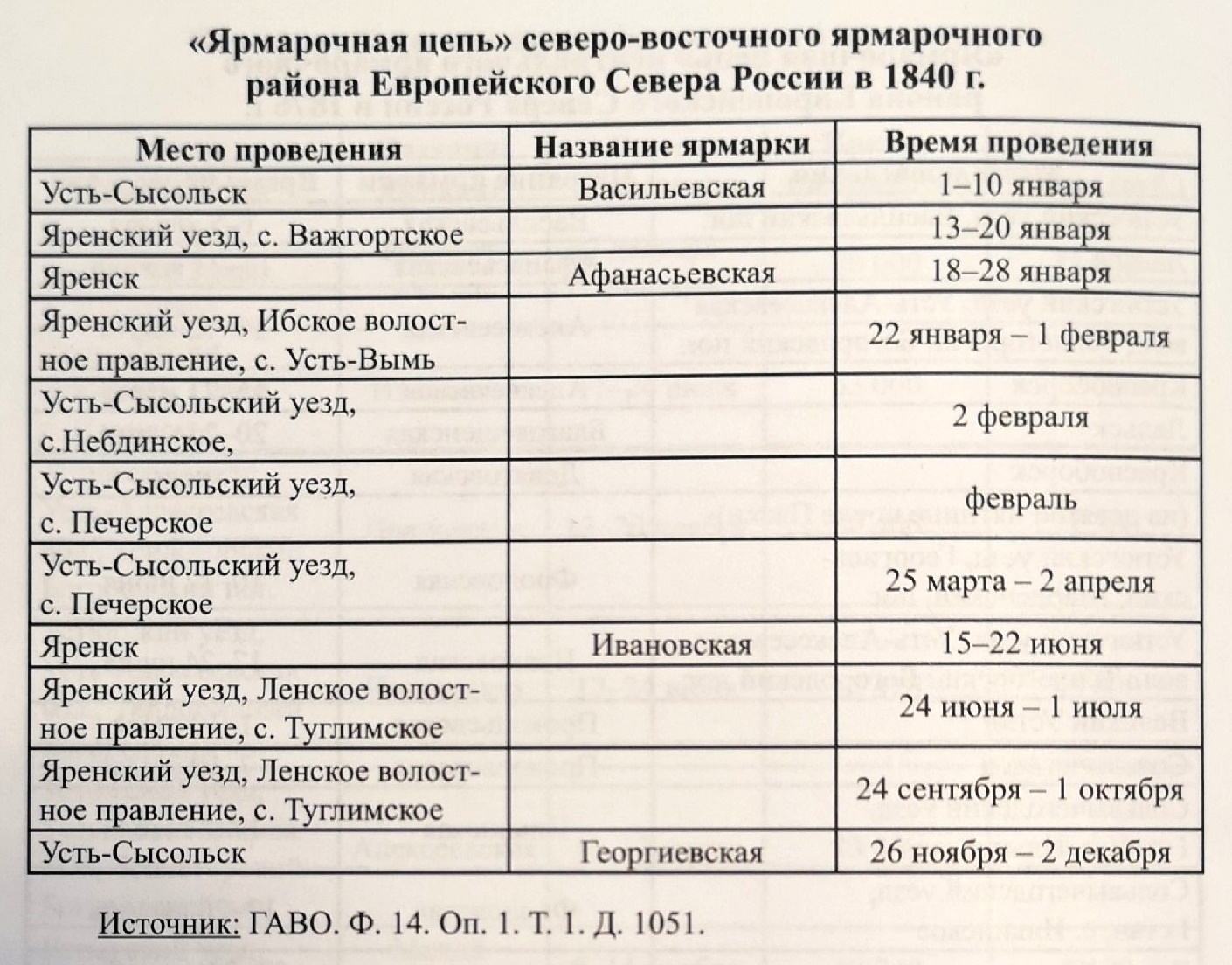

В первой трети XIX в. в северо-восточном ярмарочном районе ярмарки и торжки проходили в январе в селе Важгортском и в Усть-Выми Яренского уезда, в феврале – в селах Небдинском и Печерском Усть-Сысольского уезда, в марте – в с. Печерском Усть-Сысольского уезда, в июне и сентябре – в с. Туглимском Яренского уезда. Крупные торговые обороты в конце 1830-х годов имели январские торжки в селах Важгортском и Усть-Выми Яренского уезда (около 40 тыс. руб.) и сентябрьский Торжок в селе Туглимском (13 тыс. руб.).

Сельские ярмарки и торжки северо-восточного ярмарочного района в совокупности с городскими ярмарками составляли годовую «ярмарочную цепь, что видно из таблицы. Основная часть периодических торгов проходила в январе, когда был стабильный зимний санный путь и оканчивались сроки ряда промысловых сезонов (рыболовного и птичьего). В апреле – мае и октябре – начале ноября ярмарки не проводились из-за частой в это время года распутицы на дорогах.

Торговые обороты сельских ярмарок северо-восточного ярмарочного района были сравнительно высокими по причине огромной площади района, разобщенности населенных пунктов и их удаленности от уездных центров. Крещенская ярмарка в с. Важгортском являлась крупнейшей наряду с Герасимовской ярмаркой в Усть-Выми, Крещенской ярмаркой в с. Туглимском Яренского уезда и летними ярмарками в Ижме, Куе и Усть-Цильме Мезенского уезда.

Огромные размеры территории северо-восточного ярмарочного района при невысокой плотности населения и удаленности многих поселений от уездных центров способствовали формированию сельских ярмарочных центров, где население района могло сбывать собственную продукцию и закупать необходимые продукты питания и предметы обихода.

В 1960-е годы ярмарки возродились. Это произошло в 1961 году благодаря председателю Важгортского сельпо М. М. Худякову, который пошел навстречу старожилам села.

.

Источники:

Петров Б. Важгортские ярмарки // Молодежь севера. – 1964. – 11 сент.

Афанасьев Е. Вöла туйяс öтлаасьлiсны Важгортын // Выль туйöд. – 1979. – 17 мая. – Пер. загл.: Дороги соединялись в Важгорте.

О ярмарках в селе Важгорт Удорского района

Панюков А. Вашкаса ярмарка вылö воис самоед // Выль туйöд. – 1995. – 2 февр. – Пер. загл.: На Вашкинскую ярмарку приехал самоед.

О Важгортской ярмарке 19 века, Удорский район

Мацук М. А. Торговля и пути сообщения в Коми крае в ХIХ веке / Мацук М. А., Шаньгина В. В. – Сыктывкар, 1996. – С. 783-85; 171.