Торговля в Коми крае в конце XVIII – начале XX века

Ярмарки и торжки в Коми крае в начале ХХ века

Ярмарки и торжки были традиционной формой проведения торговых операций в южных уездах Коми края: Усть-Сысольском и Яренском. По данным Л. И. Суриной, в начале XX века число ярмарок возросло в Усть-Сысольском уезде с 12 в 1901 году до 15 в 1914 году; в Яренском - с 11 до 12. Ярмарки были кратковременными съездами торговцев. Они продолжались от 4 до 14 дней. В основном, ярмарки проходили в одном населённом пункте один раз в год, но были и исключения. Так в с. Пажге устраивалось ежегодно три, в г. Яренске, сёлах Усть-Выми, Лойме и Серёгове - по 2, в с. Туглим – 4 ярмарки.

В Печорском уезде официально действовавших ярмарок не было. Однако, по меткому выражению Цой Ун-Ена, там «роль крупных торжков выполняли чердынские купцы, стоявшие со своими караванами в крупных населённых пунктах края по нескольку недель. В Усть-Цильме, например, они торговали две-три недели ежегодно».

На ярмарках и торжках осуществлялась торговля оптовая, мелкооптовая и розничная. Приезжавшие иногородние и местные купцы продавали свои товары как большими партиями для перепродажи мелким торговцам, так и посещавшим ярмарки крестьянам и мещанам мелкими партиями или в розницу. В то же время они (приезжавшие крупные торговцы) закупали местные сельскохозяйственные и промысловые продукты, доставлявшиеся на ярмарку крестьянами и мещанами.

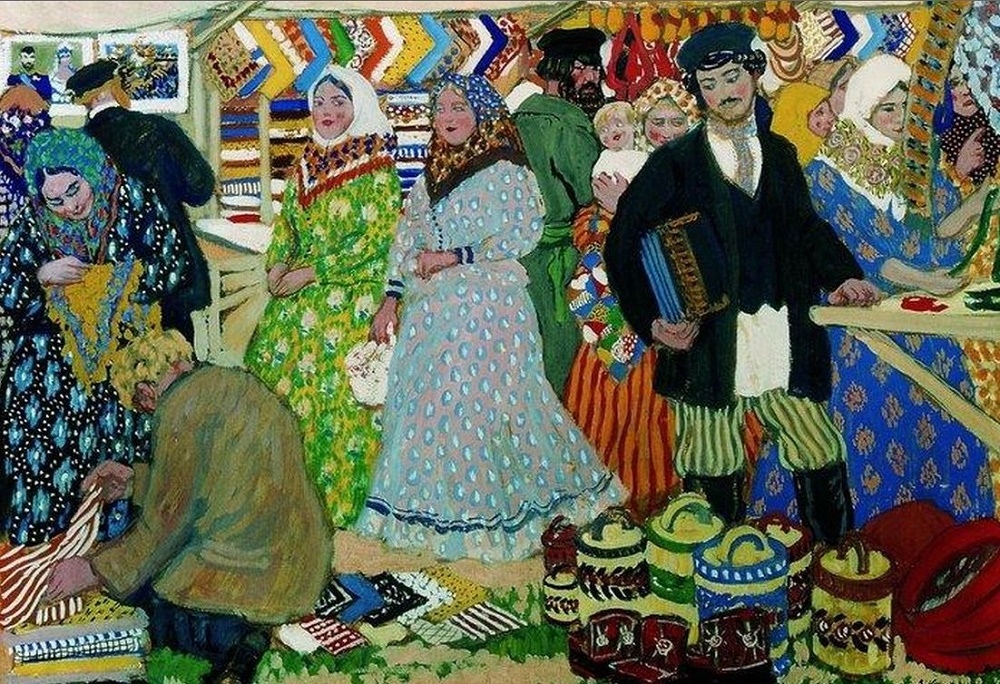

На ярмарках приезжими торговцами предлагались к продаже хлеб в зерне, муке, печёный, крупы; промышленные товары – в первую очередь ткани и изделия из них (одежда, платки и т. п.); обувь; т. н. «колониальные» товары – кофе, чай, сахар; бакалейные товары, предметы хозяйственного обихода; сельскохозяйственные, охотничьи и рыболовные орудия и прочие товары).

Картинка из открытых источников

В свою очередь, приезжавшие из Вятки, Слободского, Великого Устюга, Перми, Казани и других мест торговцы приобретали местную продукцию, в связи с чем ярмарки имели свою определённую специализацию. Так, на Усть-Сысольской Георгиевской ярмарке, в основном, скупалась продукция охотничьего промысла (пушнина, рябчики, птичье перо) и сельскохозяйственная продукция – сырые и обработанные кожи, опоек (кожа из шкуры молодого телёнка), немного топлёного масла. На Афанасьевской Небдинской и Никольской Помоздинской ярмарках приезжими торговцами скупались в больших объёмах привозимые из Ижемского края разного рода свежая и солёная рыба, одежда и обувь из оленьих шкур. На Крещенской Важгортской ярмарке сбывались в значительных размерах топлёное масло, оленьи мясо, шерсть, пыжиковые шапки, малицы, говяжьи кожи. Чердынские купцы на Якшинской ярмарке скупали у приезжавших туда крестьян Печорского края рыбу, пушнину и продукцию оленеводства.

Специализированных ярмарок по продаже скота в крае не было. Лошадьми торговали в основном на Туглимской, Усть-Вымской Герасимовской и в очень небольших количествах на Усть-Сысольской Георгиевской ярмарках.

Ярмарки по размеру товарооборота были разными. В Усть-Сысольском уезде наиболее крупными были ярмарки в г. Усть-Сысольске (в среднем 82 тыс. руб.), с. Нёбдино и с. Помоздино (в сумме до 117 тыс. руб.), с. Якше (до 92 тыс. руб.). В Яренском уезде – Важгортская (до 90 тыс. руб.), Усть-Вымские Герасимовская и Благовещенская (более 100 тыс. руб.). Остальные были гораздо мельче.

Среди средних по обороту ярмарок можно отметить Ивановскую ярмарку в с. Серёгово, оборот которой составлял, например, в 1906 году 15 тыс. руб. Ежегодно оборот ярмарок мог сильно колебаться, что зависело от ряда причин и в первую очередь от числа скупщиков, съехавшихся на ярмарку. Так, если оборот Усть-Сысольской Георгиевской ярмарки в 1901 и в 1903 годах равнялся 120 тыс. руб., в 1910 - 169 тыс. руб., то в 1906 и 1908 гг. - 35 тыс. руб., а в 1907 г. - 26 тыс. руб. Такая же картина наблюдается и применительно к другим ярмаркам.

Несмотря на кратковременность, ярмарки были очень важным событием в жизни местного населения. Крестьяне получали возможность закупить нужный товар по более низкой цене, чем в лавках, и продать продукцию своего хозяйства по более высокой цене. Весьма показательны просьбы крестьян сёл Кибры (ныне Куратово) и Усть-Нема об открытии в их сёлах ярмарок. Киберские крестьяне в 1902 году писали, что «за неимением в селе ярмарки все сельскохозяйственные продукты, а также предметы охоты они вынуждены продавать по крайне невыгодным для себя ценам местным торговцам, от которых в то же время приходится приобретать всё потребное для домашнего обихода за слишком высокую и произвольную плату». Усть-немцы, ходатайствуя об открытии у них ярмарки, писали в 1909 году, что они рассчитывают покупать дешёвый хлеб, мануфактуру, чай, сахар, кожевенную и валяную обувь, растительные масла, косы, серпы, железный и скобяной товар, сохи, гончарные изделия, телеги, колёса и другие нужные крестьянские предметы, которые на ярмарке должны быть безусловно дешевле, чем у местных торговцев».

Таким образом, ярмарки в дореволюционном Коми крае представляли собой неотъемлемую часть жизни населения. У торгующих появлялась возможность достаточно выгодно продать свои товары и закупить местную продукцию, пользующуюся спросом на российских рынках. У местного населения была возможность купить качественный и более дешёвый товар и подороже сбыть сельскохозяйственную и иную продукцию, произведённую в их хозяйствах и добытую на промыслах. Ярмарки являлись серьёзным инструментом конкуренции и торговли.

Необходимо отметить и то, что ярмарки бывали частью устраиваемых престольных праздников храмов существовавших в то время в населённых пунктах. Обильные пожертвования в храмы, поступавшие от приехавших торговцев и местного населения, а также арендная плата за лавки, склады, торговые площади, также поступавшая в пользу храма, способствовали украшению и благоустройству церквей, облагораживанию внешнего облика населённых пунктов.

Ярмарки начинались и заканчивались церковными службами и молебнами. Всё это создавало действительно праздничную атмосферу. Не зря жители с нетерпением ожидали очередной ярмарки.

.

Голованов Н. В. Пути развития торговли в Коми в ХХ веке / Н. В. Голованов, М. А. Мацук. - Сыктывкар, 1999. – С. 12-15.

.

Торговля в Коми крае в конце XVIII – первой половине XIX века

Коми край в системе всероссийского рынка

В конце XVIII - первой половине XIX века Коми край все шире втягивался в торговые связи с русскими губерниями, в общероссийский рынок. Как и в XVIII веке, предметами вывоза из Коми края остаются пушнина, рыба, соль, вырабатывающаяся на Сереговском заводе, железо и изделия из металла – продукция Кажимских металлургических заводов, брусяно-точильные изделия, а также продукты сельскохозяйственного и ремесленного производства.

Основную часть вывозимых из Коми края продуктов охоты составляли белка и рябчику. Белки добывалось от 100 до 400 тысяч штук в год, рябчика - от 200 до 300 тысяч штук. В 1853 году в Яренском и Усть-Сысольском уездах было добыто 340 тысяч белок. Все это количество было вывезено на продажу за пределы края.

Пушнина (шкурки белки, лисицы, куницы и др.) сбывалась на Ирбитской и Нижегородской ярмарках). В конце 50-х годов купцы из Коми края везли пушной товар не только на указанные, но и на Ростовскую ярмарку. Кроме этих дальних мест, пушной рынок функционировал в г. Устюге Великом. Туда также поступала пушнина, в основном белка, из Коми края. Так, в 1832 году устькуломским торгующим крестьянином Григорием Кипрушевым и печорским торгующим крестьянином Петром Пыстиным было отправлено для продажи в г. Устюг 40000 штук белки на 6400 руб.

Отправлялся пушной товар для продажи и в Архангельск. В 1826 году устьсысольский купец П. Колегов послал «к Архангельскому порту на вольную продажу» 25000 штук белки на 5500 рублей. В 1828 году устьсысольский купец В. Торокановский и сольвычегодские купцы Пьянков и Мамаев из одного Усть-Сысольского уезда отправили к Архангельскому порту 33000 штук белки на 6750 рублей. В 1847 году из Усть-Сысольского уезда в разные места на продажу было вывезено 50000 штук белки на 20000 рублей.

А рябчиков поставляли зимним путем в Петербург и Москву. По сведениям Вологодского губернатора, в 1827 году было отправлено из Усть-Сысольского и Яренского уездов в столицы до 100 тысяч рябчиков. В 1836 году устьсысольские купцы увезли рябчиков на 30 тыс. рублей, в 1838 году – на 40 тысяч рублей. В 1847 году в уезде было добыто 100 тыс. рябчиков на 7142 р. сер. Много рябчиков шло из Печорского края. По данным В. М. Подорова в 1846 году только на Никольскую ярмарку в Пинегу с Печоры было вывезено дичи, основную часть которой составляли рябчики - на 10000 р. сер.

В поставке пушнины и дичи из Коми края на российские рынки наряду с местными торговцами из Коми края принимали участие и иногородние купцы. Так, по свидетельству «Вологодских губернских ведомостей», «пушной товар большей частью покупается чердынскими купцами через торгующих крестьян Усть-Сысольского уезда и частью устьсысольскими, которые перепродают свой товар на Нижегородской ярмарке; рябчики также закупаются ими и приезжающими из Устюга и Сольвычегодска купцами и мещанами, которые отправляют их огромными караванами, в последних числах ноября, для перепродажи в С. Петербург и Москву.

Из вывозимых продуктов охоты необходимо отметить птичьи перья, которые шли к Архангельскому порту пудами. Так, в 1846 году было отвезено в Архангельск 165 пудов перьев, в 1848 году - 61 пуд, в 1849 - 56 пудов, в 1850 году - 106 пудов перьев.

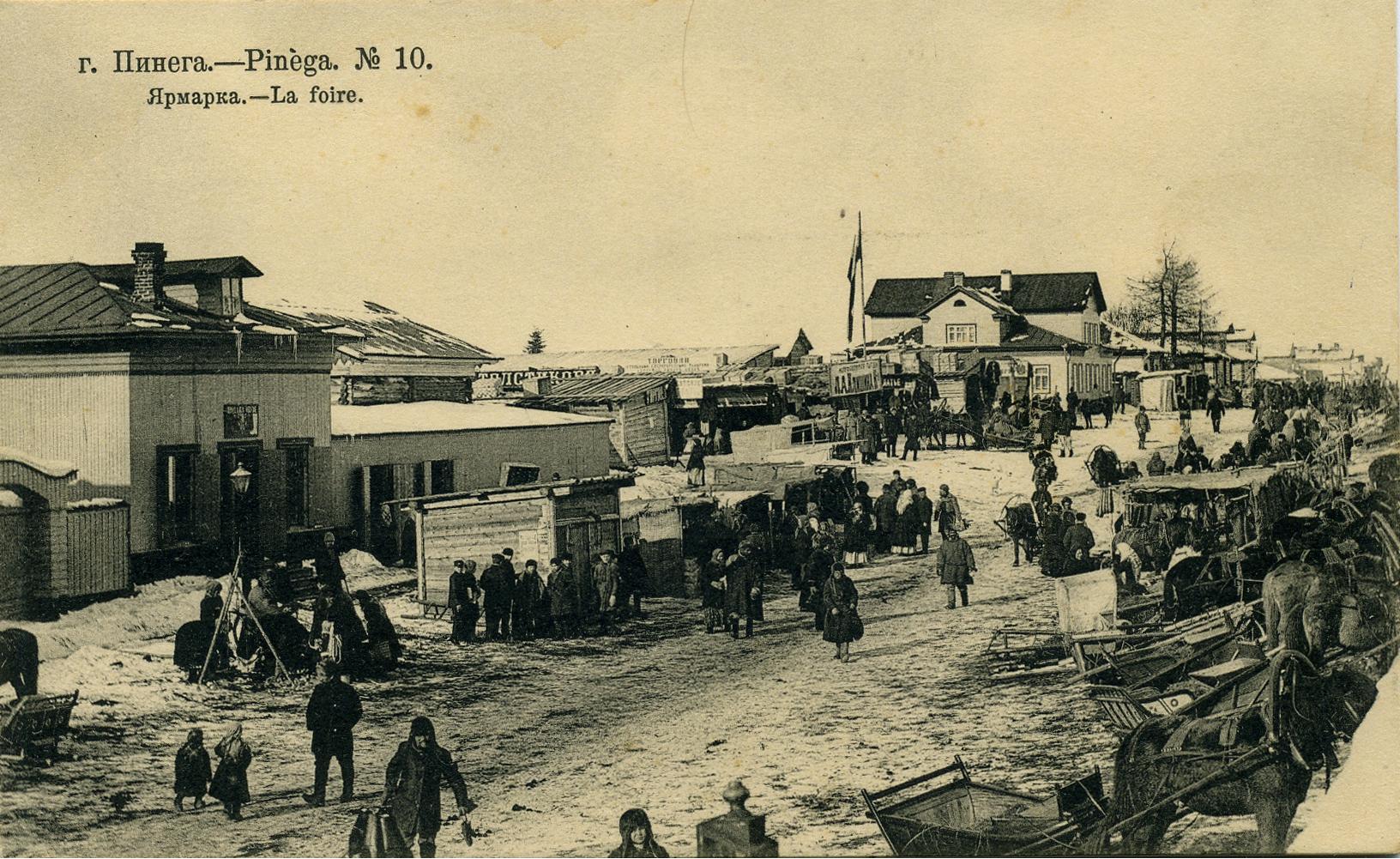

Поселок Пинега (Архангельская область) в начале 1900х годов

Фото с сайта https://dzen.ru/a/ZW3RH8JKdxgJZiMH

Вывозилась в больших количествах рыба. В основном она шла из Печорского края. Семга, белая рыба находили большой спрос в Пермской, Вологодской и других губерниях, Москве и Петербурге. Рыба закупалась у промысловиков в основном чердынскими купцами. Однако ижемские торговцы также поставляли рыбу на рынки Вологодской и Архангельской губернии. Документы, которыми мы располагаем, не позволяют проследить динамику вывоза рыбы из Печорского края.

Однако и отрывочные данные дают представление о значительных размерах вывоза рыбы. Так, в 1838 году на Важгортской ярмарке было продано 1400 пудов рыбы, большую часть которой привезли ижемские торговцы с Печоры. В 1844 году на той же ярмарке было продано только семги 6000 пудов и много другой рыбы, поступившей с Печоры. В 1855 году чердынцами было вывезено с Печоры семги 10000 пудов, белой рыбы - 20000 пудов и сала морского зверя около 5000 пудов. В 1864 году те же чердынцы вывезли с Печоры семги 3000 пудов, белой рыбы 25000 пудов, сала 5800 пудов.

Необходимо учитывать еще и рыбу, вывозимую на Мезенские ярмарки. Продукты охоты и рыболовства закупались торговцами, вывозившими их, через посредников и частью прямо у производителей, частью на ярмарках и торжках у тех же посредников – торгующих крестьян. Последнее особенно касается иногородних купцов.

Традиционными статьями вывоза из Коми края в другие районы России служили соль и железо, а также изделия из металла. В конце XVIII века, как и прежде, важнейшим рынком сбыта сереговской соли оставалась Вологда. Вместе с тем соль поступала и в другие северные города: Устюг, Сольвычегодск, Шуйский городок, Красноборск, Никольск, Пустозерск, а также на местный рынок – Туглим, Яренск, Усть-Сысольск.

В первой половине XIX века соль стали вывозить не только в города Вологодской и Архангельской губерний, но и в Ярославскую, Олонецкую, Новгородскую губернии. Размер производства, а значит и продажи соли в конце XVIII века – первой половине XIX века не был постоянным. В 90-х годах XVIII века происходит сокращение производства соли. Если в 1790 году было выработано 194812 пудов соли, в 1791 году - 183216 пудов, то в 1795 году - только 146524 пуда, а в 1796 году - 142378 пудов.

В начале XIX века производство соли растет. В 1811 году с «Сереговского партикулярного завода» в города Вологодской губернии планировалось поставить 250000 пудов соли. В 30-50-х годах XIX века вываривалось ежегодно от 180 до 200 тысяч пудов. По сведениям Услара, в 1847 году отправлено было в г.Вологду и в Кадниковский уезд 147000 пудов соли на сумму 95590 руб. Отсюда видно, что Вологодская губерния оставалась основным потребителем сереговской соли.

Продукция кажимских горных заводов составляла значительную часть в объеме вывозимых из Коми края товаров. По данным В. В. Политова в конце XVIII века в среднем в год вырабатывалось около 83 тысяч пудов железа. В конце 30-х годов по Вычегде сплавлялось полосового железа от 60 до 80 тыс. пудов. Максимальных размеров производство достигло в начале 40-х годов XIX века, когда было выплавлено до 135,5 тыс. пудов чугуна и выковано около 153,2 тыс. пудов железа. Железо частью с Койгородской пристани сплавом отправлялось в Архангельск. Основное же количество железа и изделий из него шло, по словам современников, с Кобринской пристани к Нижнему Новгороду.

Ассортимент металлоизделий, отправляемых в Архангельск, был довольно широким. Среди продукции завода числятся железо полосовое, шинное, цренное, обушное, листовое, широкополосное, связное, ральничное, узкополосное, брусковое, дюймовое, болтовое, кровельное, скобовое, обручное. Кроме того, в Архангельск с конца XVIII века шли корабельный балласт, ядра, якоря. Отправляли чугунные изделия: гири, решетки и др.

Если основными поставщиками соли были владельцы Сереговского солеваренного завода и казна, то в поставке железа на Архангельский рынок принимали участие и иногородние купцы.

Отправляли железо в Архангельск и устьсысольские купцы (в незначительном количестве): П. Колегов, К. Колегова, Н. Латкин, О. Лыткин, А. Забоев и другие. Владельцы Кажимских заводов и их служащие продавали железо и изделия из него, выработанные на этих заводах. С устьсысольскими и иногородними купцами сложнее. Какая-то часть железа, отправляемого местными купцами, поступала к ним с уральских горных заводов. Иногородние купцы могли провозить железо как закупленное на Кажимских заводах, так и на других горных заводах.

В первой половине XIX века продолжалась разработка месторождения точильного камня в устье р. Вои в Усть-Сысольском уезде. В первой половине XIX века ежегодно производилось от 36 до 50 тыс. пудов точил и брусьев, которые сбывались не только в крае, но и за его пределами – на Урале, в Сибири и других местах. Особенно много камня и изделий из него шло в Пермскую губернию. Некоторая часть брусьев и точил отправлялась в Великий Устюг.

Фото с сайта Википедия

Из Коми края вывозили и сельскохозяйственные продукты и ремесленные товары. Как уже отмечалось, земледелие в крае носило преимущественно полунатуральный характер. Но необходимость в деньгах обуславливала втягивание крестьянского хозяйства в товарно-денежные отношения. По мере роста связей крестьянского хозяйства с рынком постепенно подрывался натуральный потребительский характер и в земледелии возникало мелкое товарное производство. Расширялись посевы льна и конопли для продажи. С 30-х годов XIX века все чаще встречаются указания на то, что крестьяне некоторую часть волокна льна и конопли продают «в Ношульской пристани из разных городов купцам».

Встречаются сведения о том, что в Яренском уезде «некоторые крестьяне возят хлеб для продажи в города». В Усть-Сысольском уезде для продажи производили хлеб отдельные крестьяне в волостях Киберской, Визингской, Межадорской, Благовещенской, Деревянской и некоторых других. Закупку хлеба в южных районах Коми края вели и местные, и иногородние купцы.

В. В. Латкин обязался перед устьсысольским третьей гильдии купцом И. П. Никулиным поставить 250 пудов ржаной муки и сплавить ее в Архангельск. В 1841 году «по открывавшейся надобности в коммерческом обороте» требовался для Архангельского порта хлеб и устьсысольский купец А. П. Гуляев дает задание своему поверенному закупить хлеб «мукою и рожью в Усть-Сысольском уезде в тех местах, где сочтете за выгодное, с возможною экономией в цене, количеством от 7 до 10 тысяч пудов в течение мая и июня месяцев» и отправить этот хлеб к Архангельску.

В 1843 году было закуплено устьсысольскими купцами и торгующими крестьянами для отправки к Архангельску 20472 пуда ржи и 36670 пудов муки ржаной. В 1849 году – 17890 пудов муки ржаной, 2420 четвертей ржи. В 3850 году – 1316 четвертей ржи, 32152 пуда ржаной муки. В 3851 году – 23688 пудов муки ржаной и 14827 пудов ржи.

Закупку хлеба в Коми крае вели и иногородние купцы. Купцы и их агенты покупали хлеб в основном зимой, но, когда был большой спрос на хлеб, то и летом. Купцы закупали хлеб, продаваемый им крестьянами из нужды. Какая-то часть хлеба непосредственно продавалась крестьянами на ярмарках.

Из южной части Коми края к портам Архангельскому и Петербургскому в изучаемое время постоянно отправлялось топленое коровье масло. Это масло производилось на месте.

В вывозе масла участвовали как купцы, так и торгующие крестьяне. Среди вывозивших масло купцов значится П. В. Колегов, В. Сколепов, А. М. Забоев, М. М. Новоселов. Из торгующих крестьян, вывозящих масло, отмечен керчемский крестьянин С. А. Жикин, отправлявший груз в Великий Устюг.

Много говяжьего сала вывозилось из Коми края в изучаемое время. Частью оно, так же, как и масло, поступало от отдельных лиц по договорам. Естественно, что большое количество сала, мяса не могло быть поставлено подрядившимися из своих хозяйств, так как крупных товарных хозяйств в южной части Коми края в это время не было. Таким образом, здесь перед нами предстает посредник, закупающий продукты крестьянского хозяйства и перепродающий их купцам, имеющим дело с оптовым покупателем. Можно с высокой долей вероятности предположить, что крестьяне при такой системе покупки их продукта получали довольно-таки низкие цены за него.

Кроме прямой закупки в крестьянском хозяйстве сельскохозяйственных продуктов данный товар мобилизовался на ряде торжков и ярмарок края. Наиболее значительными центрами продажи коровьего масла и говяжьего сала в крае были Важгортская, Устьвымская и Туглимские ярмарки. Так, на Важгортской ярмарке в 1837 году было продано 460 пудов масла и 720 пудов сала, в 1840 году – 700 пудов масла и 600 пудов сала, в 1841 году – 750 пудов масла и 650 пудов сала.

Из Печорского края в больших размерах на российский рынок шла оленина, оленьи языки, масло сливочное и другие продукты сельскохозяйственного производства. По данным А. Г. Шренка, мясо оленей продавалось в Пустозерске, Обдорске, копченые оленьи языки отправлялись на ярмарки в Пинегу и Башку и оттуда доставлялись в Архангельск и столицы. Оленьи рога и кости также находили сбыт. Их отправляли через Мезень и Архангельск в Норвегию, где они размельчались и поступали в Западную Европу как удобрение. Однако в 50-х годах «вывоз костей в Норвегию прекратился, вследствие высокой пошлины, которой этот товар обложен был по распоряжению шведской таможни».

Предметом сельскохозяйственного и ремесленного производства, вывозимых из южной части края, были выделанные и невыделанные (сухие) шкуры телячьи. Известно, что в половине XIX века в Яренске и Усть-Сысольске существовали кожевенные заведения, принадлежавшие купцам и мещанам. Они выделывали шкуры и отправляли на продажу за пределы края.

Из Печорского края, в отличие от южной части Коми края, шла на российский рынок выделанная оленья кожа – замша. Косвенные данные дают возможность определить объем производства, а следовательно, и продажи замши. Так, в 1847 году было выделано около 19000 шкур. Замша продавалась в Архангельской губернии на Никольской ярмарке Пинежского уезда, Евдокиевской ярмарке Шенкурского уезда, в Вологодской губернии – на ярмарках Усть-Сысольского уезда. В значительных размерах замша вывозилась на Макарьевскую ярмарку Нижегородского уезда, в Москву и другие города Российской империи. Вывозили замшу на российские рынки чердынские и галичские купцы. В 40-х - 50-х годах, видимо, ижемские торговцы в острой конкурентной борьбе протесни-ки галичских купцов и стали сами поставлять замшу в центральные губернии России.

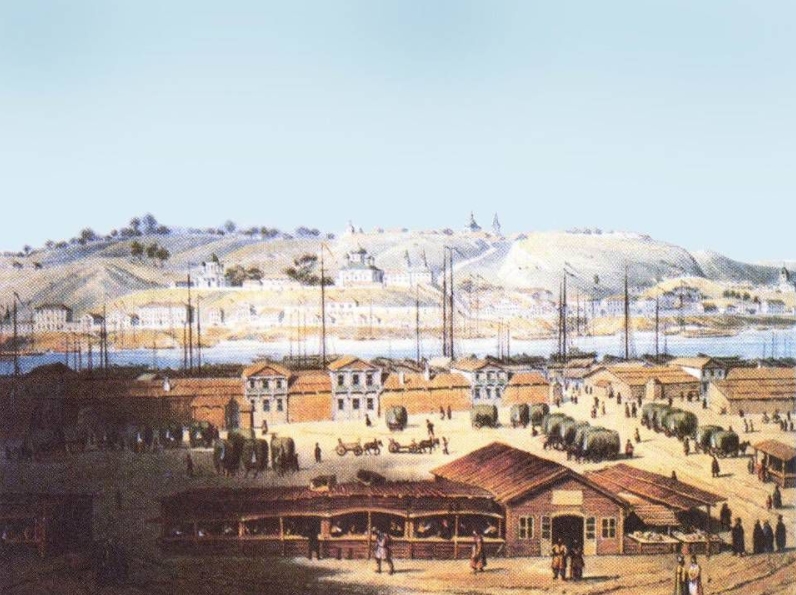

Макарьевская ярмарка. Фото с сайта https://dzen.ru/a/YH6U_-65RmZPFuE3

Итак, мы рассмотрели предметы вывоза из Коми края. Основными из них в течение первой половины XIX в. оставалась пушнина, дичь, рыба, соль и железо, замша. Объем вывозимых товаров колебался по годам, в зависимости от количества добытого зверя и птицы, произведенных соли и железа. Сельскохозяйственная продукция вывозилась из края в небольших размерах, но даже и это количество ее часто продавалось крестьянам из нужды.

Теперь рассмотрим, что ввозилось в Коми край. Надо сразу оговориться, что узкий внутренний рынок не способствовал усиленному ввозу товаров в Коми край. Основными предметами ввоза были хлеб, вино, порох, ткани и другие промышленные товары. В Яренский уезд хлеб ввозился из «Вятской губернии и из более хлебородных частей Вологодской», в Печорский край хлеб шел с низовий Камы, в другие части Усть-Сысольского уезда – из Вятской губернии.

На Усть-Сысольской Георгиевской ярмарке продавалось 600-700 пудов хлеба и хлебопродуктов. Видимо, на этой ярмарке пополняли свои запасы хлеба мещане Усть-Сысольска и крестьяне близлежащих деревень. Количество хлеба, продаваемого на остальных ярмарках, колебалось довольно-таки значительно по годам. Так, в 1837 году на ярмарке в Троицко-Печорске было продано 2000 пудов хлеба, в Важгорте - 2350 пудов, в Усть-Выми - 220 пудов. В 1840 году соответственно 550 пудов, около 300 пудов и около 1600 пудов. В 1841 году - 400 пудов, около 300 пудов, около 800 пудов. Конечно, какая-то часть могла продаваться из производимого на месте хлеба. И, естественно, что приведенное количество - это не весь хлеб, ввозимый и продаваемый в южной части Коми края.

Хлеб был главным предметом ввоза в Печорский край. Купцы из Соли Камской, а с начала XIX века чердынцы, а также торговцы из южной части Коми края поставляли его в Печорский край.

Если в начале XIX века объем ввозимого чердынцами хлеба достигал 20000 пудов, то уже к середине 30-х годов он вырос в 3 раза и оставался на этом уровне до 60-х годов. Объясняется этот рост тем, что устьсысольские торговцы и купцы, привлеченные перспективой отправки хлебных грузов в Архангельск, перестали ввозить хлеб на Печору, и чердынцы не испытывали более конкуренции со стороны иногородних торговцев в поставке хлеба в Печорский край.

Главным пунктом закупки хлеба на Вычегде для отправки на Печору была Небдинская ярмарка. Сведения очевидцев о покупке ижемцами и ненцами хлеба в Небдино подтверждаются количеством продаваемого на этой ярмарке хлеба. В 1837 году там было продано хлеба в зерне и муке 20000 пудов на 30000 рублей ассигнациями, в 1840 году - 10000 пудов, в 1841 году - 4000 пудов. Это составляло от 70 до 50% всего продаваемого хлеба на ярмарках края. Постепенно продажа хлеба в Небдино уменьшалась, что объясняется налаживанием доставки ижемцами хлеба из-за Урала и увеличением поставок хлеба правительством. Завозилась в Печорский край и соль. Она шла в больших количествах на засолку рыбы. Поставляло ее государство в соляные казенные магазины.

Вино поступало в Коми край с вятских казенных винокуренных заводов, мед и пиво – из Великого Устюга. В первой половине XIX века поставка вина только в Усть-Сысольский уезд колебалась от 6 до 18 тысяч ведер в год. По данным И. Пушкарева, в 30-40-х годах XIX века потреблялось вина в Яренском уезде 9000 ведер, в Усть-Сысольском уезде - 26000 ведер в год.

Немаловажное значение для крестьян Коми края, большинство из которых занималось охотой, имела поставка в край пороха, винтовок, свинца. В 1798 году в Усть-Сысольский уезд было ввезено около 200 пудов мелкого винтовочного пороху, в 1803 году - 57 пудов 15 фунтов. Торговля порохом в конце XVIII – начале XIX века не была упорядочена, и крестьяне посылали своих доверенных лиц (иногда крестьян той же волости, иногда мещан) за порохом в Устюг, Вологду, Архангельск. Позже торговля порохом производилась через государственные магазины, которые были открыты в уездных центрах.

Винтовки доставлялись купцами с ярмарок Ирбитской и Нижегородской. Свинец в южной части Коми края в основном продавался на ярмарках. В Печорский края доставляли порох, свинец, винтовки чердынские купцы и ижемские торговцы.

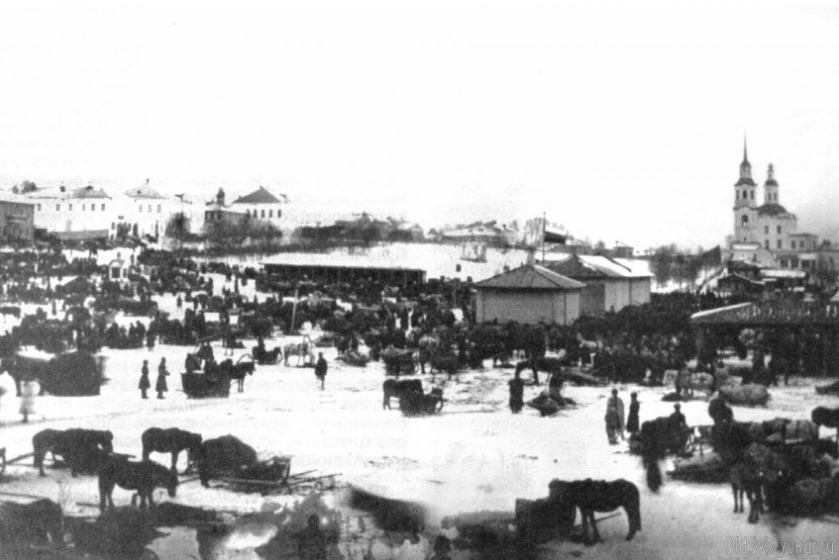

Георгиевская ярмарка начало XX века

Из книги Бориса Рогачева «Столица зырянского края», Сыктывкар, 2010

В первой половине XIX века, видимо, растут потребности населения края в таких товарах как чай, сахар, кофе, табак. Они также или доставлялись местными купцами с крупных ярмарок или привозились на местные ярмарки, в частности, на Афанасьевскую ярмарку в Яренске, иногородними купцами.

В изучаемое время население не довольствовалось уже товарами, изготовляемыми в крестьянском хозяйстве (холст и др.), но покупали привозные шелковые и бумажные изделия, в частности, ситец. Привозили в Коми край сельскохозяйственные орудия, москательные товары.

Для южной части Коми края в изучаемое время характерна была еще одна сторона связей его со всероссийским рынком, а именно, транзитная торговля в больших по местным условиям масштабах. Хлеб, сало, льняное семя, получаемые в изобилии в Поволжье, Пермской и Вятской губерниях, шли через пристани Коми края к Архангельскому порту для отправки за границу. На иностранный рынок главным образом отправлялись: сало, семя льняное, лен, пакля, льняной выбой и поташ.

Начало 40-х годов вновь принесло оживление Архангельского порта, вызванное спросом Англии и Голландии на русский хлеб, и вместе с этим увеличение провоза товаров через Коми край.

Основную часть провозимых грузов в 20-х годах составляли рожь и мука ржаная. Значительную часть в отдельные годы в провозимом грузе составляли овес и ячмень. Кроме того, отправлялись также семена льняные. Везли через Усть-Сысольск и сало.

Среди отправляемых грузов ведущее место в 20-30-х годах занимали рожь, ржаная мука, овес, льняное семя, сало.

В 40-50-х годах по сравнению с 20-30 годами увеличивается количество муки ржаной и льняного семени. Отпускается также значительное количество овса; спирта. Несколько уменьшается количество отправляемой ржи и ржаной муки. В конце 50-х годов по сравнению с концом 40-х увеличилось количество отправляемой ржи, овса, спирта. В то же время уменьшилось количество муки ржаной и льняного семени.

Устьсысольские купцы, особенно принадлежащие ко второй гильдии, уже в начале XIX века вели закупочные операции с хлебом в разных районах страны. Особенно больших размеров достигла закупка хлеба в Вятской и Пермской губерниях, а также в Поволжье.

Как и в XVIII веке, торговля в Коми крае осуществлялась в трех формах: через стационарную сеть - лавки, на ярмарках и торгах и, видимо, посредством развозной торговли. Наибольшее значение в торговле края играли ярмарки и торжки.

В XVIII веке в крае функционировало 10 ярмарок: из них 4 в Туглиме, 2 в Усть-Сысольске, по одной в Турье, Важгорте, Усть-Вашке, Яренске. В 30-х годах XIX века в Коми крае было 9 ярмарок: в Яренске, Усть-Сысольске, Туглиме, Важгорте, Усть-Выми, Небдине, Троицко-Печорске. Прекратили свое существование ярмарки в Турье, Усть-Вашке, одна в Туглиме. Начали функционировать ярмарки в Небдине, Усть-Выми, Троицко-Печорске, Васильевская ярмарка в Усть-Сысольске.

В 1844 году в Коми крае было 11 ярмарок: Афанасьевская в Яренске, Васильевская и Георгиевская в Усть-Сысольске, Крещенская, Купальницкая и Ивановская в Туглиме, Введенская в Окваде, Крещенская в Важгорте, Герасимовская в Усть-Выми, Афанасьевская в Небдине, Никольская в Троицко-Печорском.

В 1861 году действовали 12 ярмарок: в Яренске - 2, в Туглиме - 3, в Ижме - 2, по одной в Усть-Сысольске, Важгорте, Усть-Выми, Окваде, Усть-Цильме. Прекратили существование ярмарки в Усть-Сысольске - 1, в Небдино, Троицко-Печорском.

Организация внутренней торговли в 60-90-е годы XIX века

В 60-90-е годы XIX века на территории Коми края продолжали функционировать те же формы организации внутренней торговли, что и в первой половине XIX века: периодическая ярмарочная (к ней примыкают сельские торжки и базары), стационарная и непериодическая развозно-разносная. Однако их удельный вес в общем товарообороте и степень распространения на населенные пункты стали существенно меняться.

Периодическая ярмарочная торговля, игравшая ведущую роль во внутренней торговле Коми края в эпоху феодализма, занимала значительное место среди прочих форм организации торговли и в период оформления и развития здесь капиталистического уклада.

Живучесть ярмарочной торговли в Коми крае обусловливалась сохранившейся специализацией его хозяйства прежде всего на товарном производстве, носившем периодический, сезонный характер (на продукции охотничьих, рыболовных и других промыслов); несовершенством путей сообщения, что не всегда и не везде обеспечивало постоянную связь между поставщиками и потребителями товаров; отсутствием солидных капиталов у формировавшейся торговой буржуазии и рядом других социально-экономических факторов.

В условиях экономической отсталости края, проявления здесь капитализма преимущественно в первичных формах ярмарки оставались важными пунктами сбыта местного сырья, получения из других регионов и распределения среди торговцев и потребителей промышленных изделий и недостающего хлеба.

В 1868 году на территории Коми края функционировали 14 ярмарок и 6 сельских торжков. В том числе в Усть-Сысольском уезде имелось 3 ярмарки: Георгиевская в Усть-Сысольске, Афанасьевская в с. Небдино, Ношульская в с. Ношуль. В Яренском уезде находилось 5 ярмарок: Афанасьевская и Ивановская в Яренске, Крещенская в с. Важгорт, Герасимовская в с. Усть-Вымь, Ивановская в с. Серегово и 6 сельских торжков: Крещенский, Купальницкий и Ивановский при Туглимском погосте, Благовещенский в с. Усть-Вымь, Введенский в с. Оквадском, Филипповский в с. Ленском).

В печорских волостях второго стана Мезенского уезда, выделенных в 1891 году в самостоятельный Печорский уезд, было по 2 ярмарки в селах Ижма, Усть-Цильма и Куя.

Если в печорских волостях количество ярмарок в рассматриваемые годы сохранялось, то в двух других уездах некоторые закрывались, другие открывались. По ходатайствам сельских производителей и промысловиков, заинтересованных в более выгодном, без посредников, сбыте своей продукции и самостоятельной покупке промышленных изделий, и по разрешению вологодского губернатора в 1888 году были открыты Введенская ярмарка в с. Лойма и Никольская в с. Помоздино, в 1889 году - Рождественская ярмарка в с. Визингском и т.д.

В 1892 году в Коми крае насчитывалось 22 ярмарки и 12 сельских торжков, из них в Усть-Сысольском уезде – 7 ярмарок и 6 сельских торжков, в Яренском – 9 ярмарок и 6 сельских торжков, в Печорском – 6 ярмарок. На ярмарки и торжки первых двух уездов привезли товаров на 850 тысяч рублей, в том числе в Усть-Сысольском уезде – на 470 тысяч рублей, в Яренском – на 380 тысяч рублей.

Большая часть ярмарок в крае проводилась поздней осенью и зимой, когда для подвоза товаров устанавливались удобные пути. Но собирались и летние ярмарки. Например, в Ижме, Усть-Цильме и Куе, наряду с зимними, функционировали летние ярмарки, что было связано с прибытием в июне-августе в эти села чердынских судов с товарами.

В связи с изменениями законодательства о ярмарочной торговле сроки проведения ярмарок со второй половины 80-х годов стали сокращаться. Если по закону от 21 декабря 1827 года и по «Положению о пошлинах за право торговли и промыслов» от 9 февраля 1865 года (п. 4, ст. 4) торговля на всех ярмарках от уплаты пошлин освобождалась, то по новому закону от 26 апреля 1883 года положение изменилось. Все ярмарки, в зависимости от продолжения торга, распределялись по 5 разрядам: к первому относились длившаяся более месяца самая крупная российская Нижегородская ярмарка; ко второму относились ярмарки, действовавшие более 21 дня; к третьему – сроком от 15 до 21 дня; к четвертому – от 8 до 14 дней; к пятому – не более 7 дней.

На ярмарках пятого разряда разрешалась беспошлинная торговля. За торговлю на ярмарках прочих разрядов в государственную казну вносились пошлины. Например, на ярмарках четвертого разряда за торговлю по билету купца второй гильдии платили 6 рублей, на ярмарках третьего разряда за такой же билет - 10 рублей, на ярмарках второго разряда - 12 руб. 50 коп. За билет на мелочный торг следовало уплатить соответственно - 1 руб. 50 коп., 2 руб. и 3 руб.

Обложение ярмарочного торга было обременительным для торговцев, особенно мелких, так как участие в ярмарках и без пошлины требовало значительных расходов (платы за подвоз товаров, за наем торговых помещений и пр.) и было связано с определенными потерями (с порчей продукции в случае малого спроса или плохого состояния дороги и т.д.).

После введения пошлин по просьбам торговцев в 1888 году Афанасьевская ярмарка в Небдино была переведена из третьего разряда в четвертый (вместо 16 дней она стала действовать 14); в 1889 году то же самое произошло с Георгиевской ярмаркой в Усть-Сысольске (вместо 16 дней она стала функционировать 12) и Никольской в Помоздино (вместо 16 дней -11). Сроки функционирования вновь открытых в 1889 году трех ярмарок сразу были определены в 7 дней, чтобы на них можно было вести беспошлинную торговлю.

Судя по документу, отложившемуся в фонде Центральных учреждений Министерства Финансов по части торговли и промышленности, в 1900 году из 28 ярмарок Усть-Сысольского и Яренского уездов только 5 продолжались от 8 до 14 дней, а на прочих 23 ярмарках, следовательно, велась беспошлинная торговля.

Никольская ярмарка с. Помоздино. Начало 19 века

Фото из открытых источников

К значительным по торговым оборотам (доходившим до 100 тысяч рублей и более) и числу торговцев в Коми крае в рассматриваемые годы относились 4 ярмарки с межгубернскими торговыми связями: Георгиевская в Усть-Сысольске, Афанасьевская в с. Небдино Усть-Сысольского уезда, Крещенская в с. Важгорт и Герасимовская в с. Усть-Вымь Яренского уезда.

Естественно, что значительными по оборотам торговли они считались лишь в условиях края. Торговые обороты действительно крупных ярмарок России в пореформенные годы XIX века исчислялись миллионами рублей. Нижегородская ярмарка всероссийского значения имела обороты до 200 млн. рублей и выше. Обороты Ирбитской ярмарки Пермской губернии в период ее расцвета в 70-е годы достигали 40-60 млн. рублей, а Минской доходили до 20 млн. рублей. На Европейском Севере России крупнейшей была Маргаритинская ярмарка в Архангельске с оборотами более 1 млн. рублей.

По товарному ассортименту в Коми крае доминировали ярмарки смешанного типа, на которых одновременно в том или ином количестве торговали продукцией охотничьих и рыболовных промыслов, сельскохозяйственным сырьем и полуфабрикатами (мясом, салом, маслом, мукой, зерном, льном, кожей и пр.), а также изделиями российской промышленности. На некоторых ярмарках тот или иной вид сырья преобладал.

На Георгиевской ярмарке в Усть-Сысольске главными товарами были продукты охоты: рябчики, шкурки белки, зайца, росомахи, лисицы, куницы и других пушных зверей. Ярмарка собиралась в ноябре-декабре, т. е. после возвращения охотников с «осеннего лесования». Врач А. Држевецкий в начале 70-х годов писал, что на Георгиевскую ярмарку ежегодно привозили от 80 до 150 тысяч пар рябчиков и продавали на 12-20 тысяч рублей. Каждый охотник сбывал здесь в урожайный год по 100-200 белок, в неурожайный – по 30-50.

Афанасьевская ярмарка в Небдино и Крещенская в Важгорте были преимущественно рыбными. На них сбывалось большое количество свежей (окуни, караси, налимы, осетры, пелядь, щуки) и соленой (сиг, семга, хариус) рыбы, привозившейся с верховьев Вычегды и из ижемских селений.

На зимних и летних ярмарках Печорского уезда (в Усть-Цильме, Ижме и Куе) местные торговцы наряду с дичью, пушниной и рыбой, сбывали много продуктов оленеводства.

Промысловым и сельскохозяйственным сырьем и полуфабрикатами торговали промысловики и производители, среди которых преобладали крестьяне, а также местные торговцы, скупившие сырье у первых и перепродававшие его более крупным местным и иногородним оптовикам, увозившим его за пределы края. В составе торговцев-скупщиков находились купцы, состоятельные мещане и крестьяне.

Если сырьем торговали чаще всего прямо с возов или из амбаров, то продажа фабричных и кустарных изделий велась из лавок и балаганов, либо специально построенных на рыночных площадях, либо устроенных в помещениях, арендованных у местных жителей. В 1889 году торговля промышленными изделиями на Георгиевской ярмарке велась из 26 лавок, на Важгортской - из 43, на Афанасьевской – из 23. Количество лавок на значительных ярмарках росло. Так, на Афанасьевской ярмарке в 1890 году их было 36, в 1898 году – 47. 18 лавок в Небдино были построены крестьянами и пожертвованы местной приходской церкви, которая за определенную плату сдавала их на время ярмарок торговцам.

В 60-90-е годы лавочная торговля на некоторых сельских ярмарках имела тенденция к росту, в основном за счет увеличения крестьянской торговли. Ассортимент ярмарочной лавочной торговли был ограничен товарами массового спроса и потребления: необходимыми продуктами (крупой, мукой, чаем, сахаром и пр.), недорогими тканями (ситцем, полотном, сукном и др.), изделиями из овчины, кожи, железа и меди.

В целом торговые обороты более крупных ярмарок Коми края до середины 90-х годов росли, а потом стали сокращаться, как и обороты ярмарок всего Европейского Севера России. Например, на Георгиевской ярмарке было продано товаров в 1854 году на 27,3 тыс. рублей, в 1865 году – на 32,7 тыс. рублей, в 1874 году – на 35 тысяч рублей, в 1892 году – на 122 тыс. рублей, в 1897 году – на 105 тыс. рублей, в 1900 году – на 70 тысяч рублей. Торговые обороты Крещенской ярмарки в Важгорте составляли в 1868 году около 100 тысяч рублей, в 1886 году – около 150 тысяч рублей, в 1892 году – около 250 тысяч рублей, в 1899 году – около 90 тысяч рублей.

Увеличению ярмарочных оборотов в 60-е – первой половине 90-х годов способствовало оживление российской и частично местной экономики, изменение социальной структуры общества, повышение у местного населения спроса на промышленные изделия, рост спроса на промысловое сырье в регионах, связанных с Коми краем торговыми отношениями.

К понижению торговых оборотов крупных ярмарок со второй половины 90-х годов привели дальнейшие прогрессивные изменения в социально-экономической жизни, в т. ч. улучшение сообщения края с другими районами, формирование класса местной буржуазии, расширение сети заведений стационарной торговли.

Сведений о функционировавших в Коми крае сельских торжках сохранилось мало. Они собирались, как и ярмарки, ежегодно в определенные дни, приурочиваясь к религиозным праздникам. Торжки имели чисто местное значение, так как здесь только местные жители и торговцы сбывали и покупали зерно, муку, масло, сало, кожи, дешевые лакомства и ремесленные изделия (холст, домашнее сукно, деревянную и глиняную посуду и пр.). Их обороты были небольшими. В 1892 году в Яренском уезде 6 сельских торжков имели общий оборот торговли в 30 тысяч рублей. Ф. А. Арсеньев в брошюре «Торговые сношения в Зырянском крае» (1871 год) отмечал существование торжков с оборотами всего «до десятка рублей».

На территории Коми края в рассматриваемые годы еженедельно в воскресные дни устраивались 2 городских базара (в Усть-Сысольске и Яренске) и один сельский в Серегово. Они были пунктами реализации в основном сельскохозяйственной, промысловой и ремесленной продукции. Их торговые обороты были очень незначительными.

В целом периодическая ярмарочная торговля (с примыкавшими к ней торжками и базарами), несмотря на ее большее соответствие социально-экономическим условиям в эпоху феодализма, играла положительную роль и в период оформления и развития в Коми крае капиталистического уклада.

Втягивая население в товарно-денежные отношения, она ускоряла разложение натурального хозяйства, помогала складыванию местной торговой буржуазии, расширяла экономические связи края с соседними и центральными областями.

По сравнению с дореформенным периодом в Коми крае в пореформенные годы XIX века выросло значение стационарной торговли, т. е. продажи товаров из специальных постоянных торговых заведений (магазинов, лавок, амбаров, ларьков и др.). Благодаря их постоянному функционированию покупатели могли обеспечивать свои потребности, а торговцы реализовывать товары не периодически, как на ярмарках и торжках, а по мере надобности, ежедневно.

.

Мацук М. А. Торговля и пути сообщения в Коми крае в ХIХ веке / Мацук М. А., Шаньгина В. В. – Сыктывкар, 1996. – С. 49-75; 142-174.

.

Источники:

Шаньгина В. В. Ярмарочная торговля на Европейском Севере России (60-90-е гг. XIX в.) : доклад на заседании президиума Коми науч. центра УрО Рос. акад. наук 17 дек. 1992 г. / В. В. Шаньгина. - Сыктывкар : Коми научный центр УрО РАН, 1992. - 34, [1] с. : табл. - (Научные доклады : серия препринтов / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Коми науч. центр ; Вып. 297)

Жаков К. Ф. Ярмарка в Усть-Сысольске // Сквозь строй жизни : роман / К. Ф. Жаков. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1996.– С. 58-59.

Мацук М. А. Торговля и пути сообщения в Коми крае в ХIХ веке / Мацук М. А., Шаньгина В. В. – Сыктывкар, 1996. – 215 с.

Голованов Н. В. Пути развития торговли в Коми в ХХ веке / Н. В. Голованов, М. А. Мацук. - Сыктывкар, 1999. - 312 с.

Лейман И. И. Северо-восточные ярмарочные центры Яренск и Усть-Сысольск / И. И. Лейман // Ярмарки на европейском севере России в XIX – начале XX века. – Сыктывкар, 2019. – С. 96-106.

История нашего края. Республика Коми. 6 класс. Торговля и пути сообщения.